古川松平さん(美術学科研究課程04修了)の個展が5月9日から14日まで行なわれました。

古川松平さん(美術学科研究課程04修了)の個展が5月9日から14日まで行なわれました。

古川さんの作品は明るく淡い色彩と激しく動く筆致により構成されており、画面にはどこかで経験したようなイメージをコラージュ技法のように描いています。

古川さんの作品は明るく淡い色彩と激しく動く筆致により構成されており、画面にはどこかで経験したようなイメージをコラージュ技法のように描いています。

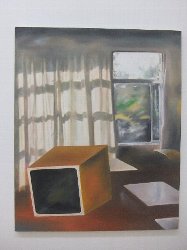

作品を体験すると、非常にもどかしさが募るような感覚に襲われます。例えば教室の授業風景を描いている作品は、中央部分に白っぽいもやのようなかかり、画面の中央にあるものが見えなくなっています。黒板であろうかと思える緑の色彩が大きく印象深いものになっています。見たいものが見えず、視野の周辺に気持ちが傾くと云う、注視したいのにできないというもどかしさが生まれてきます。またこの作品には上下に走る一定の長さのものが描かれています。この不可解な存在は、観者に画面に奥行きを与える事を邪魔しイメージをより平坦なものに感じさせます。

作品を体験すると、非常にもどかしさが募るような感覚に襲われます。例えば教室の授業風景を描いている作品は、中央部分に白っぽいもやのようなかかり、画面の中央にあるものが見えなくなっています。黒板であろうかと思える緑の色彩が大きく印象深いものになっています。見たいものが見えず、視野の周辺に気持ちが傾くと云う、注視したいのにできないというもどかしさが生まれてきます。またこの作品には上下に走る一定の長さのものが描かれています。この不可解な存在は、観者に画面に奥行きを与える事を邪魔しイメージをより平坦なものに感じさせます。

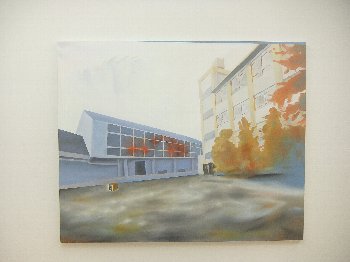

また、校庭の端らしき所から校舎を描いた作品は、観者の背後から、強い夕日をあびた校舎が周りの風景にとけ込む様に描かれています。この希薄な存在感の建物近く、画面正面左方向に不思議な物体が描かれています。段ボールの箱のようなものです。聞けばこれはイメージの内の本人の場所、まなざしの現在点だと云う事です。私たちが見ている古川さんの記憶のイメージには、古川さん自身が登場し彼が見ている世界を私たちはその背後から経験しているのです。記憶にあるイメージには時々自分が登場している事があります。その時見えている自分がいる風景は誰のまなざしなのでしょうか。不思議な体験のできる作品であったと思います。

また、校庭の端らしき所から校舎を描いた作品は、観者の背後から、強い夕日をあびた校舎が周りの風景にとけ込む様に描かれています。この希薄な存在感の建物近く、画面正面左方向に不思議な物体が描かれています。段ボールの箱のようなものです。聞けばこれはイメージの内の本人の場所、まなざしの現在点だと云う事です。私たちが見ている古川さんの記憶のイメージには、古川さん自身が登場し彼が見ている世界を私たちはその背後から経験しているのです。記憶にあるイメージには時々自分が登場している事があります。その時見えている自分がいる風景は誰のまなざしなのでしょうか。不思議な体験のできる作品であったと思います。

Oギャラリー eyes

HYPERLINK "http://www2.osk.3web.ne.jp/~oeyes/" http://www2.osk.3web.ne.jp/~oeyes/

報告 加藤隆明教養課程講師 協力 芸術計画学科研究室

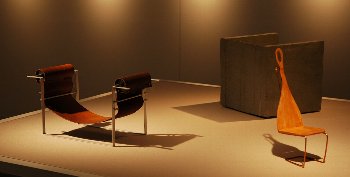

インテリアデザイン演習は、建築学科のカリキュラムということもあり、まず空間をイメージして、そこで生活をするために必要な道具として照明・家具をデザインするというプログラムを行っています。

インテリアデザイン演習は、建築学科のカリキュラムということもあり、まず空間をイメージして、そこで生活をするために必要な道具として照明・家具をデザインするというプログラムを行っています。 3日間のスクーリングで、コンセプト–試作–製作(照明は実作、家具は1/5模型)–コンセプトボードと、かなりタイトなスケジュールです。

3日間のスクーリングで、コンセプト–試作–製作(照明は実作、家具は1/5模型)–コンセプトボードと、かなりタイトなスケジュールです。 コンセプトをたて、いざ手を動かしてみると思うように形作ることが出来ません。何とか空間のイメージを伝えるために、皆、部分やディテールにその思いを込めて形を操作します。モノづくりとは、様々な制約の中で格闘することです。そこには建築デザインの実践の要素が集約されている様に感じます。

コンセプトをたて、いざ手を動かしてみると思うように形作ることが出来ません。何とか空間のイメージを伝えるために、皆、部分やディテールにその思いを込めて形を操作します。モノづくりとは、様々な制約の中で格闘することです。そこには建築デザインの実践の要素が集約されている様に感じます。 この作品展を見て、「私も作ってみたい」という感想を聞きました。

この作品展を見て、「私も作ってみたい」という感想を聞きました。 会場がほたるまちキャンパスということもあり、通りすがりで3FまでEVで上がって来られる方にも随分見ていただきました。どうもありがとうございました。(細田みぎわ)

会場がほたるまちキャンパスということもあり、通りすがりで3FまでEVで上がって来られる方にも随分見ていただきました。どうもありがとうございました。(細田みぎわ) 時代とともに過剰化していくファッションモードや身体行為。私はそれらを遊戯化することで、普段の日常感覚を変容させ、困惑の世界へと導こうと試みています。

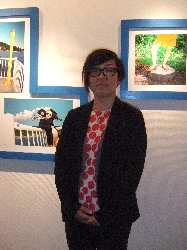

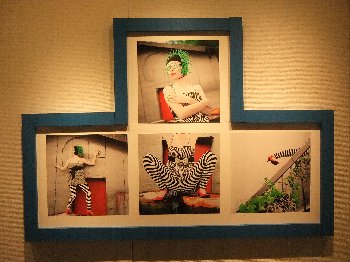

時代とともに過剰化していくファッションモードや身体行為。私はそれらを遊戯化することで、普段の日常感覚を変容させ、困惑の世界へと導こうと試みています。 宮高さんの写真作品は、ほぼ数枚の作品をカラフルに設えたフレームにより囲まれています。作家コメントでも特種な衣装とあったように、それはポップなデザインと色彩で構成されており、モード写真と類似しているようでもありました。しかし商品化目的のモード写真とは異なり、ポップな衣装でありながら写されたモデルの背景は日常的な場所でイメージが一致していません。背景には工事現場らしい場所、フェリー乗船場所、公園などが使われています。

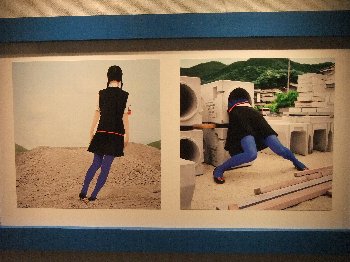

宮高さんの写真作品は、ほぼ数枚の作品をカラフルに設えたフレームにより囲まれています。作家コメントでも特種な衣装とあったように、それはポップなデザインと色彩で構成されており、モード写真と類似しているようでもありました。しかし商品化目的のモード写真とは異なり、ポップな衣装でありながら写されたモデルの背景は日常的な場所でイメージが一致していません。背景には工事現場らしい場所、フェリー乗船場所、公園などが使われています。 工事現場での撮影では、後ろを向いた女性が、積み上げた土の平行面に対しモデルは垂直に立つのではなく、体全体が傾いた不安定なポーズで撮影されています。同フレーム内の作品ではモデルが土管に上半身だけ入り滑稽なポーズで写されています。

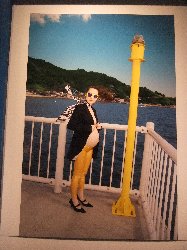

工事現場での撮影では、後ろを向いた女性が、積み上げた土の平行面に対しモデルは垂直に立つのではなく、体全体が傾いた不安定なポーズで撮影されています。同フレーム内の作品ではモデルが土管に上半身だけ入り滑稽なポーズで写されています。 フェリー乗船場所を写した作品では、モデルは街路灯と同じ色彩の衣装を身につけ、出産まじかなお腹を披露しています。

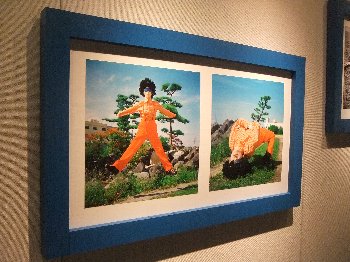

フェリー乗船場所を写した作品では、モデルは街路灯と同じ色彩の衣装を身につけ、出産まじかなお腹を披露しています。 松の木の前で撮影された作品では、モデルはブリッチしその股間からは性器をイメージする松が写されています。彼女の言う遊戯化したポーズとは、その場所に無関係にある物に対しモデルの体がどのように絡むことができるか、それにより自己が支配しようとする身体のカタチから自己が規定できない身体のカタチへと、彼女はそのような身体を探求しているようです。

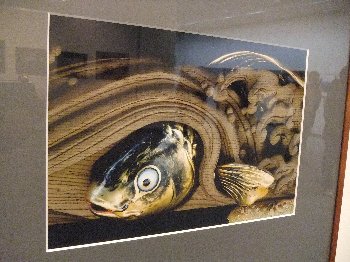

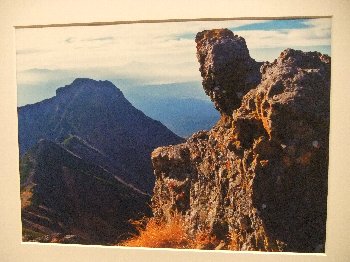

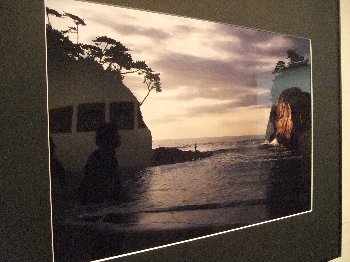

松の木の前で撮影された作品では、モデルはブリッチしその股間からは性器をイメージする松が写されています。彼女の言う遊戯化したポーズとは、その場所に無関係にある物に対しモデルの体がどのように絡むことができるか、それにより自己が支配しようとする身体のカタチから自己が規定できない身体のカタチへと、彼女はそのような身体を探求しているようです。  入江泰吉氏(1905年―1992年)は奈良の風景などの写真を撮り高い評価を受けた写真家で1960年浪速短期大学(現大阪芸術大学短期大学部)教授に就任しています。水門会は入江先生を 慕って集まった人たちにより生まれたもので、今回この展覧会が5月3日から8日まで行われました。井上博道氏、今駒清則氏、高畠節二氏、藤井宏氏、藤井博信氏など、元教授や現教授、卒業生が参加されていました。

入江泰吉氏(1905年―1992年)は奈良の風景などの写真を撮り高い評価を受けた写真家で1960年浪速短期大学(現大阪芸術大学短期大学部)教授に就任しています。水門会は入江先生を 慕って集まった人たちにより生まれたもので、今回この展覧会が5月3日から8日まで行われました。井上博道氏、今駒清則氏、高畠節二氏、藤井宏氏、藤井博信氏など、元教授や現教授、卒業生が参加されていました。 入江泰吉氏は、奈良大和路の風景や風俗、仏像など数多くの作品を残されています。水門会の方々の作品にも、入江泰吉氏の教えが引継がれながらも、一人一人独自の世界観を作り出されておられるようでした。

入江泰吉氏は、奈良大和路の風景や風俗、仏像など数多くの作品を残されています。水門会の方々の作品にも、入江泰吉氏の教えが引継がれながらも、一人一人独自の世界観を作り出されておられるようでした。 入江氏は仏像の撮影時の対象を照らす灯り、その灯りの位置により多様な表情が生まれる仏像に畏怖の念を感じたということです。

入江氏は仏像の撮影時の対象を照らす灯り、その灯りの位置により多様な表情が生まれる仏像に畏怖の念を感じたということです。 現在の美術館等では、一定の安定した光で作品を鑑賞するのが一般的ですが、それ以外に、自然光や揺らめく灯りによる作品の鑑賞体験も魅力的かも知れません。造形芸術の歴史では最初にラスコー壁が紹介されています。

現在の美術館等では、一定の安定した光で作品を鑑賞するのが一般的ですが、それ以外に、自然光や揺らめく灯りによる作品の鑑賞体験も魅力的かも知れません。造形芸術の歴史では最初にラスコー壁が紹介されています。 写真で記録されたその壁画は一

写真で記録されたその壁画は一 藤井博信さん(写真学科85卒)は現在奈良新聞編集部写真記者として活躍されています。

藤井博信さん(写真学科85卒)は現在奈良新聞編集部写真記者として活躍されています。

4月9日から5月7日までの期間行なわれている新野洋展の関連イベント、トークイベント「生態学から語る“いきもの”」が4月16日に行なわれました。今回のイベント企画の 魅力は、参加ゲストがアート関係者ではなく生物学の専門家が作品を語る事にありました。新野さんの作品を見て頂くと理解出来ると思いますが、精巧に作られた昆虫を基本にしてその上に植物イメージを合成させています。

4月9日から5月7日までの期間行なわれている新野洋展の関連イベント、トークイベント「生態学から語る“いきもの”」が4月16日に行なわれました。今回のイベント企画の 魅力は、参加ゲストがアート関係者ではなく生物学の専門家が作品を語る事にありました。新野さんの作品を見て頂くと理解出来ると思いますが、精巧に作られた昆虫を基本にしてその上に植物イメージを合成させています。 一見するとそのような昆虫もどこかで見たようなというデジャブ感覚に襲われますが、完全なオリジナル昆虫作品です。この創造された昆虫を生態学の視点から、ゲストである山中みのりさん(あくあぴあ芥川学芸員)が語るという試みです。生態学とは生物と環境の相互関係を研究する学問です。

一見するとそのような昆虫もどこかで見たようなというデジャブ感覚に襲われますが、完全なオリジナル昆虫作品です。この創造された昆虫を生態学の視点から、ゲストである山中みのりさん(あくあぴあ芥川学芸員)が語るという試みです。生態学とは生物と環境の相互関係を研究する学問です。 トークショウでは、まず科学系の方らしく昆虫の定義から説明があり、作品がその範疇に入るところとそこから逸脱するところのお話がありました.新野さん自身は昆虫には大変詳しく、制作において本物の昆虫を丹念に観察しておられるようです。

トークショウでは、まず科学系の方らしく昆虫の定義から説明があり、作品がその範疇に入るところとそこから逸脱するところのお話がありました.新野さん自身は昆虫には大変詳しく、制作において本物の昆虫を丹念に観察しておられるようです。 生態学からの視点では昆虫に混合された植物のデザインから、この創造された昆虫の環境生態のお話が展開されました。例えば、ひっつき虫のようなデザインがある昆虫は、人の衣服に引っかかりより遠くの場所に生存の可能性を求めている様子がみえる、というような内容です。

生態学からの視点では昆虫に混合された植物のデザインから、この創造された昆虫の環境生態のお話が展開されました。例えば、ひっつき虫のようなデザインがある昆虫は、人の衣服に引っかかりより遠くの場所に生存の可能性を求めている様子がみえる、というような内容です。