|

みなさんこんにちは、ゲイブルです!!今日は投稿ブログを紹介します!!

名取洋之助写真賞展が2月25日から3月3日まで富士フイルムフォトサロン大阪で行なわれました。そのコンテストで中塩正樹さん(写真学科08卒)が激励賞を受賞されました。 名取洋之助写真賞展が2月25日から3月3日まで富士フイルムフォトサロン大阪で行なわれました。そのコンテストで中塩正樹さん(写真学科08卒)が激励賞を受賞されました。 中塩さんのドキュメンタリー写真は、地元のお祭り司祭事を行う様子を、被写体に密着し迫力のある作品となっていました。

作品は、神事ごとにかかわる祭りの様子が参加する人々の表情とともに撮影されています。ドキュメンタリー写真では、登場する人物の表情により観者は感情移入し対象物や写真家と共有することができるのですが、神事ごとの祭りは本来、神々や超越した存在者あるいは自然などの精神交流であり、日常の私達の喜怒哀楽の表情では捉えきれないものがあると中塩さんの作品をみて感じる事が出来ました。

このコンテストは若手が中心のコンテストですので学生の皆様も公募してみてはいかがでしょうか。

社団法人日本写真家協会 http://www.jps.gr.jp/index.html

報告 加藤隆明 芸術計画学科講師

|

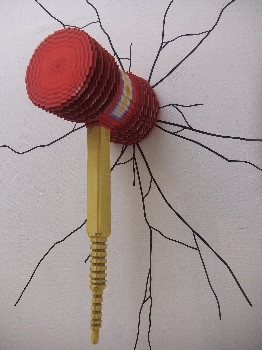

金津創作の森「酒の器」展

金津創作の森「酒の器」展