アーティフィシャルな位相vol.25 パート3 天野画廊

Artificial Phase in Contemporary Art vol.25

6月6日から11日までグループ展が開かれました。その出品者に渡辺直人さん(大阪芸術大学大学院博士課程後期修了)が参加されていました。今回は渡辺直人さんの作品を紹介します。

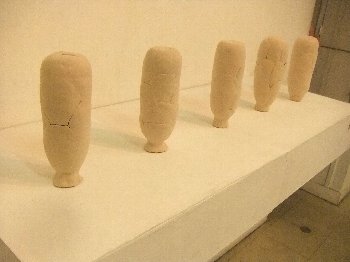

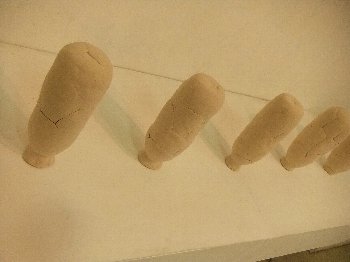

作品は高さ22センチ程度で牛乳瓶をひっくり返したような形の作品が、等間隔で5体並べて展示し、作品の表面の色は素材の木粉粘土そのものを使用していると思われます。

作品は高さ22センチ程度で牛乳瓶をひっくり返したような形の作品が、等間隔で5体並べて展示し、作品の表面の色は素材の木粉粘土そのものを使用していると思われます。

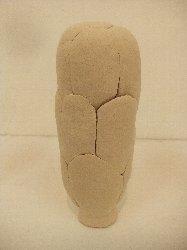

作品の表面にはクラックのような状態があり、それは作品のマスを構成するときに少量ずつ素材を鱗状や花びら状に集め1つのマスにしている事が理解出来ます。

5体の作品は手作業のように見え、材料も同じで形もよく似ています。形はよく似ていますが5体のどれかを基本とする形として考えるなら、それは全く異なる形とも云えます。

5体の作品は手作業のように見え、材料も同じで形もよく似ています。形はよく似ていますが5体のどれかを基本とする形として考えるなら、それは全く異なる形とも云えます。

細胞が集まったようなマスは素材の密着性が大きく異なり、クラックの幅や粘土の積み上げ方などからよく似ていると思っていた個々の作品は、全く似ていないと思えてきます。

5体は、お互い〈同じ/異なる〉という矛盾する要素が内包された作品のようです。作品になると言葉や概念では区分けされるものが同じになってしまう事になります。造形作品(造形言語)にはこのような働きもあります。

5体は、お互い〈同じ/異なる〉という矛盾する要素が内包された作品のようです。作品になると言葉や概念では区分けされるものが同じになってしまう事になります。造形作品(造形言語)にはこのような働きもあります。

人間は1人1人異なります。しかし遺伝子的には同じです。人間と猿は違います。遺伝子的にはほぼ同じです。

渡辺さんの作品からこのような印象を受けました。

加藤隆明 教養課程講師 協力 芸術計画学科研究室

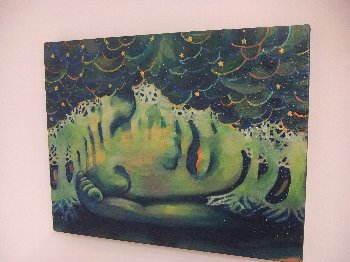

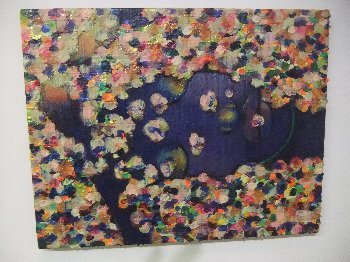

横たわる横顔は白っぽい樹木に変身し、枝先からうっそうと連なる葉は夜空へと変化して行きます。絵画の「地と図の関係」を巧みに利用しながら人間と宇宙の連なりを見せてくれています。また眠るように描かれた顔の下には、短くて太い腕が顔を支えるように見えます。この太くて短い力強い腕には画面全体に漂う神秘性などとは異なる雰囲気があります。この手は優しく眠りにつく事を支えていますが、はたしてこの手は何を徴としているのでしょうか。

横たわる横顔は白っぽい樹木に変身し、枝先からうっそうと連なる葉は夜空へと変化して行きます。絵画の「地と図の関係」を巧みに利用しながら人間と宇宙の連なりを見せてくれています。また眠るように描かれた顔の下には、短くて太い腕が顔を支えるように見えます。この太くて短い力強い腕には画面全体に漂う神秘性などとは異なる雰囲気があります。この手は優しく眠りにつく事を支えていますが、はたしてこの手は何を徴としているのでしょうか。 より強い寒色により描かれた女性は、眠るというより死顔としてあるようです。その周りに、厚くぬられた絵具は、死体を覆う花びらの様にも見えます。画面最初に塗られたであろう上から下に向かいドロッピングされたような痕跡があります。それは画面上に凹凸を作り、悲しみの涙の様にも感ずる事ができます。

より強い寒色により描かれた女性は、眠るというより死顔としてあるようです。その周りに、厚くぬられた絵具は、死体を覆う花びらの様にも見えます。画面最初に塗られたであろう上から下に向かいドロッピングされたような痕跡があります。それは画面上に凹凸を作り、悲しみの涙の様にも感ずる事ができます。

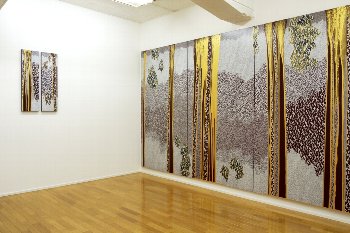

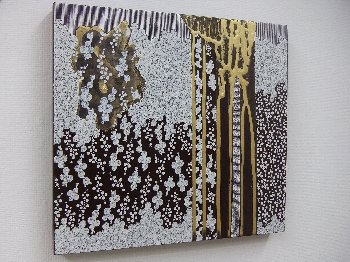

キャラリーに入室したとたん、すぐに「日本的な」と「荘厳な」という二つの言葉が思い浮かべるような強いイメージの絵画でした。

キャラリーに入室したとたん、すぐに「日本的な」と「荘厳な」という二つの言葉が思い浮かべるような強いイメージの絵画でした。 会場に入った瞬間感じた「日本的な」と「荘厳な」の印象がどこから来たのかじっくり作品を体験してみました。「日本的な」と感じたのは色合いと文様によるものかも知れません。日本の伝統色、小豆色、鳶色、松葉色、木賊色(とくさいろ)などの組み合わせにより画面が構成されています。画面を埋め尽くす勢いの文様的なものは、小さく塗りつぶされた円や一見渦巻き的にも見える泡のようなイメージなど、軽やかに画面を横断しています。現代アーティストの草間彌生さんに見られるようなイメージが画面を空間恐怖症的に支配するのではなく、ある情景を観者に促すように描かれています。また画面中の滝のようなイメージには金色を配していることにより、それを見た私は「荘厳な」という言葉や感覚になったのでしょう。

会場に入った瞬間感じた「日本的な」と「荘厳な」の印象がどこから来たのかじっくり作品を体験してみました。「日本的な」と感じたのは色合いと文様によるものかも知れません。日本の伝統色、小豆色、鳶色、松葉色、木賊色(とくさいろ)などの組み合わせにより画面が構成されています。画面を埋め尽くす勢いの文様的なものは、小さく塗りつぶされた円や一見渦巻き的にも見える泡のようなイメージなど、軽やかに画面を横断しています。現代アーティストの草間彌生さんに見られるようなイメージが画面を空間恐怖症的に支配するのではなく、ある情景を観者に促すように描かれています。また画面中の滝のようなイメージには金色を配していることにより、それを見た私は「荘厳な」という言葉や感覚になったのでしょう。 金色は他の色彩と異なり金属的光が強く、まばゆく光るそのイメージは画面から浮き上がってきます。金色の配色はヨーロッパの宗教絵画や世紀末の画家クリムトにも見られますが、私にとっては仏壇内部の金箔の世界で経験してきた事が、この作品の体験と繋がってきています。また、金色の光沢は現世の光学的光として感じるものではなく形而上的なもの精神的光として感じ取れます。それにより「荘厳な」という言葉がイメージされたのでしょう。

金色は他の色彩と異なり金属的光が強く、まばゆく光るそのイメージは画面から浮き上がってきます。金色の配色はヨーロッパの宗教絵画や世紀末の画家クリムトにも見られますが、私にとっては仏壇内部の金箔の世界で経験してきた事が、この作品の体験と繋がってきています。また、金色の光沢は現世の光学的光として感じるものではなく形而上的なもの精神的光として感じ取れます。それにより「荘厳な」という言葉がイメージされたのでしょう。 日本の固有色や着物の柄を連想させるイメージ、構図では浮世絵的ダイナミックな配置などを現代絵画に蘇らせているような作品でした。

日本の固有色や着物の柄を連想させるイメージ、構図では浮世絵的ダイナミックな配置などを現代絵画に蘇らせているような作品でした。

私の経験では1995年1月に発生した阪神淡路大震災から、多くのアーティストがこのような災害に対し、どのように向き合うかを自ら問い始めた様に思います。そこから、「芸術と癒し」、「記憶と芸術」そして「芸術と労働」など、多くの問題意識が生まれそれを実践していきました。最後の、「芸術と労働」とは、今回多くの芸術関係者が実践している作品の売買による収益を復興支援に送るというものです。

私の経験では1995年1月に発生した阪神淡路大震災から、多くのアーティストがこのような災害に対し、どのように向き合うかを自ら問い始めた様に思います。そこから、「芸術と癒し」、「記憶と芸術」そして「芸術と労働」など、多くの問題意識が生まれそれを実践していきました。最後の、「芸術と労働」とは、今回多くの芸術関係者が実践している作品の売買による収益を復興支援に送るというものです。 今回、Gallery BIRDの企画では通常行なっている作品販売による収益を支援に送るというだけではない試みがありました。先に「芸術と労働」記したのは、数年前の私の個展の時、「芸術制作と労働の問題がありますね」と作品を見ながら、ある人に問いかけられた事があります。私には芸術制作と労働という概念が一致せず、質疑に困惑していました。

今回、Gallery BIRDの企画では通常行なっている作品販売による収益を支援に送るというだけではない試みがありました。先に「芸術と労働」記したのは、数年前の私の個展の時、「芸術制作と労働の問題がありますね」と作品を見ながら、ある人に問いかけられた事があります。私には芸術制作と労働という概念が一致せず、質疑に困惑していました。 今回その出来事を思い出させてくれました。つまり通常の作品と貨幣の流通では、作品の売買には制作に使用した素材や時間、付帯価値が貨幣となり循環してきます。今回の場合すべてアーティストの持ち出しにより制作し、それを貨幣に変換し支援するという過程により成立していますが、アーティストには何も循環がなされていないのです。

今回その出来事を思い出させてくれました。つまり通常の作品と貨幣の流通では、作品の売買には制作に使用した素材や時間、付帯価値が貨幣となり循環してきます。今回の場合すべてアーティストの持ち出しにより制作し、それを貨幣に変換し支援するという過程により成立していますが、アーティストには何も循環がなされていないのです。 企画者であるギャラリーオーナーのアイデアは、参加アーティストに何らかのものを循環させる構造を示しました。ギャラリーに来られた人や作品購入者から、アーティストに向けて作品の感想やコメントを記述してもらいそれをアーティスト手渡すという方法で、アーティストも精神的に支援するという形を取っています。

企画者であるギャラリーオーナーのアイデアは、参加アーティストに何らかのものを循環させる構造を示しました。ギャラリーに来られた人や作品購入者から、アーティストに向けて作品の感想やコメントを記述してもらいそれをアーティスト手渡すという方法で、アーティストも精神的に支援するという形を取っています。

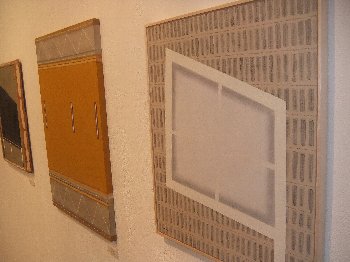

この展覧会名の83とは出品者の年齢を示しており(1927年–28年/昭和2–3年生まれ)、精力的に発表させていることと思考の柔軟さに驚かされます。

この展覧会名の83とは出品者の年齢を示しており(1927年–28年/昭和2–3年生まれ)、精力的に発表させていることと思考の柔軟さに驚かされます。 今回の展覧会テキストから林康夫先生の文章をできるだけ忠実に記載させて頂きます。

今回の展覧会テキストから林康夫先生の文章をできるだけ忠実に記載させて頂きます。 グループ83は揃って元気に会期を迎えることが出来ま

グループ83は揃って元気に会期を迎えることが出来ま 今回の惨事に林康夫先生の若き日の体験が蘇ってこられています。二十歳前夜に終戦を迎え、在校生と同じ年ぐらいに大きなパラダイムシフトを経験された事になります。その価値の混乱した時代に彼らは芸術の道を選択されました。その時代の経験を私たちはあまり聞く事は出来ませんが、今回の大きな惨事から、これからの人々の生活感や幸福感をも大きく変えることになると思います。そして在校生の意識も、もちろん芸術も大きく変化する事になるかもしれません。

今回の惨事に林康夫先生の若き日の体験が蘇ってこられています。二十歳前夜に終戦を迎え、在校生と同じ年ぐらいに大きなパラダイムシフトを経験された事になります。その価値の混乱した時代に彼らは芸術の道を選択されました。その時代の経験を私たちはあまり聞く事は出来ませんが、今回の大きな惨事から、これからの人々の生活感や幸福感をも大きく変えることになると思います。そして在校生の意識も、もちろん芸術も大きく変化する事になるかもしれません。