4月18日から5月2日までPainting+2011展が行なわれました。今回の企画展のコンセプトをギャラリーオーナーである今林幹生さん(芸術計画学科86卒)の文章を引用させて頂きます。

4月18日から5月2日までPainting+2011展が行なわれました。今回の企画展のコンセプトをギャラリーオーナーである今林幹生さん(芸術計画学科86卒)の文章を引用させて頂きます。

CUBIC GALLERYは、この4月で開廊16周年を迎えます。

CUBIC GALLERYは、この4月で開廊16周年を迎えます。

阪神大震災後・サリン事件で、ちまたが騒々しい年に始まりました。

今年のざわめきは、あの時と、とても似ているようで、

今年のざわめきは、あの時と、とても似ているようで、

あえて、16周年展としてギャラリーの常連作家と新人作家に集まってもらい、次への一歩を踏み込むべく、新たな気持ちで展示したいと思っています。

参加作家

参加作家

車サエ 藤見知佳 玉利タマリ 天岸藍子 長井奈津子

福山敬之 高木義隆 藤本裕紀 荒川望 柚口康二

松尾藤代 浅野真一 田中洋喜 か ぱ

今林さんは卒業後、大手画廊に就職をしました。その中でイサムノグチ展など数多くの経験を積み独立しキュービックギャラリーを設立しました。現在では,本大学の卒業生も数多くアーティストとしてアート界に輩出しています。

今林さんは卒業後、大手画廊に就職をしました。その中でイサムノグチ展など数多くの経験を積み独立しキュービックギャラリーを設立しました。現在では,本大学の卒業生も数多くアーティストとしてアート界に輩出しています。

報告 加藤隆明教養課程講師 協力 芸術計画学科研究室

キュービックギャラリー http://cubicgall.exblog.jp/

今回は、子供とイカやコイをイメージした陶器の作品です。イカやコイと戯れる小さな子供の様子に、ほのぼのとした牧歌的イメージや昔話に出てくるような場面を思い出します。

今回は、子供とイカやコイをイメージした陶器の作品です。イカやコイと戯れる小さな子供の様子に、ほのぼのとした牧歌的イメージや昔話に出てくるような場面を思い出します。 子供の成長を願う土着の人形のようでもありました。私がこの作品たちを民衆的風景に見えたり牧歌的なものに感じるのは、元気で無邪気な裸の子供たちが、植物や動物たちと楽しそうに遊んでいるからです。

子供の成長を願う土着の人形のようでもありました。私がこの作品たちを民衆的風景に見えたり牧歌的なものに感じるのは、元気で無邪気な裸の子供たちが、植物や動物たちと楽しそうに遊んでいるからです。 しかし、なぜイカなのでしょうか。コイと子供の関係は節句や物語としても知られています。食物は豊作の喜びとして理解できますが、この巨大イカと子供の遊戯には意外な面白さは感じても、しっくり腑に落ちるものではありませんでした。

しかし、なぜイカなのでしょうか。コイと子供の関係は節句や物語としても知られています。食物は豊作の喜びとして理解できますが、この巨大イカと子供の遊戯には意外な面白さは感じても、しっくり腑に落ちるものではありませんでした。 そこで作品が持つ物語性より造形性に注目してみると面白い事に気がつきました。イカも子供の陶器作品にも作者の手の痕跡がイメージとなっていました。手足の短い幼児体型の子供は、作者の手の内から制作される形を大事にしている事が分かります。特にイカの目より上部にある胴には作者の手の握りしめた痕跡がそのままイメージの表面となっているようでした。

そこで作品が持つ物語性より造形性に注目してみると面白い事に気がつきました。イカも子供の陶器作品にも作者の手の痕跡がイメージとなっていました。手足の短い幼児体型の子供は、作者の手の内から制作される形を大事にしている事が分かります。特にイカの目より上部にある胴には作者の手の握りしめた痕跡がそのままイメージの表面となっているようでした。

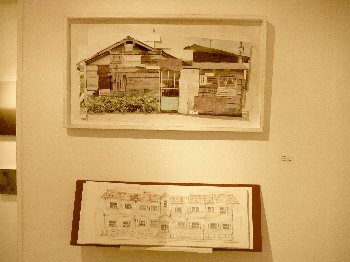

三澤浩二さん(美術学科87卒)の作品展が3月28日から4月2日まで行なわれていました。三澤さんの作品は抽象絵画です。ギャンバス内に規則正しく正方形が配置され、色彩は補色関係にある緑と赤により画面が構成されています。三澤さん作品から、パウル・クレーやモンドリアン、カラーフィールド・ペインティング等から作品を読み取れ感ずる事ができます。

三澤浩二さん(美術学科87卒)の作品展が3月28日から4月2日まで行なわれていました。三澤さんの作品は抽象絵画です。ギャンバス内に規則正しく正方形が配置され、色彩は補色関係にある緑と赤により画面が構成されています。三澤さん作品から、パウル・クレーやモンドリアン、カラーフィールド・ペインティング等から作品を読み取れ感ずる事ができます。

ヨーロッパ絵画は、絵画(平面)に私たちが見えている世界そっくりのものを描き出そうとし遠近法を開発しました。その当時の人々は大変驚いたに違いありません。今で云うなら3D映画の体験か、それ以上の事であったと思います。しかしその遠近法的具象絵画からの脱却で、抽象画が生まれてきました。そこには遠近法から「深み」という絵画独自の空間の一つが生まれてきたと思います。

ヨーロッパ絵画は、絵画(平面)に私たちが見えている世界そっくりのものを描き出そうとし遠近法を開発しました。その当時の人々は大変驚いたに違いありません。今で云うなら3D映画の体験か、それ以上の事であったと思います。しかしその遠近法的具象絵画からの脱却で、抽象画が生まれてきました。そこには遠近法から「深み」という絵画独自の空間の一つが生まれてきたと思います。 三澤さんの作品にはこの「深み」を探求している様子がうかがえます。残念ながらこの「深み」体験するには、実際作品の前にたち作品を経験するしかありません。

三澤さんの作品にはこの「深み」を探求している様子がうかがえます。残念ながらこの「深み」体験するには、実際作品の前にたち作品を経験するしかありません。 作品の特徴とし、一般的にキャンバスにジェッソな下地を塗り重ね、基底を作るのですが、この作品は暗布を基底としています。それは作品に大きな影響を与え、効果を計算しての作業であるという事です。三澤さんは山口県在住です。

作品の特徴とし、一般的にキャンバスにジェッソな下地を塗り重ね、基底を作るのですが、この作品は暗布を基底としています。それは作品に大きな影響を与え、効果を計算しての作業であるという事です。三澤さんは山口県在住です。 森本由貴子さん(美術学科08卒)の銅版画の個展が4月4日から16日まで行なわれました。

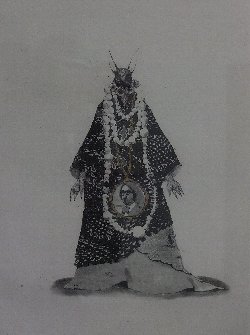

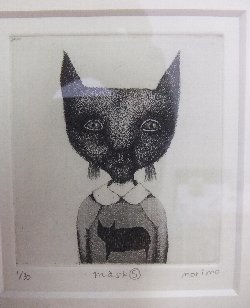

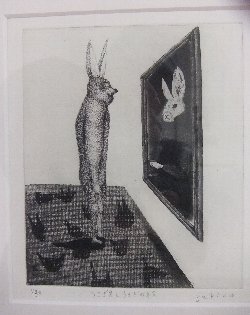

森本由貴子さん(美術学科08卒)の銅版画の個展が4月4日から16日まで行なわれました。 動物と人間の姿を合成したようなあるいは動物の被り物をした身体で表現されています。作家の言葉から作品の重要な要素は「かわいらしさ」であると話して頂きました。

動物と人間の姿を合成したようなあるいは動物の被り物をした身体で表現されています。作家の言葉から作品の重要な要素は「かわいらしさ」であると話して頂きました。 このキーワードは奈良美智氏の作品の要素「かわいい」という概念が、若手アーティストにも浸透してきたことだと思います。では彼女の描く「かわいらしさ」とは何なのでしょうか。作品の多くは擬人化された動物の姿や、人間が動物のお面やコスチュームをつけて登場しています。なぜ人間を動物化するのかの私の質問には、人間は身に着けた装飾品やヘアースタイルでその時代の特性や「かわいらしさ」の記号が成立してしまうのを避けるためと、動物にはファッションという概念がなく、より普遍的に「かわいらしさ」を求められるというような話に聞こえました。つまり、誰かにより作られた「かわいらしさ」には森本さんは拒否しています。

このキーワードは奈良美智氏の作品の要素「かわいい」という概念が、若手アーティストにも浸透してきたことだと思います。では彼女の描く「かわいらしさ」とは何なのでしょうか。作品の多くは擬人化された動物の姿や、人間が動物のお面やコスチュームをつけて登場しています。なぜ人間を動物化するのかの私の質問には、人間は身に着けた装飾品やヘアースタイルでその時代の特性や「かわいらしさ」の記号が成立してしまうのを避けるためと、動物にはファッションという概念がなく、より普遍的に「かわいらしさ」を求められるというような話に聞こえました。つまり、誰かにより作られた「かわいらしさ」には森本さんは拒否しています。 私は、この作品の中には「かわいらしさ」の中にイノセント(清潔、無垢など)が内包されているような気がしました。動物のようなイノセント的「かわいらしさ」が大きなテーマのような気がしています。

私は、この作品の中には「かわいらしさ」の中にイノセント(清潔、無垢など)が内包されているような気がしました。動物のようなイノセント的「かわいらしさ」が大きなテーマのような気がしています。