卒業制作での研究室賞受賞作品は。葛の木質化したつるの部分などを使い、直径3メートルの円を作りそれを空中に展示する作品でした。

卒業制作での研究室賞受賞作品は。葛の木質化したつるの部分などを使い、直径3メートルの円を作りそれを空中に展示する作品でした。

環境と芸術の関係を模索、研究制作されていたと思います。当時は環境問題やエントロピー概念が注目を集め始めていたときです。

環境と芸術の関係を模索、研究制作されていたと思います。当時は環境問題やエントロピー概念が注目を集め始めていたときです。

卒業制作での研究室賞受賞作品は。葛の木質化したつるの部分などを使い、直径3メートルの円を作りそれを空中に展示する作品でした。

卒業制作での研究室賞受賞作品は。葛の木質化したつるの部分などを使い、直径3メートルの円を作りそれを空中に展示する作品でした。

環境と芸術の関係を模索、研究制作されていたと思います。当時は環境問題やエントロピー概念が注目を集め始めていたときです。

環境と芸術の関係を模索、研究制作されていたと思います。当時は環境問題やエントロピー概念が注目を集め始めていたときです。

皆さんこんにちは!

今回は、映像学科の大橋先生から投降ブログを頂いたので、ご紹介します!!

学生の映像作品展が大阪市阿倍野区の「Peephole Theater」で開催されているので紹介します。この展覧会は映像学科教員である大橋勝が、2011年度担当科目の中から選抜した優秀かつ展示向きの学生作品をまとめて上映するというものです。かなり偏ったセレクトですが、全体で20分強で比較的観易いプログラムになっていると思います。

『Point of View Point』(樋口晃平・栗城翔太:映像学科3回生)は、車窓かの流れる夕闇の風景の中で、建造物が音楽にシンクロして発色するというもので、フレーム単位の細かな作業で構成された映像作品です。独特の洗練された感覚で作られたミュージック・ビデオです。

『Point of View Point』(樋口晃平・栗城翔太:映像学科3回生)は、車窓かの流れる夕闇の風景の中で、建造物が音楽にシンクロして発色するというもので、フレーム単位の細かな作業で構成された映像作品です。独特の洗練された感覚で作られたミュージック・ビデオです。

『日記』(平井沙希:芸術計画学科4回生)は、日記を読み返しながら1日の出来事を脳内で再現する行為を映像化しています。小さな自分の行動を自分自身が見つめているという、奇妙な状況を可愛らしくも不思議なイメージで表現しています。

『日記』(平井沙希:芸術計画学科4回生)は、日記を読み返しながら1日の出来事を脳内で再現する行為を映像化しています。小さな自分の行動を自分自身が見つめているという、奇妙な状況を可愛らしくも不思議なイメージで表現しています。

『recollection』(高橋豪:芸術計画学科4回生)は、時間の経過によって変容したり消えてしまったりする記憶や感情を抽象的な映像でヴィジュアル化する試みです。単純な幾何学図形が重層化していき、まるで水墨画のような有機的な濃淡のイメージを作り出しています。

『recollection』(高橋豪:芸術計画学科4回生)は、時間の経過によって変容したり消えてしまったりする記憶や感情を抽象的な映像でヴィジュアル化する試みです。単純な幾何学図形が重層化していき、まるで水墨画のような有機的な濃淡のイメージを作り出しています。

『to kill time』(木戸智美:芸術計画学科2回生)は、暇つぶしをしている自分自身の主観的イメージを映像にしています。落書きとアニメーション、主観ショットがアトランダムに編集されていて、映像制作そのものが暇つぶしであるかのような疑念を観る者にいだかせる。

『to kill time』(木戸智美:芸術計画学科2回生)は、暇つぶしをしている自分自身の主観的イメージを映像にしています。落書きとアニメーション、主観ショットがアトランダムに編集されていて、映像制作そのものが暇つぶしであるかのような疑念を観る者にいだかせる。

『Waltz of Cell』(阿部友紀子:映像学科3回生)は、動物の顔をした登場人物達の乱痴気騒ぎを8ミリフィルムにおさめたショートムービーです。少女の身体が本人の葛藤とは無関係に成長し変化していく現象をテーマにしています。

『Waltz of Cell』(阿部友紀子:映像学科3回生)は、動物の顔をした登場人物達の乱痴気騒ぎを8ミリフィルムにおさめたショートムービーです。少女の身体が本人の葛藤とは無関係に成長し変化していく現象をテーマにしています。

『パジャマでおじゃま』『はみがきじょうずかな』(原田果林:芸術計画学科4回生)は、作者自身が考える「面白い状況」と「後悔」を表現するために、映像が選択されています。ビデオにおさめる行為と記録そのものがパフォーマンスという作品です。

『パジャマでおじゃま』『はみがきじょうずかな』(原田果林:芸術計画学科4回生)は、作者自身が考える「面白い状況」と「後悔」を表現するために、映像が選択されています。ビデオにおさめる行為と記録そのものがパフォーマンスという作品です。

期間:2012年2月23日(木)から3月13日(火) 期間中水曜日休み

開廊時間:午前11時から午後7時

会場:Peephole Theater 大阪市阿倍野区丸山通1-2-2 電話:06-6656-8184

催し名:OSMIC2012

ギャラリーHP:http://ru-pe.com/

アクセス:http://ru-pe.com/www/pages/p-ac2.htm

投稿:大橋勝先生(映像学科)

西村充さん(工芸学科陶芸専攻科88修了)の個展が11月14日から19日まで行なわれました。

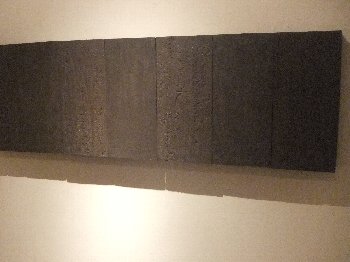

赤黒く光ったミニマルな構造体が床と壁に展示してありました。壁の作品は、7つのユニットで構成されており、一つ置きに表面の表情が異なります。リズミカルに配置された各ユニットの一つの表面は「つるつる」で、他方の表面は「ざらざら」に仕上げてあります。無機質的に感じる形態ではありますが表面はより触覚的であり物質の存在感が感じ取れます。

赤黒く光ったミニマルな構造体が床と壁に展示してありました。壁の作品は、7つのユニットで構成されており、一つ置きに表面の表情が異なります。リズミカルに配置された各ユニットの一つの表面は「つるつる」で、他方の表面は「ざらざら」に仕上げてあります。無機質的に感じる形態ではありますが表面はより触覚的であり物質の存在感が感じ取れます。

床に置かれた作品は、壁の作品とすこし異なりざらつきを表面全体に占めるとともに、土色に差があり、土の明暗と形が鑑者にさまざまな情景を見せてくれます。それは流れる雲のように見え水の模様にも見えたりします。

床に置かれた作品は、壁の作品とすこし異なりざらつきを表面全体に占めるとともに、土色に差があり、土の明暗と形が鑑者にさまざまな情景を見せてくれます。それは流れる雲のように見え水の模様にも見えたりします。

陶芸作品は今までに紹介してきましたが、この作品は一見すると陶芸には見えず、立方体に切り取られた樹木を炭化させたように思えます。

陶芸作品は今までに紹介してきましたが、この作品は一見すると陶芸には見えず、立方体に切り取られた樹木を炭化させたように思えます。

1970年代後半、日本ではもの派の影響が色濃く残り、コンセプチュアルアートやミニマルアートの影響もありました。その時期、盛んに云われたことは「表現しすぎるな、モノにしゃべらせろ」というようなことです。その後、ニューペインティングの流行により、作品が一変するわけです「もっと表現しろ」と云うように。ただ、当時のもの派の思想から今までの海外からの輸入現代アートとは異なる日本独自の現代アートの様子が見えてきたと思えたアーティストも多かったのではないでしょうか。そのような出来事を物語ことが感じられる作品でした。

1970年代後半、日本ではもの派の影響が色濃く残り、コンセプチュアルアートやミニマルアートの影響もありました。その時期、盛んに云われたことは「表現しすぎるな、モノにしゃべらせろ」というようなことです。その後、ニューペインティングの流行により、作品が一変するわけです「もっと表現しろ」と云うように。ただ、当時のもの派の思想から今までの海外からの輸入現代アートとは異なる日本独自の現代アートの様子が見えてきたと思えたアーティストも多かったのではないでしょうか。そのような出来事を物語ことが感じられる作品でした。

西村さんの作品から日本的美感である「趣」が感じとれる作品でした。

報告 加藤隆明教養課程講師 協力 芸術計画学科研究室

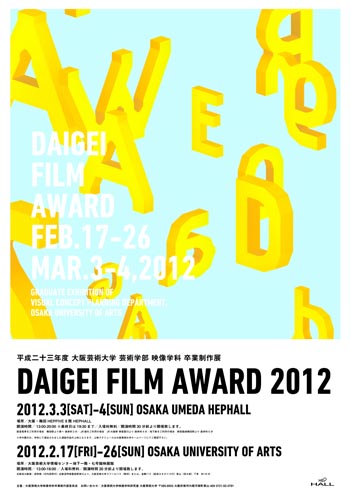

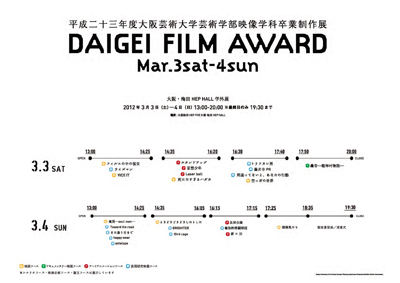

こんにちは、映像学科です。映像学科では、2/17から2/26まで卒業制作展「DAIGEI FILM AWARD 2012」学内展が行われました。

今年度も本校映画館と情報センター地下一階AVホールの二会場で上映会を催し、たくさんの方々にご鑑賞して頂きまして、大成功をおさめました。

お忙しい中ご来場頂き、本当に有り難うございました。

また3/3から3/4には梅田HEP HALLにて「DAIGEI FILM AWARD 2012」学外展を開催致します。本学科各コースの選抜されました優秀作品のみ、学外にて上映します。

また3/3から3/4には梅田HEP HALLにて「DAIGEI FILM AWARD 2012」学外展を開催致します。本学科各コースの選抜されました優秀作品のみ、学外にて上映します。

学内展に参加出来なかった方々はもちろん、学内展に来て下さった方々も、再び梅田HEP HALLで作品をご鑑賞下さい!

上映作品の各監督とのトークイベントもありますので、是非お越し下さい。

アクセス等、詳しくは「DAIGEI FILM AWARD 2012」公式ホームページをご覧ください。

http://daigeifilmaward2012.tumblr.com/

投稿:映像学科

奈良田晃治さん(美術学科06卒/研究生07修了)の展覧会が12月5日から17日まで行なわれました。

奈良田晃治さん(美術学科06卒/研究生07修了)の展覧会が12月5日から17日まで行なわれました。

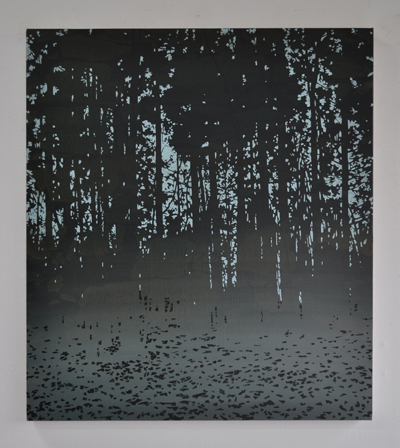

今回の展示作品は2種類の様子が異なる作品があり、視点を地面とほぼ水平に置く世界と上下に見る世界が描かれていました。

今回の展示作品は2種類の様子が異なる作品があり、視点を地面とほぼ水平に置く世界と上下に見る世界が描かれていました。

水平にみた世界は、「視覚的空間」を強く感じ、もう一つは「触覚的物質感」を感じます。この違いは、「地と図」の構成の違い「遠近」の捉え方や色彩の効果など複合的要素が絡み合うことにより生まれてきているようです。

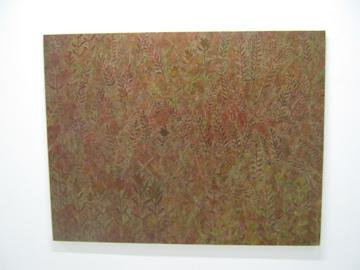

この作品は、視点が上か下に向けられた風景であることは分かります。前の作品とは違い色彩の多様性と筆致に特徴があると思います。特に植物イメージのフレームの内と外が、それらの相似になっているようでした。

この作品は、視点が上か下に向けられた風景であることは分かります。前の作品とは違い色彩の多様性と筆致に特徴があると思います。特に植物イメージのフレームの内と外が、それらの相似になっているようでした。

この作品が触覚的に感じられたのはその筆致とともに、植物イメージがいろいろな方向性を示すことで、観者には「ざわざわ」という感触が伝わってくることにもあるようです。私的物語が伝わってくる情景であるとともに、タイトルにあるように観者の五感を揺さぶるような作品でした。

この作品が触覚的に感じられたのはその筆致とともに、植物イメージがいろいろな方向性を示すことで、観者には「ざわざわ」という感触が伝わってくることにもあるようです。私的物語が伝わってくる情景であるとともに、タイトルにあるように観者の五感を揺さぶるような作品でした。

報告 加藤隆明教養課程講師 協力 芸術計画学科研究室