皆さん、『美術手帖』をご存知ですか?美術を志す人なら誰でも目にしたことがあるに違いない雑誌『美術手帖』に自分の作品が掲載されることは、きっと夢や目標であったりすることでしょう。

皆さん、『美術手帖』をご存知ですか?美術を志す人なら誰でも目にしたことがあるに違いない雑誌『美術手帖』に自分の作品が掲載されることは、きっと夢や目標であったりすることでしょう。

今回、その5月号に掲載された本学卒業生の宮崎雄樹さん(芸術学部 美術学科2005年3月卒業)をご紹介します。

「アクリリックス・ワールドVol.81宮崎雄樹(129-133p.)」として5頁に渡って掲載されていますので、皆さん、是非、ご高覧ください。作品、アトリエの他、技法も紹介されていますので、必見です!

宮崎雄樹さんは、昨年、シェル美術賞 2013 木ノ下智恵子審査員奨励賞を受賞されました。(応募総数698名1,001点の中からグランプリ1点、審査員賞3点、審査員奨励賞3点を含む、計52点の受賞・入選作品が選ばれました。)

12月には、国立新美術館で、シェル美術賞展2013が開催され、受賞作家によるアーティストトークも実施されました。そこで、宮崎雄樹さんにお話しをお伺いしました。

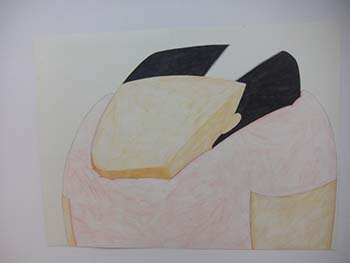

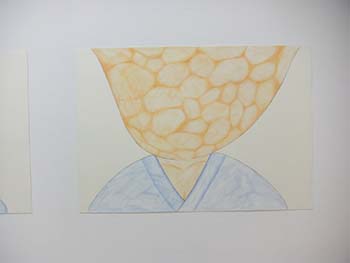

(受賞作品『傍観者として』宮崎雄樹さんキャンバス・アクリル・蜜蝋・油彩 2013年 1120×1620mm)

Q1. 受賞の感想を教えてください。

Q1. 受賞の感想を教えてください。

シェル美術賞は若手の登竜門として歴史もあり、憧れでした。

入選倍率が高いので、正直入選できれば満足でした。

受賞の連絡が来た時は、驚きと喜びで一杯になりましたが、それと同時に「これからだ」と思いました。

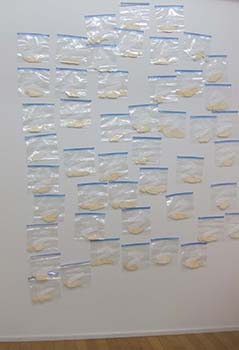

(国立新美術館 展示風景)

Q2. 2013年7月には、宮崎雄樹 個展「LOCAL DISTANCE」(ギャラリーDen南山城村)を開催されましたが、その感想や気をつけていたことなどを教えてください。

Q2. 2013年7月には、宮崎雄樹 個展「LOCAL DISTANCE」(ギャラリーDen南山城村)を開催されましたが、その感想や気をつけていたことなどを教えてください。

久しぶりの個展でしたので、とりあえず発表出来て良かったことです。

ギャラリーが山奥で、市街地から離れた場所にあったので、観に来ていただいた方にはとても感謝しています。

展示プランとして、山奥の民家での展示でしたので、南山城村という場所を意識したり、地元伊賀から近いこともあったので、少しパーソナルな作品も展示したいなと思っていました。

展示空間に梁などあったので、それをうまく利用したり、気にならない展示になるように心がけました。

Q3. 日頃の仕事や制作に対する思いを教えてください。

Q3. 日頃の仕事や制作に対する思いを教えてください。

日頃は額縁屋に勤めているので、制作時間などが限られています。

しかし、日常の身の回りにヒントがあるのではないかと常に思っています。

自分が身近な風景などをモチーフにしているのもそういうことです。

それらを描くことによって、自分の存在価値や自分が立っている場所を意識します。

鑑賞者は自分と同じ風景を観ていませんが、作品を観て、以前どこかで感じた記憶とのリンク・共有、または自分が想像もしない感覚を与えられたらと思っています。

Q4. 学生が在学中にしておけば良いと思う事を教えてください。

先生の研究室に行って、お茶をすること。美術だけでなく色々と勉強になるお話を沢山聞けます。

もちろん仲良くなれて卒業しても繋がりが続きます。

また大学にある設備や道具を活用しましょう。

大学には高価なものが多く、卒業して個人で使えないものがあります。

良い意味で大学を利用して頂けたらと思います。

『美術手帖』2014.05は、図書館2階雑誌コーナーでもご覧いただけます。

これからも宮崎雄樹さんをはじめ、卒業生の皆さんの活躍にも注目して行きたいと思っています。

シェル美術賞2013

http://www.showa-shell.co.jp/art/2013/winners.html

宮崎雄樹HP

http://www.miyazakiyuki.com/

Gallery Den mym

http://galleryden-mym.com/past/2013_07.html

投稿:大阪芸術大学図書館