1月15日の日曜日、大阪芸術大学芸術学部キャラクター造形学科3回生1名、2回生2名の計3名と、大阪美術専門学校キャラクター造形学科2回生2名が、週刊少年サンデー出張編集部に作品を持ち込みました。

1月15日の日曜日、大阪芸術大学芸術学部キャラクター造形学科3回生1名、2回生2名の計3名と、大阪美術専門学校キャラクター造形学科2回生2名が、週刊少年サンデー出張編集部に作品を持ち込みました。

今回出張編集部が設置されたのは、大阪市西区にある京セラドーム大阪で開催された『次世代ワールドホビーフェア’12』のゲーム&ホビー会場。

『次世代ワールドホビーフェア』は週刊少年サンデー出張編集部だけでなく、ちゃおやコロコロコミックのブースやスペシャルグッズ販売会場もあり、当日は3万7000人もの入場者で賑わったビッグイベントです。

添削指導は午前11時からスタート。学生たちは一人約20分、編集者の方からじっくりと添削指導をしていただきました。編集者の方と打ち合わせを初めて経験する学生もいて順番を待つ間はとても緊張した面持ちでした。

添削指導は午前11時からスタート。学生たちは一人約20分、編集者の方からじっくりと添削指導をしていただきました。編集者の方と打ち合わせを初めて経験する学生もいて順番を待つ間はとても緊張した面持ちでした。

第67回小学館新人コミック大賞少年部門佳作を受賞した、キャラクター造形学科二期生の鈴木心も『次世代ワールドホビーフェア』内の出張編集部で添削指導をしていただいた一人だけに、貴重なアドバイスを次のステップに活かして欲しいものです。

第67回小学館新人コミック大賞少年部門佳作を受賞した、キャラクター造形学科二期生の鈴木心も『次世代ワールドホビーフェア』内の出張編集部で添削指導をしていただいた一人だけに、貴重なアドバイスを次のステップに活かして欲しいものです。

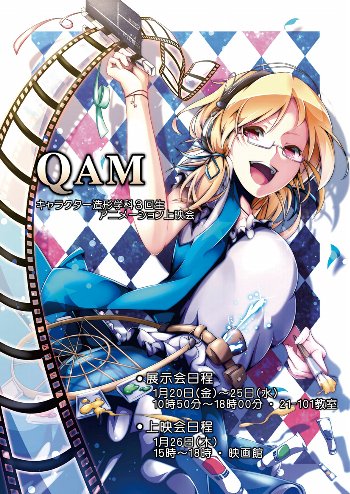

また、キャラクター造形学科では20号館101教室展示スペースにおいて1月19日(木)まで『映画に見るキャラクター?アニメ編』、20日(金)から『QAM-キャラクター造形学科アニメーション上映会』の展示を行います。『QAM-キャラクター造形学科アニメーション上映会』は1月26日(木)午後3時から午後6時まで映画館で開催されます。

また、キャラクター造形学科では20号館101教室展示スペースにおいて1月19日(木)まで『映画に見るキャラクター?アニメ編』、20日(金)から『QAM-キャラクター造形学科アニメーション上映会』の展示を行います。『QAM-キャラクター造形学科アニメーション上映会』は1月26日(木)午後3時から午後6時まで映画館で開催されます。

投稿:林日出夫先生(キャラクター造形学科)

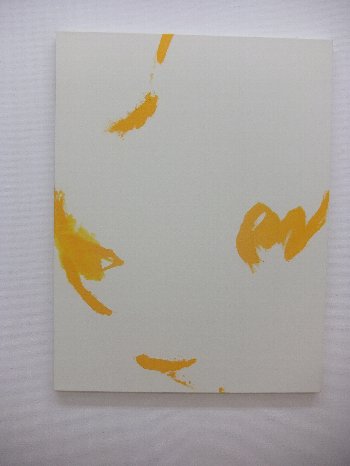

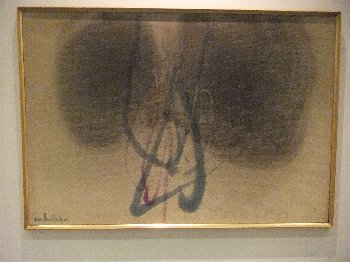

描かれているイメージは具象的ではなく、余白の広さと筆致などにより西洋的抽象画とも異なるようです。それは和紙と水墨の感覚に近く虚の空間意識が強くあらわれているからだと思います。

描かれているイメージは具象的ではなく、余白の広さと筆致などにより西洋的抽象画とも異なるようです。それは和紙と水墨の感覚に近く虚の空間意識が強くあらわれているからだと思います。 画面に近寄ると、画面にのせられた絵具が一部キャンバスに滲んでいます。

画面に近寄ると、画面にのせられた絵具が一部キャンバスに滲んでいます。 つまり、絵具の表層に見られる一般的絵画の平面性、滲みによるキャンバスとの平面性、そして画面から盛り上がる絵具の物質性、その絵具とキャンバスの三様の関係により作られた絵画であると考えます。また、余白の多いこの絵画は、アーティストの目(視覚)と手(触覚)の拮抗だとも云えます。

つまり、絵具の表層に見られる一般的絵画の平面性、滲みによるキャンバスとの平面性、そして画面から盛り上がる絵具の物質性、その絵具とキャンバスの三様の関係により作られた絵画であると考えます。また、余白の多いこの絵画は、アーティストの目(視覚)と手(触覚)の拮抗だとも云えます。 視覚から得られた情報から、手は自在にあるいは躊躇しながら、そしてアーティストの意思を超えて画面に痕跡を残しているようでした。

視覚から得られた情報から、手は自在にあるいは躊躇しながら、そしてアーティストの意思を超えて画面に痕跡を残しているようでした。

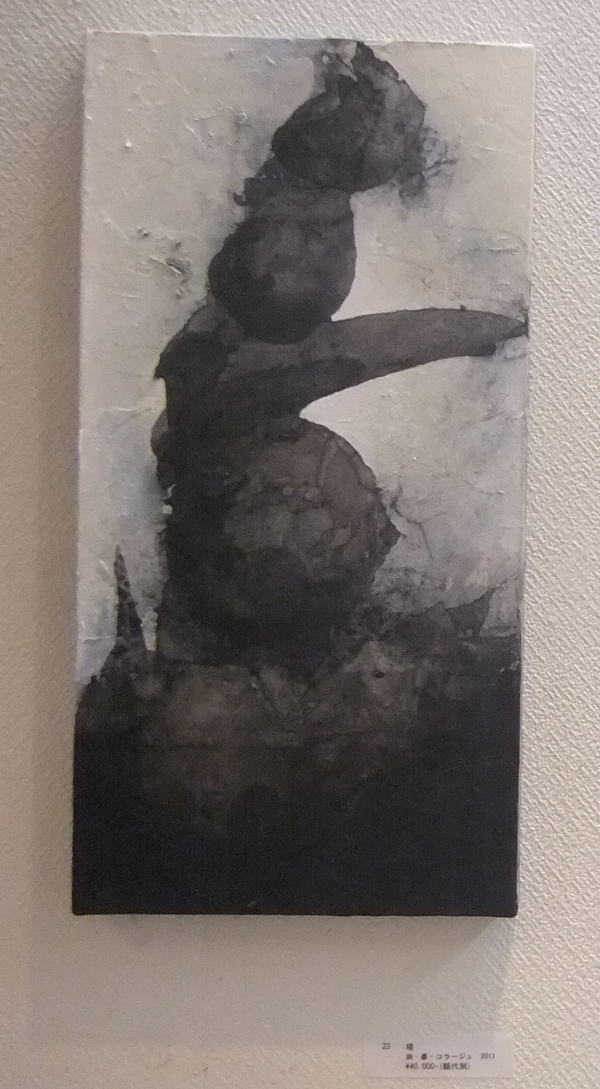

画面を墨が覆い、墨の自在なあざむれに多様なイメージを浮かび上がらせ、鑑者の想像を投影させてくれます。子どもの頃の書道体験から曖昧模糊とする墨のにじみに、子どもながら美しさと不思議さを感じていたものです。また、墨のにじみをうまくコントロールできず半紙に墨が収まらず空間のバランスを崩し悔しい思いをした経験もあります。墨の妙を経験した人なら、三谷さんの作品は直感的に理解できると思いました。

画面を墨が覆い、墨の自在なあざむれに多様なイメージを浮かび上がらせ、鑑者の想像を投影させてくれます。子どもの頃の書道体験から曖昧模糊とする墨のにじみに、子どもながら美しさと不思議さを感じていたものです。また、墨のにじみをうまくコントロールできず半紙に墨が収まらず空間のバランスを崩し悔しい思いをした経験もあります。墨の妙を経験した人なら、三谷さんの作品は直感的に理解できると思いました。 作品は墨だけでなく油絵の具やコラージュの手法により、基底面に染み渡る墨だけでなく画面から盛り上がるボリュームも制作されています。画面に浸透する墨、画面から浮き上がる油絵の具、これらで構成された作品は水墨画とも油絵とも異なる深みの空間が生まれ、その深みとともに躍動的飛沫や筆跡に強い力やエネルギーを受け取る事が出来ます。画面は書き残された余白はほぼなく、充足されたエネルギー空間をクローズアップしたような画面が、その強さを高めているようでした。

作品は墨だけでなく油絵の具やコラージュの手法により、基底面に染み渡る墨だけでなく画面から盛り上がるボリュームも制作されています。画面に浸透する墨、画面から浮き上がる油絵の具、これらで構成された作品は水墨画とも油絵とも異なる深みの空間が生まれ、その深みとともに躍動的飛沫や筆跡に強い力やエネルギーを受け取る事が出来ます。画面は書き残された余白はほぼなく、充足されたエネルギー空間をクローズアップしたような画面が、その強さを高めているようでした。 例えば夜空を眺めているうち、自らがその宇宙に落ちていく感じ、主客が逆転するような感覚が三谷さんの作品から体験する事が出来ます。

例えば夜空を眺めているうち、自らがその宇宙に落ちていく感じ、主客が逆転するような感覚が三谷さんの作品から体験する事が出来ます。 津高和一先生が中心となり行われた架空通信テント展については前回報告させて頂きましたが、今回は生誕100年と云う事で津高先生自身の作品と架空通信テント展に通じる芸術活動を展覧会の内容から報告させていただきます。

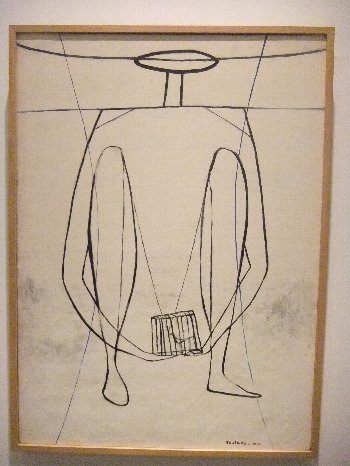

津高和一先生が中心となり行われた架空通信テント展については前回報告させて頂きましたが、今回は生誕100年と云う事で津高先生自身の作品と架空通信テント展に通じる芸術活動を展覧会の内容から報告させていただきます。 作品名、鳥籠(1951年制作)は静謐な白色の背景に、籠を持つ人物が優しい線で描かれています。人物を描く線は人体を通り越し、空間を分割キャンバスの矩形関係へと延びていきます。抽象形態を暗示しているかのような作品ですが、詩的叙情性を作品に感じる事ができます。

作品名、鳥籠(1951年制作)は静謐な白色の背景に、籠を持つ人物が優しい線で描かれています。人物を描く線は人体を通り越し、空間を分割キャンバスの矩形関係へと延びていきます。抽象形態を暗示しているかのような作品ですが、詩的叙情性を作品に感じる事ができます。 作品(1962年制作)具体的なタイトルを排除してきたこの時代の作品は、和紙や書の持つ独自な美意識を、キャンバスと油彩を使用し、余白を重視した日本的絵画として作品展開しているようです。

作品(1962年制作)具体的なタイトルを排除してきたこの時代の作品は、和紙や書の持つ独自な美意識を、キャンバスと油彩を使用し、余白を重視した日本的絵画として作品展開しているようです。 「対話のための作品展」

「対話のための作品展」 当時の様子の写真と模型で再現しています。

当時の様子の写真と模型で再現しています。 みなさんこんにちは!映像学科です!

みなさんこんにちは!映像学科です! この前告知させて頂いたACADEMY AWARD「メッセージV」なのですが、学内,学外ともに上映は無事終了致しました!お越しいただいた皆様、メッセージVに伴いご協力していただいた皆様、本当にありがとうございました!

この前告知させて頂いたACADEMY AWARD「メッセージV」なのですが、学内,学外ともに上映は無事終了致しました!お越しいただいた皆様、メッセージVに伴いご協力していただいた皆様、本当にありがとうございました! 3回生はこの制作2で学んだことをバネに卒業制作では、より一層いい作品が作れるよう頑張りますので宜しくお願いします!

3回生はこの制作2で学んだことをバネに卒業制作では、より一層いい作品が作れるよう頑張りますので宜しくお願いします!