芸大坂の桜が咲きほころぶ4月。大阪芸術大学図書館では、デザイン学科の学生たちが創作活動する家具研究会の作品展、「Sara connesso」を開催しました。

家具研究会(以下、家具研)が手作りした椅子や照明の作品展は今回で2度目ですが、より作り手のこだわりと誇りが伝わる独創的な作品が芸大生たちの話題になり、当初予定していた会期を延長して、今も多くの方に堪能して頂いています。

来館者のように椅子に座ったり、照明を眺めたりできないのが残念ですが、自由で、魅力的な彼らの作品(一部、抜粋)を本ブログで、ご紹介します。

語り合い、ぶつかり合って…

それは一枚のスケッチから始まります。メンバーひとりひとりが持つ斬新な発想をデザインにしていき、互いに材質や色、座り心地など検討を重ね、加工し組み立て、何度も試作して作り上げた渾身の作品。図書館の閲覧室で、それらは圧倒的な存在感を放ち、アートに懸ける彼らの強烈な熱意を感じさせます。

作り手の個性が際立つ作品でありながら、見事に調和がとれているのは、家具研の仲間意識が高いということと、デザインに新たな可能性を見出そうとする姿勢が彼らに一貫してあるから…。数え切れないひらめきと失敗があって生まれた作品には、彼らの夢とイズムがいっぱい詰まっています。

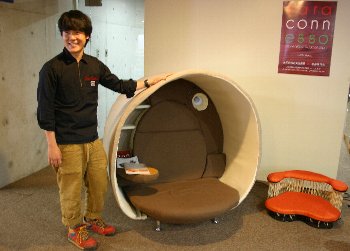

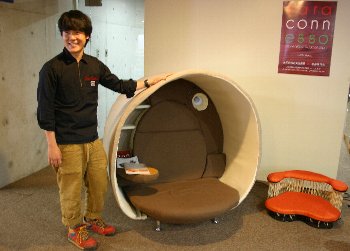

「秘密基地」 芥川佳世 作 デザイン学科3回生

「秘密基地」 芥川佳世 作 デザイン学科3回生

大人から子どもまで、皆がワクワクできる家具を作りたい。そんな思いから生まれたソファー。子どもの頃の探究心が一気に呼び覚まされますよね。楽しさあふれるフォルムに惹きつけられ、誰もがつい座ってしまいます。中にはゆったりくつろぐ人もいて、リラックス度は抜群!

制作した芥川さんのユニークなところは、”秘密基地”を家の中に持ち込むという発想です。座ると、瞬く間に空想の世界が広がっていくような…。新しいのに、どこか懐かしい作品です。

次にご紹介するのは、竹の素材を生かした座椅子とスツール。伝統とモダンのバランスが見事です。

次にご紹介するのは、竹の素材を生かした座椅子とスツール。伝統とモダンのバランスが見事です。

竹の微妙なしなりが程よいクッションになって、竹のもつ風合いを肌で感じることができます。「竹雲」の座面は座布団から、「竹林」は文字通り竹林からイメージして作ったそうです。椅子が人の暮らしに寄り添う感じがいいですね。家具が、上質な日常を作り出すツールになることを実感しました。

「竹雲」

「竹林」

「竹林」

坂上直樹 作 デザイン学科4回生

両サイドの肘掛の間に身体が沈み込んで、そのフィット感が妙に心地いいんです。包まれた時の安堵感や和み感と言えばいいでしょうか。一度座るとまた、座りたくなります。座る人の価値観が見えるソファーかも。

両サイドの肘掛の間に身体が沈み込んで、そのフィット感が妙に心地いいんです。包まれた時の安堵感や和み感と言えばいいでしょうか。一度座るとまた、座りたくなります。座る人の価値観が見えるソファーかも。

「HAZAMA」 小川拓郎作 デザイン学科4回生

日常を楽しむ

家具は単にその機能を果たすだけではなく、生活を彩り、精神性においても影響を及ぼすことを彼らは作品を通して表現してくれました。加えて、家具研が本展のコンセプトに挙げている「作品を囲んで人と人とがつながり、感動を共有すること」を、図書館を利用しに来られた方々に体感してもらえたと思います。

椅子に座って愉しげに友と語る学生や、柔らかな光を放つ照明器具の前で佇む人など、連日、館内ではいろいろなアートシーンが見られました。図書館を思い思いに楽しんで頂いているのが家具研はもちろん、館員である私たちも実感できて嬉しい限りです。

作品展が本学で学ぶ未来のアーティストたちを触発し、インスピレーションや覚醒、あるいは進化していくヒントを与えてくれたと思います。家具研のメンバーひとりひとりが持つ家具づくリの夢を、語り合い、発見していく中で、より昇華させた作品。彼らの情熱は、ものづくりに関わるすべての人の原点であると私は思います。「使う人が喜んでくれる家具」をつくること。彼らを突き動かす原動力です。

奇抜なデザインばかり強調して一方的に迫ってくるような家具は、一時珍しがられても、やがては飽きられます。もちろん、一脚の椅子を作るにはたくさんの知識と確かな技法が必要です。でもそれだけで、人を感動させる作品が創り出せるでしょうか。彼らの作品を体感した方なら、きっと答えはNoでしょう。作り手の思いや夢が伝わるからこそ、観た人のこころにいつまでも残るのです。

家具研はこれからも様々なことにチャレンジして現在の状況を打破していくでしょう。夢の実現を目指す彼らの今後の活動にご期待ください。

※ 作品展は7月末まで開催中です。まだご覧でない方はぜひご鑑賞ください。

-プチ紹介-

家具研究会を代表して、「秘密基地」の制作者 芥川佳世さんに今後の活動などを聞いてみました。

◆ 「家具研」で今後、やってみたいことは何ですか?

- 「例えばどこかで場所を借りて、自分たちで企画したイベントに向けて家具を作るなど、発表のやり方、作品の表現の仕方などを考えられる研究会にしていきたいです。」

◆ あなたが大切にしていること(大事に思っているもの)を教えて下さい。

- 「常にポジティブでいることです。アイデアが出なかったり、プレゼンで失敗したり、課題で追い詰められたりした時に、ネガティブになってしまうと絶対に悪い方向に進んでしまいます。反省するにしても、ポジティブに反省することが大切だと思います。」

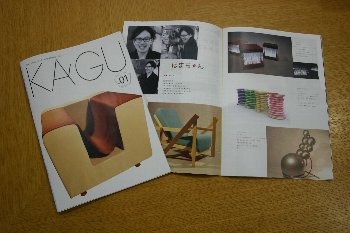

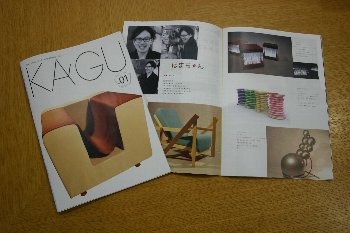

家具研のメンバーについては、彼らが発行したマガジン『KAGU』(必見です!)で、その横顔を紹介しています。ディープな一面がうかがえて、面白いですヨ^о^

家具研のメンバーについては、彼らが発行したマガジン『KAGU』(必見です!)で、その横顔を紹介しています。ディープな一面がうかがえて、面白いですヨ^о^

大阪芸術大学図書館はアーティストを志す学生の皆さんに、可能性や未来を拓く力をつけてもらえるよう、

身近に芸術作品にふれることができる<アート・ライブラリー>としての役割を果たしていきたく思っています。

また学内外の方々にも、学術情報の提供はもとより、本学の教員や学生の作品を展示、貴重資料の公開など、利用者のニーズを鑑みながら情報を発信していきますので、どうぞこれからもご注目ください!

投稿:大阪芸術大学図書館

2012学生音響技術部門入賞作品

2012学生音響技術部門入賞作品

みなさんこんにちは!

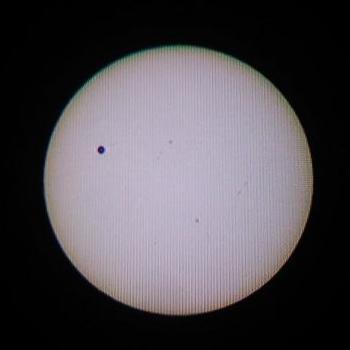

みなさんこんにちは! 日本は曇りの地域が多かったようですが、芸大の周辺はよく晴れていて、体育館前広場からも綺麗に撮ることができました。

日本は曇りの地域が多かったようですが、芸大の周辺はよく晴れていて、体育館前広場からも綺麗に撮ることができました。 大阪府立中央図書館1階エントランスギャラリーでは、6月10日(日)まで大世晃僖(Taiyo Teruki)写真展 大阪のおきつね様 -豊穣神の使い- を開催中です。

大阪府立中央図書館1階エントランスギャラリーでは、6月10日(日)まで大世晃僖(Taiyo Teruki)写真展 大阪のおきつね様 -豊穣神の使い- を開催中です。  安倍晴明神社は、大阪市阿倍野区にある神社です(大阪環状線「天王寺駅」から阪堺電気軌道「東天下茶屋駅」から東南へ徒歩5分)。この神社は、阿倍王子神社の境外社・末社であり、平安時代に活躍した陰陽師、安倍晴明は、この地で誕生したといわれています。境内では、占いなども行われ、不思議な雰囲気が漂っており何度も行ってみたくなる神社です。また他にも安倍晴明神社に関係する神社のおきつね様がいます。それは、大阪府和泉市葛の葉町にある信太森葛葉稲荷神社(しのだのもりくずのは)です。ここは、安倍晴明の母親といわれる葛の葉狐が祀られています。その後の詳しい話は、ぜひ、会場で大世晃僖さんの引き出しから聞き出してくださいね。

安倍晴明神社は、大阪市阿倍野区にある神社です(大阪環状線「天王寺駅」から阪堺電気軌道「東天下茶屋駅」から東南へ徒歩5分)。この神社は、阿倍王子神社の境外社・末社であり、平安時代に活躍した陰陽師、安倍晴明は、この地で誕生したといわれています。境内では、占いなども行われ、不思議な雰囲気が漂っており何度も行ってみたくなる神社です。また他にも安倍晴明神社に関係する神社のおきつね様がいます。それは、大阪府和泉市葛の葉町にある信太森葛葉稲荷神社(しのだのもりくずのは)です。ここは、安倍晴明の母親といわれる葛の葉狐が祀られています。その後の詳しい話は、ぜひ、会場で大世晃僖さんの引き出しから聞き出してくださいね。 写真展は、本当にたくさんの方々に見て頂いており、凄く嬉しい限りです。そこでお客様の感想を一部ご紹介します。

写真展は、本当にたくさんの方々に見て頂いており、凄く嬉しい限りです。そこでお客様の感想を一部ご紹介します。

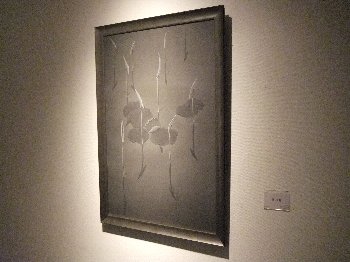

富山県在住のアーティストを杉本さんが紹介していく企画で、今回13回を迎えました。今回のアーティストは高慶敬子さんです。高慶さんの作品は、洋紙に墨を2度程均質に塗った後、イメージの蓮を色鉛筆と水彩で仕上げていくものです。

富山県在住のアーティストを杉本さんが紹介していく企画で、今回13回を迎えました。今回のアーティストは高慶敬子さんです。高慶さんの作品は、洋紙に墨を2度程均質に塗った後、イメージの蓮を色鉛筆と水彩で仕上げていくものです。 均質に塗られた背景の水墨の硬質感と蓮の線、そしてその内に表れたハイライト部分や淡く彩色された蓮の花や葉の裏の色彩の表現により、非常に不思議ではありますが落ち着いた印象を感受することができます。

均質に塗られた背景の水墨の硬質感と蓮の線、そしてその内に表れたハイライト部分や淡く彩色された蓮の花や葉の裏の色彩の表現により、非常に不思議ではありますが落ち着いた印象を感受することができます。 現代アートでは、ドローイングは絵画を完成させるための下書きという考え方ではなく、絵画と同じ完成作品として扱います。

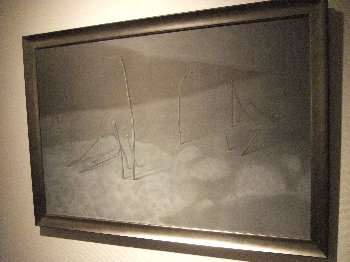

現代アートでは、ドローイングは絵画を完成させるための下書きという考え方ではなく、絵画と同じ完成作品として扱います。 現代の若者が衝動的に身の回りにあるペンと紙片を利用し、落書きするように描き出すドローイング作品は多いのですが、計算された画面構成や着色、そしてどこか分からない背景(シュールレアリズムの画家、イヴ・タンギーの作品を思い浮かべます)などの要素があり、極限まで削り取られた線描をもってドローイング作品と呼ぶことに新鮮な驚きを感じました。

現代の若者が衝動的に身の回りにあるペンと紙片を利用し、落書きするように描き出すドローイング作品は多いのですが、計算された画面構成や着色、そしてどこか分からない背景(シュールレアリズムの画家、イヴ・タンギーの作品を思い浮かべます)などの要素があり、極限まで削り取られた線描をもってドローイング作品と呼ぶことに新鮮な驚きを感じました。 「秘密基地」 芥川佳世 作 デザイン学科3回生

「秘密基地」 芥川佳世 作 デザイン学科3回生 次にご紹介するのは、竹の素材を生かした座椅子とスツール。伝統とモダンのバランスが見事です。

次にご紹介するのは、竹の素材を生かした座椅子とスツール。伝統とモダンのバランスが見事です。 「竹林」

「竹林」 両サイドの肘掛の間に身体が沈み込んで、そのフィット感が妙に心地いいんです。包まれた時の安堵感や和み感と言えばいいでしょうか。一度座るとまた、座りたくなります。座る人の価値観が見えるソファーかも。

両サイドの肘掛の間に身体が沈み込んで、そのフィット感が妙に心地いいんです。包まれた時の安堵感や和み感と言えばいいでしょうか。一度座るとまた、座りたくなります。座る人の価値観が見えるソファーかも。 家具研のメンバーについては、彼らが発行したマガジン『KAGU』(必見です!)で、その横顔を紹介しています。ディープな一面がうかがえて、面白いですヨ^о^

家具研のメンバーについては、彼らが発行したマガジン『KAGU』(必見です!)で、その横顔を紹介しています。ディープな一面がうかがえて、面白いですヨ^о^