本学ほたるまちキャンパスの堂島川を挟んだ対岸にある国立国際美術館では、5月27日(火)から9月15日(月・祝)まで「ノスタルジー&ファンタジー 現代美術の想像力とその源泉」展が開催されています。世代も作風も異なる日本の現代美術家10組による展覧会ですが、横尾忠則氏と肩を並べて、本学美術学科の卒業生である小橋陽介さん(2003年卒業)も出展されています。ご案内が遅くなってしまいましたが、夏休みの最後に、是非、国立国際美術館に足を運んでみてください。

小橋陽介さんの美術館での展示は、2006 年水戸芸術館現代美術ギャラリー(茨城)での個展と「VOCA 展2006」上野の森美術館(東京)以来、3度目とのことです。今回の展示は、出展の10組それぞれが、独立した空間で、自らの「ノスタルジー&ファンタジー」を表現されていますが、小橋陽介さんの展示も通常のギャラリーの2,3倍はありそうなスペースと高い天井による広い空間を生かした痛快な展示となっています!

小橋陽介さんの美術館での展示は、2006 年水戸芸術館現代美術ギャラリー(茨城)での個展と「VOCA 展2006」上野の森美術館(東京)以来、3度目とのことです。今回の展示は、出展の10組それぞれが、独立した空間で、自らの「ノスタルジー&ファンタジー」を表現されていますが、小橋陽介さんの展示も通常のギャラリーの2,3倍はありそうなスペースと高い天井による広い空間を生かした痛快な展示となっています!

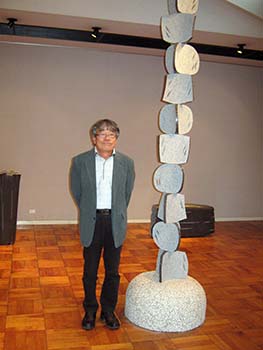

小橋陽介さんも今回、希望通り、ここまで大きな祭壇(!?)を設置してもらえたことで、とても満足していますとのことでした。

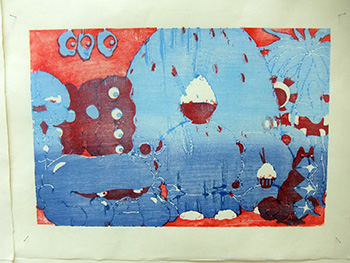

人物、特にセルフポートレートを中心として、自由奔放に色彩豊かに描かれる小橋陽介さんの作品群は、マチスを彷彿させると評されたこともあり、早くから注目されて来ました。今回は、2006年の「self-portrait 48」から2008年の代表作でもある「self-portrait 148」や最新作まで数えきれない程、多くの作品が、多彩な顔を覗かせています。

最近では、セルフポートレートにとどまることなく、ネコなどのどうぶつはもとより、「こばしの図」として様々な「もの」が、描かれています。

今回も、祭壇の裏側には、17列×6=102枚の図が描かれています。花瓶のようにも見えたりしますが、要するに色鮮やかに描かれた「フォルム=カタチ」の数々です。今回の展示にあったって、かなりの数の新作を最後の一か月、特に直前の一週間は、夜も寝ずの感じで、描き上げたそうです。小橋陽介さんは、学生時代もずっと絵を描いていたそうですが、実験的な絵は家で描いて、これはいけると思ったら、また大学で描くという事を繰り返していたとのことでした。

今回も、祭壇の裏側には、17列×6=102枚の図が描かれています。花瓶のようにも見えたりしますが、要するに色鮮やかに描かれた「フォルム=カタチ」の数々です。今回の展示にあったって、かなりの数の新作を最後の一か月、特に直前の一週間は、夜も寝ずの感じで、描き上げたそうです。小橋陽介さんは、学生時代もずっと絵を描いていたそうですが、実験的な絵は家で描いて、これはいけると思ったら、また大学で描くという事を繰り返していたとのことでした。

今回、展覧会のオープニングで、小橋陽介さんが、2006年から個展を重ねておられる Gallery Denのオーナー手島美智子さんにお会いし、お話しをお伺いしました。「作家は、作品も勿論大切だけれども、人間性もとても重要だと思います。その点、小橋陽介君は、人間性もとても素晴らしい。自然と人が寄ってくる。そうでないといけないと思いますよ。」

確かに今回のオープニングでも、月曜日にもかかわらず、たくさんのお友達やお知り合いの方々が来られていました。祭壇前での記念撮影では、小橋陽介さんと一緒に写りたい方が続々とおられて、とても賑わっていました。また、小橋陽介さんは、若手アーティスト8名による「ハジメテン」としての活動も行っておられます。2012年神戸アートビレッジセンターでの「ハジメテンのワンダフルハジメテンプル」展の図録『ハジメテンプルブック : 記録集』は、本学図書館のおすすめ図書コーナーにありますので、是非、ご高覧ください。

確かに今回のオープニングでも、月曜日にもかかわらず、たくさんのお友達やお知り合いの方々が来られていました。祭壇前での記念撮影では、小橋陽介さんと一緒に写りたい方が続々とおられて、とても賑わっていました。また、小橋陽介さんは、若手アーティスト8名による「ハジメテン」としての活動も行っておられます。2012年神戸アートビレッジセンターでの「ハジメテンのワンダフルハジメテンプル」展の図録『ハジメテンプルブック : 記録集』は、本学図書館のおすすめ図書コーナーにありますので、是非、ご高覧ください。

小橋陽介さんの展覧会は、「ハジメテン」の展示を経て、さらに展示方法にも自由度を増しているように思います。どこまでも伸びやかに自由に描かれる画面と同じく、展示の空間造りにも既成概念に縛られない自由さを感じます。観ている者まで、心が開放されるような、物事の本質に立ち返れるような、そんな気がします。夏の終わりに打ち上げ花火のような小橋陽介ワールドを是非、体感してください!!

小橋陽介さんの展覧会は、「ハジメテン」の展示を経て、さらに展示方法にも自由度を増しているように思います。どこまでも伸びやかに自由に描かれる画面と同じく、展示の空間造りにも既成概念に縛られない自由さを感じます。観ている者まで、心が開放されるような、物事の本質に立ち返れるような、そんな気がします。夏の終わりに打ち上げ花火のような小橋陽介ワールドを是非、体感してください!!

『VOCA展 : 現代美術の展望–新しい平面の作家たち 2006年』は、本学図書館4階図録コーナーにあります。

(20900081 723.1/V/’06)

国立国際美術館HP

http://www.nmao.go.jp/exhibition/index.html

小橋陽介HP

http://www.yosukekobashi.com/

Gallery Den mym(南山城村)

http://galleryden-mym.com/past/2012_03.html

投稿:大阪芸術大学図書館