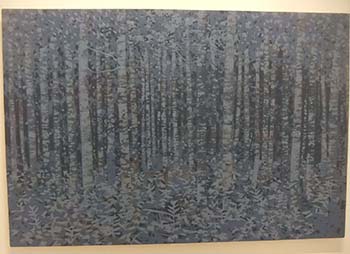

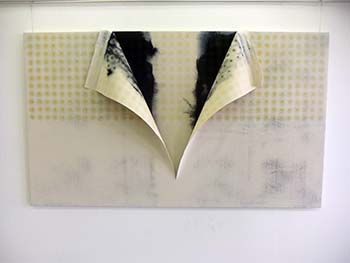

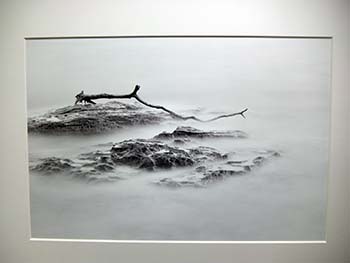

具象絵画と抽象絵画が同一空間にある。多くの鑑賞者は二人展と見間違う。木村氏のコメントを記載する。

―モチーフに定めた対象を観察、分析し、具象的表現方法を用いて制作に取りかかり、先に「外」を描くことによって、対象の「内」を想像し、抽象的表現方法を用いて不過視で内在的なものを形にしていく。「外」と「内」は、相互関係にあり、互いに影響を及ぼし合うという観点から具象的表現方法と抽象的表現方法を用い、一見、相反する形を持つ作品を複数制作する事によって、改めて「内」と「外」の関係性を際立たせ、より強固で普遍的なリアリティを喚起させようと試みている。―

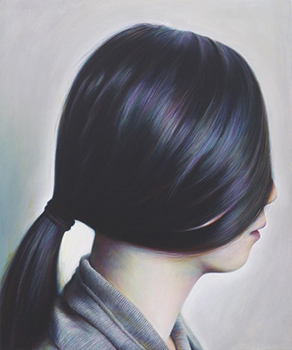

コメントから読み取れるように「外」と「内」つまり視覚的に捉える世界を具象的表現とし内的に感じ取れるものを抽象的表現としているのだろう。人物画とドローイングや滲み表現等を駆使した作品の双方は分野の異なる形式である。その形式意識を外しじっくりみる。何かが見えきた。人物画は奥行きを持たず現実空間にも干渉してこない。画面には微細な膜がいくつもあるよう思える。イメージがふんわり浮かび上がって感じるのである。技法を確認すると画面には透明感のある絵具を何層にもわたり塗られていた。この技法がイメージを浮かび上がらせていたのだろう。抽象的表現作品はその技法は使われていないがモノクロームの色調の差により同じ感覚が得られる。

木村氏の作品は絵画の本質的問題「制作者と鑑賞者が同じ位置に立つ」ということを探っているように思えた。だから「私が描いた」ではなく「私たちあるいは人間が描いた」ということ。それが「普遍的なリアリティ」と繋がるのだろう。

.jpg)

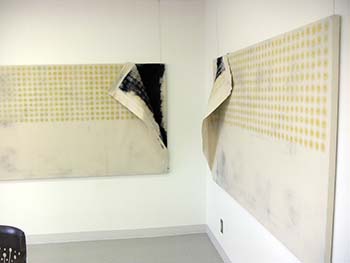

作品制作には非常に冷静な態度ではあるが、展示方法はかなり挑発的であり、具象抽象という分野を規定している約束事に気づかされた。

写真提供:Oギャラリーeyes

報告 教養課程講師 加藤隆明 協力 芸術計画学科合同研究室

Massive-(左)Cloudy.jpg)

.jpg)