4人の作家による展覧会は、ギャラリー主宰者である野村ヨシノリ氏の企画から始まった。まずは、野村氏のテクストを一部記載する。

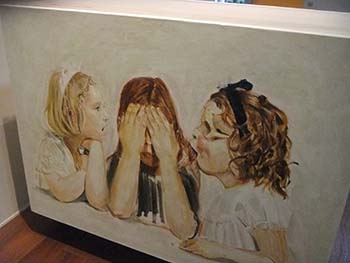

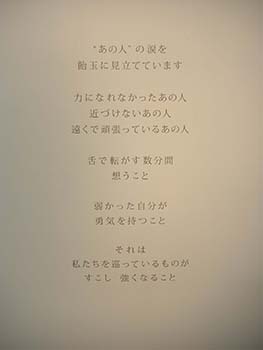

―今回「夜水鏡みがかず見るよ」展の開催にあたり、私は4人に「死」/「詩」を描く事を要請しました。「死」という言葉は特別で、他のどの言葉にもない力を秘めています。…「死」という言葉だけが持つ特別な力を敢えてここでは「詩」と名付け、絵画という手法で描いてみて欲しいとお願いしたのです。…―

この企画に参加している4人の中、井上光太郎(大阪美術専門学校専攻卒)田中秀介(大阪芸術大学美術学科09年度卒)がいる。

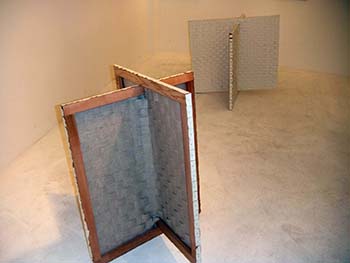

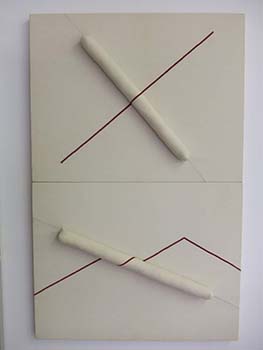

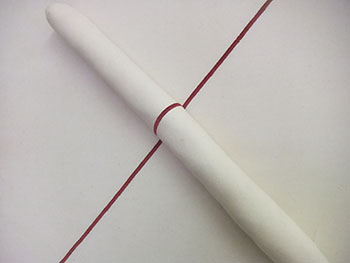

会場には合板で制作された箱が置かれ、それぞれに背中合わせに2枚の絵画が取り付けてある。その2作品は同時には見られない。絵画と彫刻の違いを考えてみる。絵画は平面で正面から鑑賞する。それにより複数枚の絵画も鑑賞が可能となる。彫刻は一点であっても前後左右を同時に鑑賞することはできない。正面から背後へと視点を移動させた時、私たちは彫刻のイメージを想像力で作り上げなければならない。彫刻は常に全体を捉えることが不可能なのである。これが絵画/ 彫刻そして2次元/3次元の特性である。

今回の展覧会ではそれを強く感じた。これについては再び野村氏のテクストを引用する。

―…鑑賞者は、一人の作家の対の作品を決して同時には見ることができないストレスに曝されます。それは、人類の長い歴史で「死」について全てが語り尽くされているかに見えて、実はだれ一人「死」を実体験として語ったことが無いというパラドックスの比喩になっています。…―

墓石にも似た箱の側面を往復しながら作品を鑑賞するとき、それは、私たちが生きる三次元世界に「不可視の幽霊のような存在」として立ち現れてくる。

報告 教養課程講師加藤隆明 協力 芸術計画学科研究室