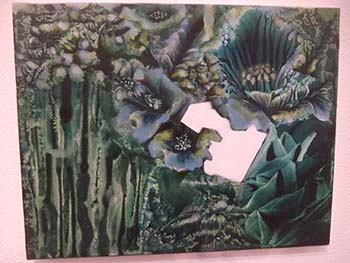

単一で硬質な色調とグラデーションの画面、その画面にくっきりとした白い空間が横たわる奇妙な絵画を体験した。

単一色で描かれたイメージはデカルコマギー技法により制作され、偶然に生み出された形から作者は直感的に具体的なイメージを想像し、それに加筆し画面を作り上げる。

奇妙で不可思議なイメージを浮かび上がらせるこの絵画は、シュールレアリスム絵画のような印象を受ける。

しかしそのイメージを遮るように画面を横切る白い空間がある。何も描かれていないむしろ白く描かれたと考えてよいこの像は何か。

この白く描かれた像は奇妙な植物形態を感じさせるイメージ部分と折り合わない。

この白く描かれた像は奇妙な植物形態を感じさせるイメージ部分と折り合わない。

しかし、作品を体験し続けると意味を持たないと思われた色と形はむしろ理性的図像として表れてきた。

それはなにか意味があるように見え、そして植物イメージとは無関係にある。

白く描かれた像は背景や図に置き変わることなく植物イメージと対等にそして無関係に存在している。

白く描かれた像は背景や図に置き変わることなく植物イメージと対等にそして無関係に存在している。

偶然の仕草から生まれてくる具象的イメージと幾何学的で虚無感溢れる像が無関係であることにより、鑑賞者はこの異なる二つのイメージを享受しようと努力する。

そのためこの絵画から眼を離すことができなくなる。

報告 教養課程講師 加藤隆明 協力 芸術計画学科研究室