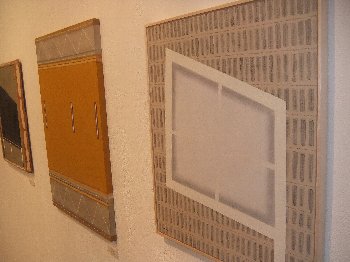

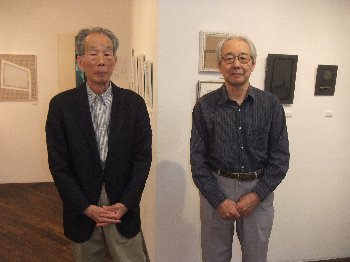

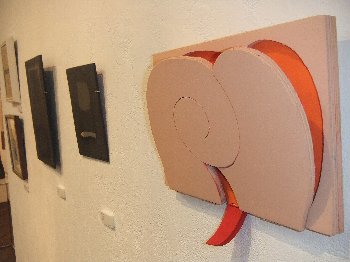

出品者は中井克巳氏(平面–立体)、林康夫氏(立体・陶)、山中嘉一氏(平面)、高橋亨氏(展示構成)で大阪芸術大学と深い関わりのある先生方の展覧会でした。

出品者は中井克巳氏(平面–立体)、林康夫氏(立体・陶)、山中嘉一氏(平面)、高橋亨氏(展示構成)で大阪芸術大学と深い関わりのある先生方の展覧会でした。

この展覧会名の83とは出品者の年齢を示しており(1927年–28年/昭和2–3年生まれ)、精力的に発表させていることと思考の柔軟さに驚かされます。

この展覧会名の83とは出品者の年齢を示しており(1927年–28年/昭和2–3年生まれ)、精力的に発表させていることと思考の柔軟さに驚かされます。

今回の展覧会テキストから林康夫先生の文章をできるだけ忠実に記載させて頂きます。

今回の展覧会テキストから林康夫先生の文章をできるだけ忠実に記載させて頂きます。

グループ83は揃って元気に会期を迎えることが出来ま

グループ83は揃って元気に会期を迎えることが出来ま

した。まことにさいわいなことです

。三月十一日仕事のひと休みにTVをつけた途端、物凄い

津波の光景が眼に飛び込んできました。制作のイメージが断絶して暫くなにも出来ませんでした。

その上、原発の事故が深刻にのしかかります。一九四五年八月の再来のごとき情況に映りました。「節電」を叫ばれますとローソクや鯨油の灯りを頼りに仕事をした戦後の日々が、私に

は生々しく蘇るのです。未曾有の大惨事です。この世はやはり「寓舎」なのだと思い鎮魂の念を籠めた制作となりました。

今回の惨事に林康夫先生の若き日の体験が蘇ってこられています。二十歳前夜に終戦を迎え、在校生と同じ年ぐらいに大きなパラダイムシフトを経験された事になります。その価値の混乱した時代に彼らは芸術の道を選択されました。その時代の経験を私たちはあまり聞く事は出来ませんが、今回の大きな惨事から、これからの人々の生活感や幸福感をも大きく変えることになると思います。そして在校生の意識も、もちろん芸術も大きく変化する事になるかもしれません。

今回の惨事に林康夫先生の若き日の体験が蘇ってこられています。二十歳前夜に終戦を迎え、在校生と同じ年ぐらいに大きなパラダイムシフトを経験された事になります。その価値の混乱した時代に彼らは芸術の道を選択されました。その時代の経験を私たちはあまり聞く事は出来ませんが、今回の大きな惨事から、これからの人々の生活感や幸福感をも大きく変えることになると思います。そして在校生の意識も、もちろん芸術も大きく変化する事になるかもしれません。

報告 加藤隆明教養課程講師 協力 芸術計画学科研究室

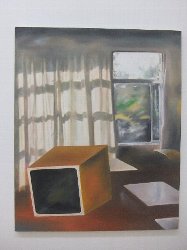

古川さんの作品は明るく淡い色彩と激しく動く筆致により構成されており、画面にはどこかで経験したようなイメージをコラージュ技法のように描いています。

古川さんの作品は明るく淡い色彩と激しく動く筆致により構成されており、画面にはどこかで経験したようなイメージをコラージュ技法のように描いています。 作品を体験すると、非常にもどかしさが募るような感覚に襲われます。例えば教室の授業風景を描いている作品は、中央部分に白っぽいもやのようなかかり、画面の中央にあるものが見えなくなっています。黒板であろうかと思える緑の色彩が大きく印象深いものになっています。見たいものが見えず、視野の周辺に気持ちが傾くと云う、注視したいのにできないというもどかしさが生まれてきます。またこの作品には上下に走る一定の長さのものが描かれています。この不可解な存在は、観者に画面に奥行きを与える事を邪魔しイメージをより平坦なものに感じさせます。

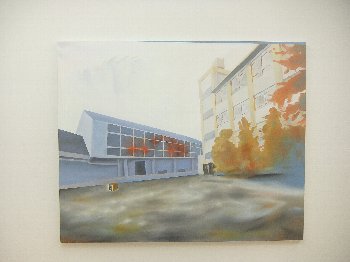

作品を体験すると、非常にもどかしさが募るような感覚に襲われます。例えば教室の授業風景を描いている作品は、中央部分に白っぽいもやのようなかかり、画面の中央にあるものが見えなくなっています。黒板であろうかと思える緑の色彩が大きく印象深いものになっています。見たいものが見えず、視野の周辺に気持ちが傾くと云う、注視したいのにできないというもどかしさが生まれてきます。またこの作品には上下に走る一定の長さのものが描かれています。この不可解な存在は、観者に画面に奥行きを与える事を邪魔しイメージをより平坦なものに感じさせます。 また、校庭の端らしき所から校舎を描いた作品は、観者の背後から、強い夕日をあびた校舎が周りの風景にとけ込む様に描かれています。この希薄な存在感の建物近く、画面正面左方向に不思議な物体が描かれています。段ボールの箱のようなものです。聞けばこれはイメージの内の本人の場所、まなざしの現在点だと云う事です。私たちが見ている古川さんの記憶のイメージには、古川さん自身が登場し彼が見ている世界を私たちはその背後から経験しているのです。記憶にあるイメージには時々自分が登場している事があります。その時見えている自分がいる風景は誰のまなざしなのでしょうか。不思議な体験のできる作品であったと思います。

また、校庭の端らしき所から校舎を描いた作品は、観者の背後から、強い夕日をあびた校舎が周りの風景にとけ込む様に描かれています。この希薄な存在感の建物近く、画面正面左方向に不思議な物体が描かれています。段ボールの箱のようなものです。聞けばこれはイメージの内の本人の場所、まなざしの現在点だと云う事です。私たちが見ている古川さんの記憶のイメージには、古川さん自身が登場し彼が見ている世界を私たちはその背後から経験しているのです。記憶にあるイメージには時々自分が登場している事があります。その時見えている自分がいる風景は誰のまなざしなのでしょうか。不思議な体験のできる作品であったと思います。

さて、今週の「大阪芸大テレビ」はスポーツをピックアップしてお送りします!

さて、今週の「大阪芸大テレビ」はスポーツをピックアップしてお送りします! 特集は大阪芸術大学の卒業生にスポットをあててご紹介するコーナー「Fly-大阪芸大発-」です。

特集は大阪芸術大学の卒業生にスポットをあててご紹介するコーナー「Fly-大阪芸大発-」です。

整理券を5月25日(水)昼休み 9-201教室前で配布します。

整理券を5月25日(水)昼休み 9-201教室前で配布します。