んにちは!ラジオ大阪(OBC1314)にて毎週木曜日に絶賛放送中の大阪芸大メデイアキャンパス–開けアートの扉–でアシスタントパーソナリティをしている加藤万梨子です!今日も、メディキャンの聴き所をコーナー毎に紹介していきますね!

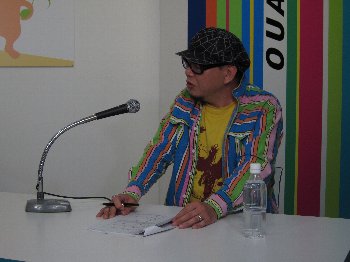

まずは、毎回豪華なゲストをお迎えして、パーソナリティの塚本英邦先生と楽しくてためになるトークを繰り広げる『ゲストの扉』のコーナーです!

今回のゲストは、ラジオやテレビで大活躍中の構成作家『米井敬人』さん!現在は、ラジオではラジオ大阪の「ラジオよしもと むっちゃ元気スーパー」、テレビでは「今ちゃんの実は…」や「地域応援バラエティ このへん!! トラベラー」そして「扇町寄席」など、本当に大人気の番組を数々担当されているんです!

今回のゲストは、ラジオやテレビで大活躍中の構成作家『米井敬人』さん!現在は、ラジオではラジオ大阪の「ラジオよしもと むっちゃ元気スーパー」、テレビでは「今ちゃんの実は…」や「地域応援バラエティ このへん!! トラベラー」そして「扇町寄席」など、本当に大人気の番組を数々担当されているんです!

そんな米井敬人さんは、なんと大阪芸大の「芸術計画学科」のご出身なんです!普段何気なく見ていたあの番組の構成作家さんが、まさか大阪芸大を卒業された先輩だったなんて、本当に驚きです!

今回は、米井さんがプロの構成作家になるまでのお話や、大阪芸大の学生時代のお話をして下さいました!ラジオをよく聞く方は一度は耳にした事があるのではないでしょうか?米井さんは、ラジオ番組にハガキを投稿して、脅威の採用率を誇る常連リスナー、いわゆる「ハガキ職人」だったんです!そんな「ハガキ職人」の米井さんが、どのようにしてプロの構成作家になられたのか…ぜひオンエアーで確認してくださいね!

今回は、米井さんがプロの構成作家になるまでのお話や、大阪芸大の学生時代のお話をして下さいました!ラジオをよく聞く方は一度は耳にした事があるのではないでしょうか?米井さんは、ラジオ番組にハガキを投稿して、脅威の採用率を誇る常連リスナー、いわゆる「ハガキ職人」だったんです!そんな「ハガキ職人」の米井さんが、どのようにしてプロの構成作家になられたのか…ぜひオンエアーで確認してくださいね!

本当に、芸人さんとお話ししているのかと勘違いするほどに、ユーモアに溢れたトークが繰り広げられていて楽しい時間を過ごさせていただきました。お笑いが大好きな方、ラジオやテレビが好きな方、そして将来作家さんになりたい方は必聴ですよ!

本当に、芸人さんとお話ししているのかと勘違いするほどに、ユーモアに溢れたトークが繰り広げられていて楽しい時間を過ごさせていただきました。お笑いが大好きな方、ラジオやテレビが好きな方、そして将来作家さんになりたい方は必聴ですよ!

さあ次は、関西一円のアートシーンをご紹介するアートシーンウォッチングのコーナーです!

今回は、5月29日の日曜日に開催されました「大阪芸大のキャンパス見学会 オープンキャンパス2011」のリポートです!私、加藤万梨子が、実際にオープンキャンパス2011の会場に行ってきました!当日はあいにくの雨だったのですが、本当にたくさんの方がキラキラと瞳を輝かせながら「大阪芸術大学」を見学されていました!そんな瞳を輝かせている学生さんや、その親御さんに突撃インタビューをさせていただきました!どの学生さんにお話を聴いても、将来の夢や、想いをしっかりとお持ちで、なんだかこちらまで熱い気持ちにさせていただきました!

大阪芸大のオープンキャンパスでは、キャンパス内の通りに放送学科の中継車が停まっていてその場で生放送番組を撮影していたり、キャンパス内の各所でコンサートやライブが行われていたり、ガラス細工の体験が出来たりと、『聴いて、見て、触れて』さまざまな体験を通して大学を知ることが出来る本当に楽しい一日なんです!

熱気と活気に溢れた「オープンキャンパス2011」の現場の様子や、熱い想いを語って下さいました学生さんや親御さんのインタビューはぜひ今日のオンエアーで!

そして今回のプレゼントは、オープンキャンパス2011の開催を記念しまして、実際に会場に来た方しか手に入らない大阪芸大特製の「エコバック」を3名様に!このエコバックのデザインは、芸大のパンフレットや、ポスターなどでもお馴染みの大阪芸大の卒業生でイラストレーターの「ZANPON」さんが手掛けられたんです!A4サイズがすっぽりと入りとっても使いやすい便利なエコバック。デザインもとっても素敵です!皆さんどんどんご応募お待ちしております!

応募方法は、今日の放送でチェックしてくださいね!

さあ、今日の放送はラジオ大阪(OBC1314)にて深夜24時から1時間アート情報満載でお送りしますよ!

もちろん、ラジオドラマ劇場「テアトル山田」や、芸大のキャンパスから生まれた曲もオンエアーしますので、今日の放送もぜひ聴いてくださいね(^_^)

それではまた来週お会いしましょう!

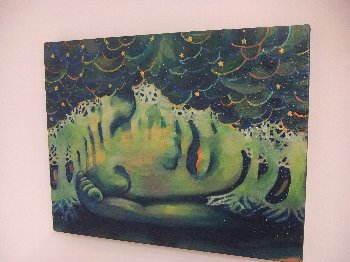

横たわる横顔は白っぽい樹木に変身し、枝先からうっそうと連なる葉は夜空へと変化して行きます。絵画の「地と図の関係」を巧みに利用しながら人間と宇宙の連なりを見せてくれています。また眠るように描かれた顔の下には、短くて太い腕が顔を支えるように見えます。この太くて短い力強い腕には画面全体に漂う神秘性などとは異なる雰囲気があります。この手は優しく眠りにつく事を支えていますが、はたしてこの手は何を徴としているのでしょうか。

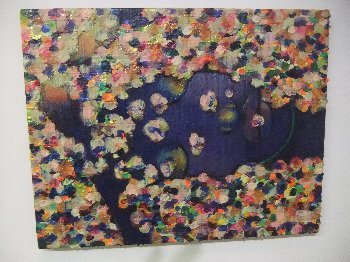

横たわる横顔は白っぽい樹木に変身し、枝先からうっそうと連なる葉は夜空へと変化して行きます。絵画の「地と図の関係」を巧みに利用しながら人間と宇宙の連なりを見せてくれています。また眠るように描かれた顔の下には、短くて太い腕が顔を支えるように見えます。この太くて短い力強い腕には画面全体に漂う神秘性などとは異なる雰囲気があります。この手は優しく眠りにつく事を支えていますが、はたしてこの手は何を徴としているのでしょうか。 より強い寒色により描かれた女性は、眠るというより死顔としてあるようです。その周りに、厚くぬられた絵具は、死体を覆う花びらの様にも見えます。画面最初に塗られたであろう上から下に向かいドロッピングされたような痕跡があります。それは画面上に凹凸を作り、悲しみの涙の様にも感ずる事ができます。

より強い寒色により描かれた女性は、眠るというより死顔としてあるようです。その周りに、厚くぬられた絵具は、死体を覆う花びらの様にも見えます。画面最初に塗られたであろう上から下に向かいドロッピングされたような痕跡があります。それは画面上に凹凸を作り、悲しみの涙の様にも感ずる事ができます。

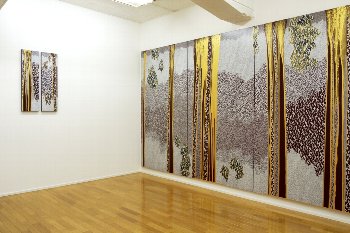

キャラリーに入室したとたん、すぐに「日本的な」と「荘厳な」という二つの言葉が思い浮かべるような強いイメージの絵画でした。

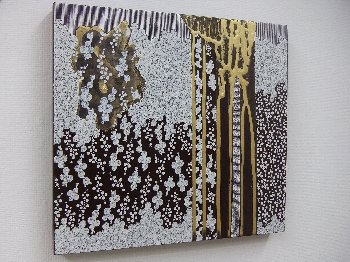

キャラリーに入室したとたん、すぐに「日本的な」と「荘厳な」という二つの言葉が思い浮かべるような強いイメージの絵画でした。 会場に入った瞬間感じた「日本的な」と「荘厳な」の印象がどこから来たのかじっくり作品を体験してみました。「日本的な」と感じたのは色合いと文様によるものかも知れません。日本の伝統色、小豆色、鳶色、松葉色、木賊色(とくさいろ)などの組み合わせにより画面が構成されています。画面を埋め尽くす勢いの文様的なものは、小さく塗りつぶされた円や一見渦巻き的にも見える泡のようなイメージなど、軽やかに画面を横断しています。現代アーティストの草間彌生さんに見られるようなイメージが画面を空間恐怖症的に支配するのではなく、ある情景を観者に促すように描かれています。また画面中の滝のようなイメージには金色を配していることにより、それを見た私は「荘厳な」という言葉や感覚になったのでしょう。

会場に入った瞬間感じた「日本的な」と「荘厳な」の印象がどこから来たのかじっくり作品を体験してみました。「日本的な」と感じたのは色合いと文様によるものかも知れません。日本の伝統色、小豆色、鳶色、松葉色、木賊色(とくさいろ)などの組み合わせにより画面が構成されています。画面を埋め尽くす勢いの文様的なものは、小さく塗りつぶされた円や一見渦巻き的にも見える泡のようなイメージなど、軽やかに画面を横断しています。現代アーティストの草間彌生さんに見られるようなイメージが画面を空間恐怖症的に支配するのではなく、ある情景を観者に促すように描かれています。また画面中の滝のようなイメージには金色を配していることにより、それを見た私は「荘厳な」という言葉や感覚になったのでしょう。 金色は他の色彩と異なり金属的光が強く、まばゆく光るそのイメージは画面から浮き上がってきます。金色の配色はヨーロッパの宗教絵画や世紀末の画家クリムトにも見られますが、私にとっては仏壇内部の金箔の世界で経験してきた事が、この作品の体験と繋がってきています。また、金色の光沢は現世の光学的光として感じるものではなく形而上的なもの精神的光として感じ取れます。それにより「荘厳な」という言葉がイメージされたのでしょう。

金色は他の色彩と異なり金属的光が強く、まばゆく光るそのイメージは画面から浮き上がってきます。金色の配色はヨーロッパの宗教絵画や世紀末の画家クリムトにも見られますが、私にとっては仏壇内部の金箔の世界で経験してきた事が、この作品の体験と繋がってきています。また、金色の光沢は現世の光学的光として感じるものではなく形而上的なもの精神的光として感じ取れます。それにより「荘厳な」という言葉がイメージされたのでしょう。 日本の固有色や着物の柄を連想させるイメージ、構図では浮世絵的ダイナミックな配置などを現代絵画に蘇らせているような作品でした。

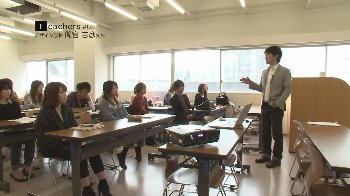

日本の固有色や着物の柄を連想させるイメージ、構図では浮世絵的ダイナミックな配置などを現代絵画に蘇らせているような作品でした。 今週のニュースは、「100万人のキャンドルナイト@OSAKA CITY」と「Teachers ♯2 間宮先生(デザイン学科)」です。

今週のニュースは、「100万人のキャンドルナイト@OSAKA CITY」と「Teachers ♯2 間宮先生(デザイン学科)」です。 まず初めに、「キャンドルナイト」の話題から。

まず初めに、「キャンドルナイト」の話題から。 そして続いては、大阪芸術大学グループの先生たちを紹介するコーナ「Teachers(ティーチャーズ)」です!

そして続いては、大阪芸術大学グループの先生たちを紹介するコーナ「Teachers(ティーチャーズ)」です! さあ、まずはその『ゲストの扉のコーナー』からご紹介します!

さあ、まずはその『ゲストの扉のコーナー』からご紹介します! 普段ゲームに関わるお仕事をされている加茂さん、もちろんゲームはお好きなはず!しかし!プライベートではほとんどと言っていいほどゲームをされないんだとか!その理由はぜひ今日の放送で確認してみて下さいね!

普段ゲームに関わるお仕事をされている加茂さん、もちろんゲームはお好きなはず!しかし!プライベートではほとんどと言っていいほどゲームをされないんだとか!その理由はぜひ今日の放送で確認してみて下さいね! 今回は、5月29日まで大阪芸術大学図書館「芸術情報センター」にて開催されていた、『伝統工芸展』を振り返ります!この芸術工芸展は芸大図書館のサークル活動の一環として行われたんです!この伝統工芸展はふたつのコンセプトに分かれた展示が楽しめました。私、加藤万梨子も実際に会場で展示を拝見させていただきましたが、学生さんが作ったとは思えないクオリティの作品の数々に驚きの連続でした!その際に、この伝統工芸展に出品されている学生さんお二人にこの展示についてのインタビューをさせていただきました!

今回は、5月29日まで大阪芸術大学図書館「芸術情報センター」にて開催されていた、『伝統工芸展』を振り返ります!この芸術工芸展は芸大図書館のサークル活動の一環として行われたんです!この伝統工芸展はふたつのコンセプトに分かれた展示が楽しめました。私、加藤万梨子も実際に会場で展示を拝見させていただきましたが、学生さんが作ったとは思えないクオリティの作品の数々に驚きの連続でした!その際に、この伝統工芸展に出品されている学生さんお二人にこの展示についてのインタビューをさせていただきました!