上村和夫先生(大阪芸術大学元教授)と卒業生を含むグループ展が4月4日から16日まで行なわれました。卒業生出品者は中田憲男さん(美術学科02卒)、丸山陽子さん(芸術制作研究科終了05)、井上真希さん(芸術制作研究科終了06)です。

このグループ展での特徴は領域間の越境が見られることです。丸山さんの作品は、日本画の顔料を使用し半抽象的なイメージで構成されており、画面には着色した紙をはり作品にレリーフ的ふくらみを作っています。日本画の顔料を使用しながら日本画という意識を超えて作品があります。色彩の薄くなったところには顔料の粒が漂い、鮮やかな色相の中にも物質性を感じる瞬間があります。また横に長く延ばされたキャンバスは、移動しながら物語を見るような絵巻物の展示のようでもありました。

このグループ展での特徴は領域間の越境が見られることです。丸山さんの作品は、日本画の顔料を使用し半抽象的なイメージで構成されており、画面には着色した紙をはり作品にレリーフ的ふくらみを作っています。日本画の顔料を使用しながら日本画という意識を超えて作品があります。色彩の薄くなったところには顔料の粒が漂い、鮮やかな色相の中にも物質性を感じる瞬間があります。また横に長く延ばされたキャンバスは、移動しながら物語を見るような絵巻物の展示のようでもありました。

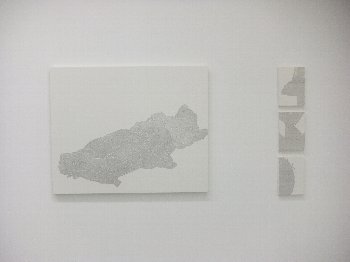

井上さんの作品は3つに分けら

井上さんの作品は3つに分けら

れた画面に、後ろ姿の少女のセンチメンタルな心を表すような作品でした。イメージの構成はどれも絵画的な構図ではなく、写真の被写体の構成であるようで絵画のフレームの外の世界と交信させるような表現方法になっています。この3つの視点により観者はこの世界を立体的に感ずる事ができます。

中田さんの作品は水平線を遠くに捉え茫洋とした海と空が描かれています。海と空は正面から捉えられ、それ以外情景を映し出すものは無くただただ観者の視線は表現された波に漂い、視点が定まる事はありません。

中田さんの作品は水平線を遠くに捉え茫洋とした海と空が描かれています。海と空は正面から捉えられ、それ以外情景を映し出すものは無くただただ観者の視線は表現された波に漂い、視点が定まる事はありません。

上村和夫先生の作品は白い画面にグレーでイメージを作られているようです。しかし近づくとグレーの色に見えたものは数字が規則正しく描かれています。先生は「イメージと記号の関係」の絵画の探求をされていたと思います。イメージと記号と云えばネオダダのジャスパー・ジョーンズを思い浮かべますが、彼の作品は、標的や国旗等絵画からイリュージョンを消し、物質化する事にあったと思います。しかし、先生の作品は物質性は消去され、絵画の平坦性を強く感じられます。背景の喪失によりイメージは浮き上がるものですが、イメージを構成している数字がそれを押しとどめているようです。

上村和夫先生の作品は白い画面にグレーでイメージを作られているようです。しかし近づくとグレーの色に見えたものは数字が規則正しく描かれています。先生は「イメージと記号の関係」の絵画の探求をされていたと思います。イメージと記号と云えばネオダダのジャスパー・ジョーンズを思い浮かべますが、彼の作品は、標的や国旗等絵画からイリュージョンを消し、物質化する事にあったと思います。しかし、先生の作品は物質性は消去され、絵画の平坦性を強く感じられます。背景の喪失によりイメージは浮き上がるものですが、イメージを構成している数字がそれを押しとどめているようです。

報告 加藤隆明教養課程講師 協力 芸術計画学科研究室

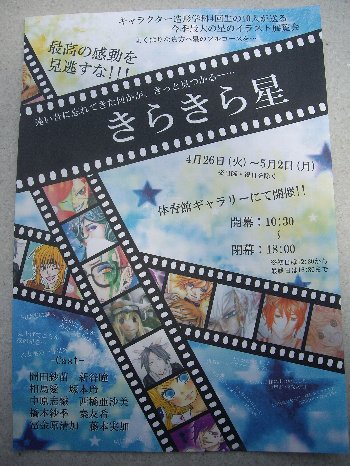

参加メンバーは岡田紗苗さん、新谷瞳さん、相馬愛さん、塚本玲さん、中原志織さん、西橋亜沙美さん、橋本紗季さん、

参加メンバーは岡田紗苗さん、新谷瞳さん、相馬愛さん、塚本玲さん、中原志織さん、西橋亜沙美さん、橋本紗季さん、 タイトルからもおわかりいただけるように、今回のテーマは星。星座のイラストをはじめとして、絵本、漫画、ゲームなど、これまでに学んだ表現方法を生かした盛りだくさんで楽しい展覧会になっています。

タイトルからもおわかりいただけるように、今回のテーマは星。星座のイラストをはじめとして、絵本、漫画、ゲームなど、これまでに学んだ表現方法を生かした盛りだくさんで楽しい展覧会になっています。

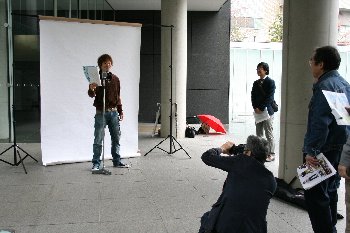

先日、総合体育館前で大阪芸大グループのオープンキャンパスのポスターに使われる、写真の撮影が行われました!

先日、総合体育館前で大阪芸大グループのオープンキャンパスのポスターに使われる、写真の撮影が行われました!

学生たちの感想

学生たちの感想 三澤浩二さん(美術学科87卒)の作品展が3月28日から4月2日まで行なわれていました。三澤さんの作品は抽象絵画です。ギャンバス内に規則正しく正方形が配置され、色彩は補色関係にある緑と赤により画面が構成されています。三澤さん作品から、パウル・クレーやモンドリアン、カラーフィールド・ペインティング等から作品を読み取れ感ずる事ができます。

三澤浩二さん(美術学科87卒)の作品展が3月28日から4月2日まで行なわれていました。三澤さんの作品は抽象絵画です。ギャンバス内に規則正しく正方形が配置され、色彩は補色関係にある緑と赤により画面が構成されています。三澤さん作品から、パウル・クレーやモンドリアン、カラーフィールド・ペインティング等から作品を読み取れ感ずる事ができます。

ヨーロッパ絵画は、絵画(平面)に私たちが見えている世界そっくりのものを描き出そうとし遠近法を開発しました。その当時の人々は大変驚いたに違いありません。今で云うなら3D映画の体験か、それ以上の事であったと思います。しかしその遠近法的具象絵画からの脱却で、抽象画が生まれてきました。そこには遠近法から「深み」という絵画独自の空間の一つが生まれてきたと思います。

ヨーロッパ絵画は、絵画(平面)に私たちが見えている世界そっくりのものを描き出そうとし遠近法を開発しました。その当時の人々は大変驚いたに違いありません。今で云うなら3D映画の体験か、それ以上の事であったと思います。しかしその遠近法的具象絵画からの脱却で、抽象画が生まれてきました。そこには遠近法から「深み」という絵画独自の空間の一つが生まれてきたと思います。 三澤さんの作品にはこの「深み」を探求している様子がうかがえます。残念ながらこの「深み」体験するには、実際作品の前にたち作品を経験するしかありません。

三澤さんの作品にはこの「深み」を探求している様子がうかがえます。残念ながらこの「深み」体験するには、実際作品の前にたち作品を経験するしかありません。 作品の特徴とし、一般的にキャンバスにジェッソな下地を塗り重ね、基底を作るのですが、この作品は暗布を基底としています。それは作品に大きな影響を与え、効果を計算しての作業であるという事です。三澤さんは山口県在住です。

作品の特徴とし、一般的にキャンバスにジェッソな下地を塗り重ね、基底を作るのですが、この作品は暗布を基底としています。それは作品に大きな影響を与え、効果を計算しての作業であるという事です。三澤さんは山口県在住です。