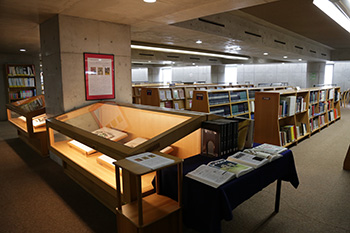

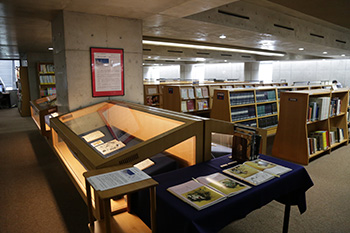

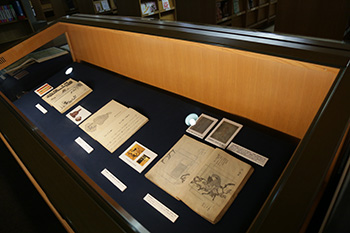

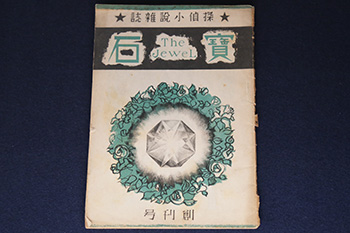

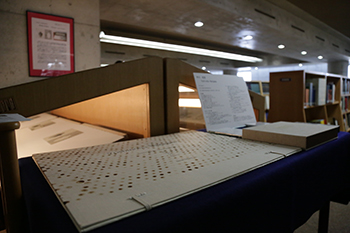

現在、大阪芸術大学図書館4階では、所蔵品展「Book of daysー『Farmer’s pot -Oryza』ー」が開催されています。

展示されている『Farmer’s pot -Oryza』という作品は、美術学科の中川佳宣先生が制作されたものです。

この作品名のOryzaはイネ科イネ属の米のことを指しますが、栽培されているイネを大きく分けるとアジアイネとアフリカイネの2種類があるそうです。

アジアイネはさらにジャポニカ種とインディアカ種の2系統に分かれます。

また、これらの交雑種による中間的品種のジャバニカ種というものも存在します。

中川先生は、こうした長い年月をかけて育んできた植物の仲間の数に注目されています。

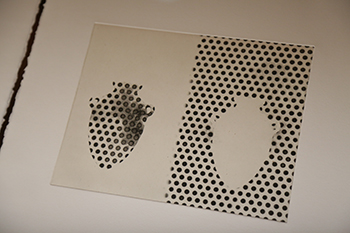

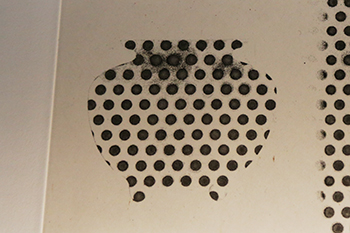

植物図鑑をめくり、ひとつひとつ拾い上げて学名を整理し、それを種に見立てた黒い点と壺型をした紙によるコラージュで表現したのが、これらの作品です。

12日(木)のお昼休み、中川先生によるアートトークが開かれ、美術、建築、写真学科などの学生たちが集まりました。

南河内で農業を営む家庭で育ったと話す中川先生。

先生の作品づくりは、そんな幼少期の経験も影響しているかも知れません。

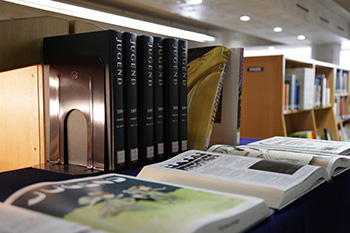

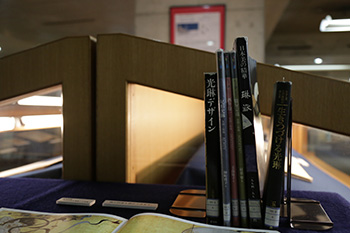

所蔵品展では、中川先生おすすめ図書も並べられています。

学生たちの前で先生が手に取られたのは、インドの詩人であるタゴールの詩集「タゴール著作集」。

この中の「果実集め」という詩に影響されて、大阪芸大で副手をされていた頃にシリーズで作品を制作したそうです。

自分の頭の中で考えているだけでは、なかなか良いアイディアは生まれませんよね。

こうして色んな本に触れることで、今まで見つけられなかった表現にたどり着くこともあるのだとか。

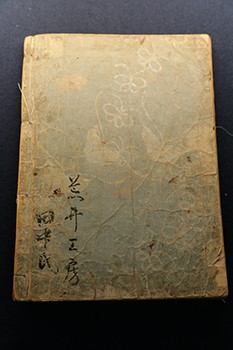

そして、図書館内には先生の他の作品も並べられています。

「日常の中で気がついたことや考えたことを断片的に描いたもの」だそうで、タイトルはまさに『notebook』。

ご自身で作られた紙に古い布を貼りこみ、アクリル絵具や油絵具でイメージを固めています。

今回の所蔵品展は、今月21日(土)まで。

最終日には、再び中川先生のアートトークが開かれます。

ぜひ、図書館に足を運んでみてください!

投稿:島田(OUA-TV)