参考:NHK「八重の桜」公式サイト http://www9.nhk.or.jp/yaenosakura/

投稿:大倉(教務課)

参考:NHK「八重の桜」公式サイト http://www9.nhk.or.jp/yaenosakura/

投稿:大倉(教務課)

新年あけましておめでとうございます。

皆さんはどんなお正月を過ごされましたか?

私は実家で母の手料理をお腹いっぱい食べる日々を送っていました(笑)

実家に帰り、家族と一緒に温かいご飯を食べていると幸せでついつい食べ過ぎてしまいます。

やはり誰かと一緒に食べるご飯は美味しいですよね。

お正月はのんびり出来たので、気持ちを切り替えて今日からは授業に集中します!

さて昨年の話題になってしまうのですが、

さて昨年の話題になってしまうのですが、

私が在籍する放送学科では実習発表会が行われました!

今回行われた発表会は放送学科の3年生が各コース・クラスごとに今まで学んだ技術を発表するもので、

放送学科の3年生にとっては1番のイベントと言っても過言ではありません!

各コース様々な発表を行ったのですが、今回のブログではアナウンスコースの発表の様子をお伝えします。

私が実習を行うアナウンスコースのクラスでは夏休み前から打ち合わせが始まりました。

朗読・ラジオドラマ・ニュースなど演目ごとにチームを組み

実習の時間だけでなく、放課後や休み時間なども利用して練習を重ねました。

アナウンスコースの発表は大学内のホールで実演するので失敗が許されません。

また、照明や舞台づくりもアナウンスコース各クラスで行わなければならなかったので

演目の内容だけでなく、照明や舞台転換の練習・打ち合わせも必要で、

前日リハーサルも遅くまで学校に残り、練習を行いました。

ハラハラドキドキで迎えた発表会当日は座席が足りず、

ハラハラドキドキで迎えた発表会当日は座席が足りず、

立って見ていただく方が出るほどたくさんのお客さんが!!

私のクラスでは「青春」をテーマにクラス全員が高校生という設定だったので

制服姿で張り切って発表を行いました!!

内容が親しみやすいものやコメディー調のものが多かったので

客席からたくさんの笑い声や驚いた声が聞こえたのでとても嬉しかったです。

ステージ裏ではクラスの仲間と大喜びしていたんですよ!

あたたかく発表を見守って下さって皆様にありがとうの気持ちでいっぱいでした。

皆で力をあわせて長い時間をかけて準備してきた発表が終わってしまい

すこし寂しさもありましたが、それ以上にクラス全員でやりきった!という

達成感を得ることができましたし、学ぶことが多い発表会でした。

次回のブログでは制作コース、広告コースの発表の様子をお伝えします!

おたのしみに!!

投稿:林 希(放送学科3年生)

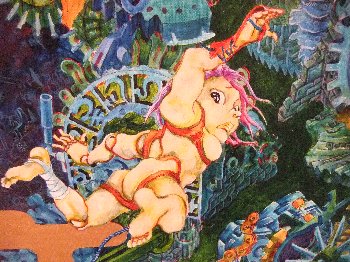

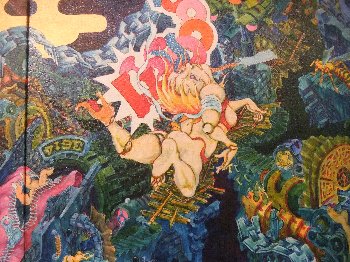

作品はキャンバスに描かれた動産芸術というより、壁画のような不動産芸術の印象を強く受けました。

まるで壁画の天井画のような、仰ぎ見るようなイメージが描かれています。

イメージにより画面全体が埋め尽くされている事と色彩の配色により、重さを強く感じる画面構成になっています。

まさに『重力都市』という感じです。

バロック絵画に見られる教会壁画の天井画に描かれた偽りの天空に、軽々と重力を超越し天に向かって天使が戯れる風景と重なります。

ギャラリーの前は、豆腐屋さんになっていました。商店街空きスペースでは若手アーティストのアトリエとなっており、買物客が制作活動を見る事ができます。

制作活動や作品が日常生活の場所にある所が興味深いことであったと思います。

コンテンポラリーアートギャラリーZONE http://www.art-gallery-zone.com/zone.htm

報告 加藤隆明教養課程講師 協力 芸術計画学科研究室

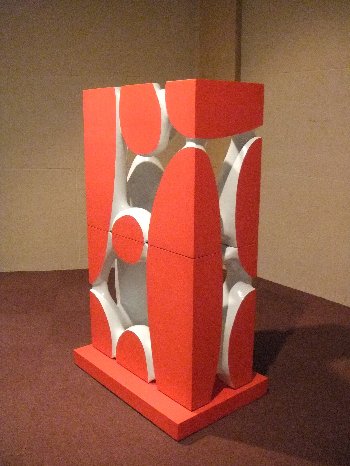

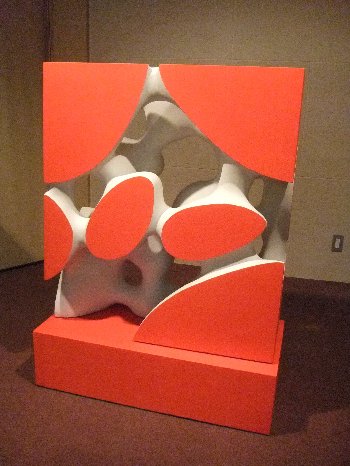

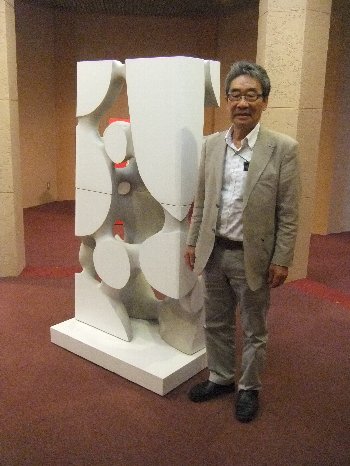

まず、現在の石彫作品の場合、素材の特徴を重要視するために石の表面に着色しません。

近年の菅原先生の作品も着色はされていなかったと思います。しかし、今回の展覧会では際立った色彩や金箔などを使い、彫刻に色彩を関連付けていました。

今回の作品では、いままでの彫刻鑑賞と違った経験であったと思います。

作品の外部部分は着色され内空間は素材の色がそのまま表れています。

彫刻内部を空洞化させることにより、背後にある現実空間とも繋がります。

また、作品が直方体に切り取られていることで、この彫刻作品はどこかの一部から切り取られ、ここに置かれたように感じられます。

彫刻の素材である石は、その産地からから切り出します。それは運搬や経済的諸々の理由から、人工的に直方体で切り取られ、アーティストのもとへ運ばれてきます。

多くのアーティストは、その直方体は自らのイメージを掘り出すための便宜上の形として扱います。

作品を見ていると、直方体の石の中に球体の組織があり、表面と内部が反転すると直方体のフレームを超え、球体組織は無限の広がりへ展開していく様子が想像されます。

報告 加藤隆明教養課程講師 協力 芸術計画学科研究室

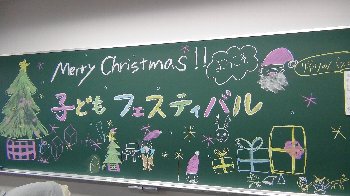

もうすっかりクリスマスの時期ですね。先週は大学内でもクリスマス週間でした!

もうすっかりクリスマスの時期ですね。先週は大学内でもクリスマス週間でした!

みなさんは、何歳までサンタクロースを信じていましたか。

実は!12月16日(日)、初等芸術教育学科にサンタクロースが来てくれたんですよ!!

初等芸術教育学科の2回生たちによる今回のイベント名は、「子どもフェスティバル」。

初等芸術教育学科の2回生たちによる今回のイベント名は、「子どもフェスティバル」。

学生たちが自主的に企画、準備をし、近隣の幼稚園や芸大付属幼稚園から子どもたちを招待しました。

おれんじ、あか、みどり、くろ、あお、むらさきの6つに分かれたグループの出し物は、以下の通りです。

おれんじグループ【お芝居、手遊び】

おれんじグループ【お芝居、手遊び】

浮かない顔をした“真っ赤なお鼻のトナカイさん”を元気付けるため、客席の子どもたちと一緒に歌を歌ってダンスを踊ります。

学生たちの演技力、パフォーマンス力は、さすがと言ったところ!

最後はサンタクロースも駆けつけてくれました。

あかグループ【縁日】

紙魚釣りとペットボトルの的当て、まさにお祭りで見られる出店の光景が再現されていました。

よく見ると魚たちのイラスト、凄くリアルで上手に描かれていましたよ。

全て手作りなので、温かみもあって素敵でした。

みどりグループ【クリスマスリース工作】

リースの作り方は、学生たちが子どもたちに優しく丁寧に教えます。

できたリースは、教室に用意された大きなクリスマスツリーに貼り付けられました。

折り紙で作られていて、とっても可愛いです!

くろグループ【壁面でお絵かき】

壁に貼られた大きな白い紙に、自由に絵を描けるようになっていました。

服が汚れないように、ビニール袋で作ったエプロンを着せてあげるのも、グッドアイデア!

普段なかなかこんな大きなところに絵なんて描けないので、子どもたちは凄く楽しそうでした。

あおグループ【宝さがし】

ボールプールの中から動物たちの好きな食べ物を探して、見つけたら口の中に入れてあげます。

ボールプールを見た子どもたちは、大喜びでその中へ飛び込んでいきました!

どの動物が何を食べるのか考えながら探すので、勉強にもなりますね。

むらさきグループ【消防士になりきり(的当て)】

「クリスマスの街で、火事が起きました!」

カラービニールで作られた可愛い消防士の衣装を着たら、燃えている家にボールを上手く当てて火を消します。

ボールが入った箱も、消防車になっていてとってもキュートでした。

6つ全部回ったら、最後はサンタクロースからクリスマスプレゼントが贈られました。

6つ全部回ったら、最後はサンタクロースからクリスマスプレゼントが贈られました。

プレゼントも勿論、学生たちの手作りです!

空き瓶で作ったスノードームや、絵の描かれたお洒落な石鹸など、大人でも欲しくなる程凝っていました。

3回生になると実習が始まり、子どもたちと実際にふれあう機会が増えます。

3回生になると実習が始まり、子どもたちと実際にふれあう機会が増えます。

今回の経験と反省を生かして、来年からの勉強に繋げられるといいですね!

2回生の皆さん、本当にお疲れさまでした!!

投稿:島田瑞穂さん(初等芸術教育学科副手)