3月16、17日の2日間に渡り、映像学科卒業制作展(学外展)『DAIGEI FILM AWARD 2013』を大阪梅田HEP HALLにて開催致しました。

来年度より映像学科で特撮の授業が開始されるのにあたり、17日にはプログラムに“特撮コーナー”を設け、映像学科出身 GAINAXの赤井孝美さん、東映特撮研究所の小串遼太郎さんをゲストに迎え特別講義『ネギマン×ゴジラ~特撮映画の魅力を学ぶ~』を開催致しました。

トークショーの前には学生が制作した特撮作品に加え、鳥取県米子市を舞台にした赤井さん監督作品『ネギマン』を上映、ホールにも“ネギマン”が登場すると会場からは大きな拍手が起こりました。

トークショーではCG全盛期に特撮を行う意味や魅力などが熱く語られ、スクリーンにメイキングが流れると熱心にその映像を見入る来場者の姿が印象的でした。

投稿:映像学科

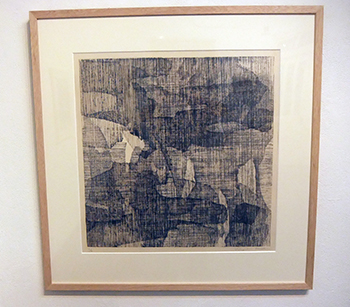

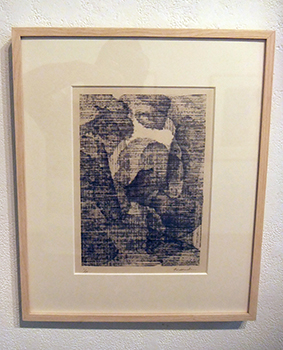

日時 2013年2月28日(木)?3月19日(火) 11時より19時まで

日時 2013年2月28日(木)?3月19日(火) 11時より19時まで

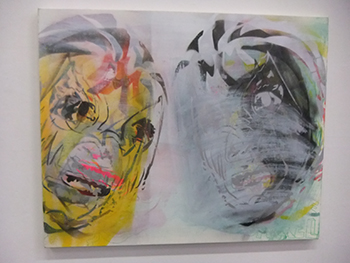

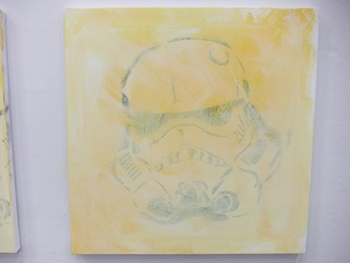

6月19日から24日までグループ展が行なわれ若狭倫一さん(芸術計画学科05卒/大阪教育大学大学院07修了)が参加されていました。

6月19日から24日までグループ展が行なわれ若狭倫一さん(芸術計画学科05卒/大阪教育大学大学院07修了)が参加されていました。