|

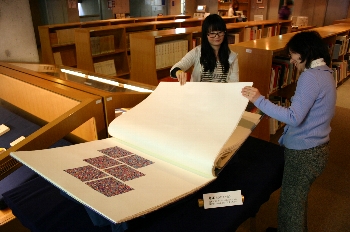

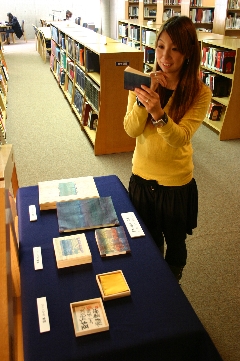

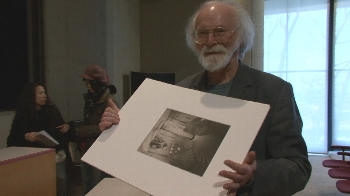

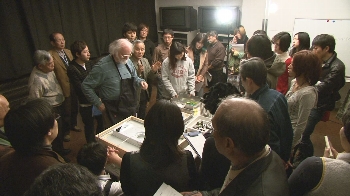

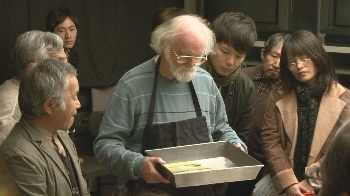

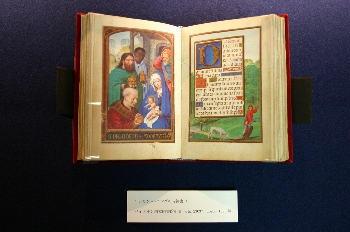

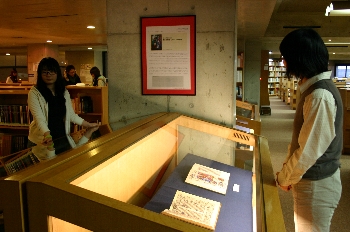

今回、ご紹介する福本繁樹 ブックアート 和綴じ「さいはひぼん(福本)」鬼本・彦本姫本・豆本の展示は、本学工芸学科の福本教授がろう染めや布象嵌をはめ込んだ和紙を和綴じ本にした、染織工芸の技が冴える独自のブックアートです。

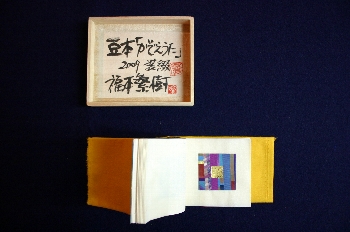

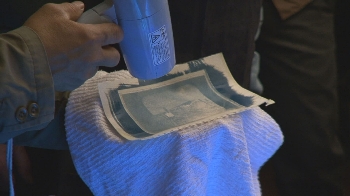

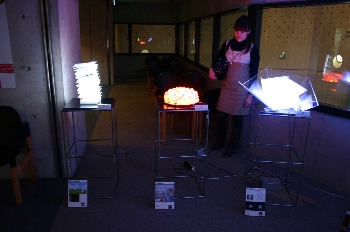

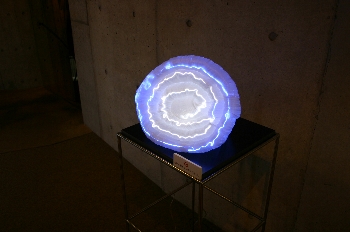

ここで、ブックアートについて。ブックアートとは本の形態をしたアートをいい、30年以上前にアメリカで始まりました。その後、じわじわと世界中で広がりを見せ、愛書家だけでなく、各国のアーティストが趣向を凝らした様々なブックーアートを発表し、ほんの少しのスペースで展示できることから日本でもアートを楽しむ人たちの間で、注目が集まっています。飛び出す絵本のような作品やマトリョーシカのように次々と本が出てくる作品など、その素材や形態は実に多種多様です。 知識や情報、物語の数々を刷り込まれて、日々、大量に出版される本。でも、私たち日本人の暮しには、美しい自然の中で丁寧に作りだしてきた美しい「もの」や「かたち」があります。展示された「さいはひぼん(福本)」のどれも、先生の染織に懸ける情熱と本を愛しむ気持ちがわかる、粋であそび心溢れた本になりました。 染めや織りといった手仕事だからこそ、作家の命が吹き込まれ、 観る人に「物語」が始まる予感を感じさせる「かぞえうた」。 思わず手にとってみたくなる豆本。豆はまめまめしい(よく働く人の意。)や、「忠実(まめ)」とも書いて真ごころやまじめを言い表しますが、たて8.7cm、よこ10.5cmの豆本を開くと、更に小さな(1.5cm四方の)布象嵌がきちんと納められていて、染めの繊細な美しさは勿論、「際(きわ)」にこだわったまじめさに感動します。 鬼本と豆本が大小対になり、次に中本、小本として彦本・姫本が創られました。彦は「日子」、姫は「日女」の意で、あたかも夫婦茶碗のような温もりを感じさせる作品。 福本先生の作品はブックアートの世界にとどまらず、日本的な趣や和の精神を具現化したものだということが、作品を観れば伝わってきます。ある人は、潔く裁断された四角四面の布に凛とした美しさを見、また、ある人は「氣」のタイトルがつけられた氣尽くしの布象嵌小品集に、日本の原風景をイメージするかも知れません。 慌しく日々を過ごす中、立ちどまって豆本を手にすると、小さいながらもその一所懸命さ、まじめさに「さいはひ」が宿るのかなと、ふと、そんな気がしました。

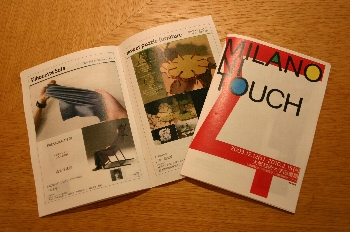

折りしも立春。芸大図書館に足を運んで、あらためて日本の美しい伝統にふれてみてはいかがでしょうか。もっともっと本の魅力を知ってもらい、アートを楽しんで頂ければと思います。いずれの方にも福がやって来ますようお祈りしつつ。 平成22年1月13日~2月13日 ≪ブックアート:和綴じ豆本「布象嵌」・鬼本「かぞえうた」≫(意匠学会第50回大会パネル発表作品)は、2008年度意匠学会作品賞を受賞しました。 |