|

いよいよもうすぐ夏休み!夏休みと言えば宿題…。小学校の頃には読書感想文を書かされた思い出が…。あらすじだけ読んで書いた、なんて人いませんか?

夏休み中も芸大の図書館は開館しています。涼しいところでゆっくりと本を読んでみるのはどうでしょう?

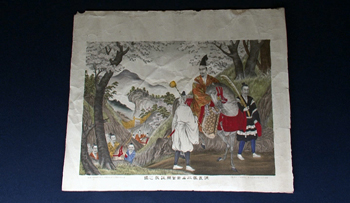

さて、大阪芸術大学図書館では、7/31(金)まで、4階展示コーナーで、大阪芸術大学図書館所蔵品展「版画の曙〜明治時代の版画〜」を開催しています。

日本では、江戸時代にはすでに読本の挿絵や、絵本、画譜も木版で出版され、木版画の技術が進むとともに表現が多様になってゆきました。特に浮世絵というジャンルで、木版の版画技術が多角的に進歩し、多色刷りの美しい浮世絵版画が制作され、世界に類をみない木版の版画芸術が確立されてゆきました。

明治時代になると、江戸時代の伝統的技術と表現法が用いられると共に、そこに西洋的表現が加味され、新しい木版画が創りだされました。 中でも、石版技法は、幕末頃には日本に入ってきていましたが、明治になって、政府関係や民間にもその技術が応用され、芸術表現にも用いられるようになりました。

また銅版画も、幕末の司馬江漢という西洋画法を学んだ画家によって始められました。明治時代になってイタリアの銅版画家のキヨッソーネが来日、銅版の技術が飛躍的発展を遂げ、その表現も多様になり、一人の作家が版画の全ての工程を行う創作版画も始まってゆきます。

木版・石版・銅版、それぞれの表現の特質の面白さを見ることのできる、今回の大阪芸術大学図書館所蔵品展、「版画の曙〜明治の版画〜」、みなさんも是非お越し下さい。

大阪芸術大学図書館所蔵品展

「版画の曙〜明治の版画〜」

2009年7月1日(水)〜31日(金)

図書館4階展示コーナー

|

カテゴリーアーカイブ: アートイベント(学内)

蝉の鳴き声が響くキャンパスに・・・

|

朝、芸大に来ると、もう割れんばかりにキャンパス内にセミの鳴き声が響いています。どこにいるのかと探してみたんですが、キャンパス内の木はみんな背が高いのでなかなか見つけることが出来ません。この夏休みの目標に「キャンパス内でセミの写真を撮る!!」を掲げて、学内の隅々まで歩き回ろうと思います!!

さて先日、14号館にて大阪芸術大学管弦楽団の『学内定期演奏会』が開催されました♪♪ F.メンデルスゾーンの交響曲第3番作品56『スコットランド』、J.シベリウスのカレリア組曲などが演奏されました♪♪  さらに、碇健雄さん(大学院2年)がクラリネットでソリストとして出演。W.A.モーツァルトの『クラリネットと管弦楽のための協奏曲』の演奏が披露されました。 そんなオーケストラと演奏した碇健雄さん(大学院2年)にお話を聞きました。

>>オーケストラをバックにした演奏は緊張しませんか?

「今回は、エネルギーがかなり要りましたね。演奏中は言葉では伝えられないので、音のニュアンスで伝えなければいけません」

>>大学院ではどんな勉強をするのですか?

「基本的に個人レッスンが多いけど、よく言われるのが“100回の練習より1回の本番”。本番を経験することで課題を見つけて、また練習しています。」

>>管弦打を専攻している院生が4人いるそうですが、ライバル意識はありますか? 「それがなんと偶然楽器がバラバラなので、そこまでライバル意識はありませんが、お互いに意識はしていると思います」

また、3号館ホールでは『Lunch Time Concert』が開催されました。 メンバーは大学院生と学部生の計6名。普段声楽の勉強をしていて、ミュージカル曲が好きなんだそうですが、学校ではクラシックがメインで、なかなかミュージカル曲は習えなくて発表する場もなかったそうです。そこで、自主企画のコンサートを開催して、ミュージカル曲を思いっきり歌おうと、このLunch Time Concertを企画しました。 >>お疲れ様でした!コンサートを終えてどうでしたか?

「自主企画のコンサートは難しいと改めて実感しました。連絡を取って練習日程を調整するのが大変でした。

>>クラシックとミュージカルとでは歌い方は違うんですか?

「声の出し方がやっぱり違います。クラシックのままで歌うとミュージカルの良さが出なくて…。クラシックは自分の声の良さをどれだけ綺麗に出せるかを求められますが、ミュージカルは楽しさとかまた違ったものが求められるので、その点も難しいです。」

>>ピアノも違いますか? >>ピアノも違いますか?「クラシックみたいに弾くとリズムが重くなってしまうので、なるべく軽く弾いたんですけど…、わかりましたか?(笑)実は、ピアノは中学3年生で友達に教えて貰って、1年ぐらい一人で勉強して、高校1年生の冬に習い始めて…」

えっ、そうなんですか?ワタシもピアノの勉強しようかな?

>>皆さんは普段の授業ってどんな内容なんですか?

「大学院は個人レッスンばかりというイメージがありますが、そうでもなくて自分が勉強したいことができることがいいです。」

「学部はとにかくオペラの授業が大変!アンサンブルとか合わせるのがなかなか…“来週までに”と言われると授業外で集まって必死に練習しています。授業は練習の場ではなくいわば発表会!授業で練習していてはいけないとよく言われます。」 今後は11月に学内でコンサートを予定していて、学園祭では「フィガロの結婚」のハイライト上映が予定されています。

芸大の近くを流れる石川で、よく楽器の練習をしている学生がいるそうです♪♪晴れた日に散歩に出掛けると、美しい音色が聞こえるかもしれませんよ!

|

キャンパスに流れるポピュラー音楽レコードの音色

7月1日(水)〜7月28日(火)まで大阪芸術大学芸術情報センター地下1階の地下展示室で『蓄音機とポピュラー音楽レコード 蓄音機で聴く世界のポピュラー音楽』が開催されています。 7月1日(水)〜7月28日(火)まで大阪芸術大学芸術情報センター地下1階の地下展示室で『蓄音機とポピュラー音楽レコード 蓄音機で聴く世界のポピュラー音楽』が開催されています。 蓄音機は、1877年にトーマス・アルバ・エジソンによって、声や音を記録し、再生する道具として発明されました。大阪芸術大学には1890年代から1950年代にかけてエジソン社、ビクター社、コロンビア社や日本製の、シリンダー式やディスク式の蓄音器などを約250点、また当時のレコードも多数所蔵しています。

19世紀の終わり頃、1877年にエジソンが円筒式蓄音機を発明し、1887年にベルリナーが円盤式蓄音機を発明します。 今まで生演奏でしか聴けなかった音楽が、蓄音機とレコードがあればいつでも、どこでも、好きなときに好きな音楽が聴ける、このことに注目したのはベルリナーでした。 彼が作り出したレコードは、音楽の在り方を変える大きな力となっていきます。劇場やミュージック・ホールに出かけなくても流行っている音楽を楽しむことができるようになっただけではなく、レコードのための音楽が作られるようになっていったのです。10インチレコードなら2〜3分、12インチレコードなら4〜5分収録することができ、作曲家達がこの長さの曲を作っていったのです。 そして、レコードによって、世界中の音楽をどこにいても聴くことができるようになり、様々な国、地域の音楽が影響し合い、融合して新しい音楽が生み出されていきました。また、世界中でヒットする曲も出てきます。

1911年にアーヴィング・バーリングの「アレクサンダーズ・ラグタイム・バンド」はレコードによって世界中に広まった最初の曲となりました。レコードによってポピュラー音楽が世界中に広がっていく時代がやってきたのです。 この展覧会では、蓄音機が世界中に普及しだした1910年頃からLPレコードが普及する1950年代までのアメリカを中心とした、ジャズやカントリーミュージック、ダンス音楽、映画やミュージカルの主題曲等々、世界のポピュラー音楽レコード320枚を出品して蓄音機で再生します。

リストを用意していますのでお好きな曲や演奏者、作曲家のレコードをリクエストしてください。当時の人々がどのような音楽を聴いていたのか、また、現在の音楽と共通する部分があるのかどうか、是非、自身の耳で聴いて確かめ、そして楽しんでください。

平成21年度大阪芸術大学所蔵品展 平成21年7月1日(水)〜7月28日(火) 投稿者:博物館 |

つなぐ・つなげる・つながる

昨日、織姫と彦星は無事に会うことができたのでしょうか??気になります・・・。 さて今日は大阪芸術大学ほたるまちキャンパスにやってきました!

ここでは、7月6日(月)から明日9日(木)まで、大阪芸術大学環境デザイン学科の作品展「円環(えんかん)」が開催されています!

この展覧会は、通信教育部の環境デザイン学科卒業生が中心となって企画、そこに芸術学部の学生たちも加わって今回の作品展が開催されたそうです。 「円環」というタイトルには、一つの作品を作ってそれで終わりではなく、そこからまた新たな作品へとつなげていきたい、学部と通信教育部がそれぞれ別々ではなく、つながっていきたい、先輩たちの作品を見て、1年生をはじめとした在学生が次の学年へとつなげていってほしい、円のように環状に、ずっとつながっていく、そんな意味が込められているそうです。

初日には、各作品の制作者が3分間でプレゼンテーションを行う時間もあり、先生方らとのディスカッションはまさに真剣勝負!熱いプレゼンが行われました! オープニングパーティーには演奏学科の学生たちによるサキソフォンアンサンブルも行われました。演奏学科は音で、環境デザイン学科は空間で人を感動させる!媒体は違っても目的は、いかに人の心を揺さぶるか!なのです!

作品には、フィールドワーク実習の成果がまとめられたパネル、公園や建築のデザイン模型などがあります。

エコ、エコロジーが重要なキーワードとなっている近頃、環境デザイン学科では、エコ社会のデザインをプロデュースし、ランドスケープを創り出す、そんな環境デザイナーの育成を目指しています! 授業では、地球環境を守る取り組みを形として表現するエコデザインをテーマに、フィールドワークを中心とした演習や実習が開講されています。 環境デザインって何? 是非、この展覧会にもお越しください!

大阪芸術大学 環境デザイン学科・通信教育部 作品展「円環」 会期:2009年7月6日(月)〜7月9日(木)

大阪芸術大学ほたるまちキャンパス内ギャラリー

10:00–17:00 入場無料

お問合せ:06-6450-1515(大阪芸術大学ほたるまちキャンパス事務室)

ほたるまちキャンパスへのアクセスはこちら>>> |

さすがに七夕オタクはいない!?

みなさん、短冊に願い事をいっぱい書いて、自分だけ願いを叶えてもらおうなんて考えていませんか? 7月7日は一年のうちのたった一日だけ、織姫と彦星が天の川を渡って会うことを許された特別な日。皆さんも、夜空を見上げて二人の再会を願いませんか? 今年の七夕はなんと『満月』!午後9時頃には南東の空に丸い月が明るく輝いているはず。そこから少し左、東の空を見上げるといくつか星が見えます。

その中でも特に明るい2つの星が『織姫星』と『彦星』です。少し北にあって高いところで輝いているのが『織姫星』、南東寄りに少し低いところにあるのが『彦星』です。2つの間には天の川が綺麗に流れているはずなんですが、街灯と月明かりで見ることはできないかもしれません。果たして今夜無事に二人は出会えるのでしょうか?

二人の再会よりも、あの二人の願いを欲張って書いてしまいました…。織姫さん、彦星さん、ごめんなさい!

ところで「七夕オタク」っているんでしょうかね?総合体育館ギャラリーは毎年恒例のいろんなヲタクたちの作品が集まった『ヲタク展’09』が8日(水)まで絶賛開催中です! 『ヲタク展』はついに今年で4年目。総合体育館ギャラリーの全フロアで総勢37名のオタクたちの作品が一堂に並んでいます!

今回の『ヲタク展』は『私立ヲタク学園』と題して、ギャラリーを4つのクラスに分けて、「自分は○○オタクだ」という生徒のメッセージが込められた作品を展示。 メンバーは全員4年生で構成されていて、『もう一つの卒業制作展』としてヲタク学園の生徒たちは意気込んでいます♪♪ この『ヲタク展』、実は意外に男性参加者よりも女性参加者が多いそうです!

最近ではマンガやアニメ・ゲームといった狭い意味のオタクだけでなく、健康オタクや料理オタク、スポーツオタクなど、オタクという文化が広がりを見せています。 今や誰もがオタク意識を持っていて、もはや男女問わず普通の日本人の姿になっています。

学園の生徒たちをまとめる生徒会長的な役割を担う林翔子さん(デザイン学科4年)にお話を伺いました。 「先輩方がこれまで代々開催してくれたおかげで、私たちも好きなように作品制作ができて、こうして観てもらえる機会ができました。学園ではいつも楽しく明るく、ヲタクと聞くと偏見の目で見られるけど、そういった見方を変えて楽しく見てもらいたいです」

音楽学科准教授であり、自称、私立ヲタク学園学長でもある市川衛先生にもお話を伺いました。 「『ヲタク展』は毎年開催しなければいけないというわけでなく、自然発生的に開催していけばいいと思っています。干渉せずにすべて学生自身に任せることで、卒業制作展ではできないことをここで爆発させて欲しいです。ヲタク学園の生徒たちは宝物です!」

「俺は○○に興味がある!」「私は○○が好き!」そう思っている人は、みんなこの学園の生徒です! 明日が最終日、でも皆さん、授業には遅れずに出席しないとダメですよ!! ヲタク展 『私立ヲタク学園』 |

コンサートが終わってすぐ、皆さんにお話を伺いました☆★

コンサートが終わってすぐ、皆さんにお話を伺いました☆★