|

みなさんこんにちは、ゲイブルです!!今日は図書館から投稿ブログを頂きました!! かつてスピルバーグの映画『E.T』で、少年とE.T.(イーティー)が互いの人差し指の先をつけて心を通わせるシーンに、多くの人が感動を覚えました。映画をご存知でない方のために説明しますが、主人公のE.Tはダークな色調のボディとS極とN極のように離れ目を持つ、リアルでグロテスクな風貌をした地球外生命体です。今人気のひこにゃんのような”ゆるカワイイ”キャラクターとはお世辞にも言えません。おまけに、地球人との会話ができないE.T。しかし、少年エリオットとの交流によって人間的な感情が表れ、ジェスチャーや簡単な身体の動きで人間とコミュニケーションができるようになっていきます。そしてついには、二人の間に固い絆が生まれたのでした。

写真でもおわかり頂けると思いますが、ロボットと聞けば、まず機能性が重視された業務用ロボットを思い浮かべる方が多いと思います。役立つけれど、どこか冷たい。無機質なイメージですよね。ともだちロボットには、そんなイメージを拭い去るような親和性があります。未知の扉を開ける時のドキドキ感やワクワクした気持ちが湧き、アートを生み出すエネルギーの素をくれた気がします。自分も人の気持ちを和ませるロボットや、快適な環境をつくるロボットを作ってみたいと意欲をかき立てられた人もいて、ロボット研究会の活動内容を紹介したパネルを熱心に見ていました。 開催初日から、学生たちの間で評判になり、日を追うごとに見に来る人が増えました。

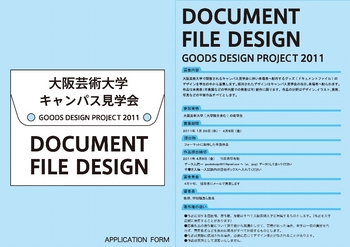

ロボットの技術者でなくても…未来をデザインする感性とコミュケーション力そして自由な発想があればできる!! ←ロボットと友達になっちゃってます! ロボットたちはそれぞれエピソードを持っています。一つ一つのエピソードに、学生のロボットデザインに懸ける熱い思いが込められ、こんな素敵なパンフレットになりました。 凍てつくような寒さにも動じない若きクリエーターたちの夢が、閲覧室いっぱいにあふれています。どうぞ皆さん、9つのエピソードを訪ねてみませんか。書架の近くで、のびのびと未来への夢を体現しているロボットに会いに来て下さい。 ロボット研究会のメンバーの一人、デザイン学科3回生の徳尾野 仁さんに研究会の今後の抱負を聞きました。 芸大グッズデザイン大募集!!!

メリークリスマス!!

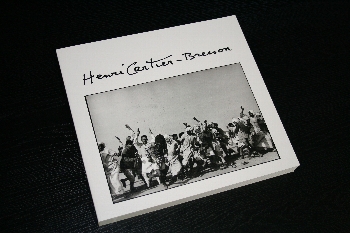

アンリ・カルティエ=ブレッソンのフランス パリ編

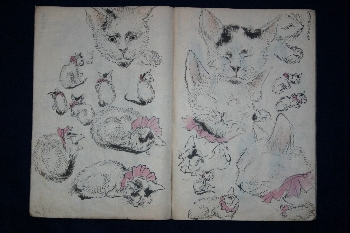

その目はとらえる 図書館所蔵品展「画家の眼差し ~写生帖」より

|

ダウンライトの柔らかな光に照らされて、和やかな表情を見せるロボット。フレンドリーなロボットたちが醸し出す空気は、集まった人を温かく包みます。そんな空気感が、頭も身体もリラックスさせるのでしょうか。課題や論文で煮詰まっていたのが、ふうっと和らいだ感じ。と言ってくれた学生がいました。

ダウンライトの柔らかな光に照らされて、和やかな表情を見せるロボット。フレンドリーなロボットたちが醸し出す空気は、集まった人を温かく包みます。そんな空気感が、頭も身体もリラックスさせるのでしょうか。課題や論文で煮詰まっていたのが、ふうっと和らいだ感じ。と言ってくれた学生がいました。

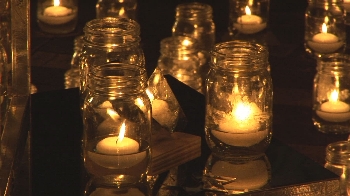

12月2日は茶屋町で、9日は西梅田で行われた100万人のキャンドルナイト。

12月2日は茶屋町で、9日は西梅田で行われた100万人のキャンドルナイト。

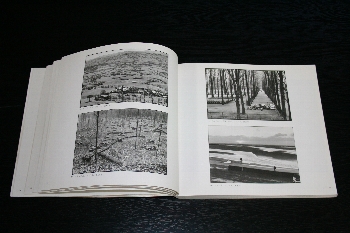

前期の展示にはなかった物々しい雰囲気の写真がたくさん・・・。それもそのはず。カルティエブレッソンが写真の仕事を始めた頃、ヨーロッパはまさに激動の時代だったのです。第2次世界大戦、パリもその大きな戦争のあおりを受けます。フランス軍兵士たちの様子を取材していたカルティエ=ブレッソンも、実はドイツ軍の捕虜となり、3年間も拘束されていたのです。何度も脱走を企て、3回目でやっと成功!捕まる前、身の危険を感じたカルティエ=ブレッソンは、なんと農家に自分のカメラを埋めて隠したんだとか!!脱走後、彼は一番にそのカメラを掘りおこしに向かったそうです。

前期の展示にはなかった物々しい雰囲気の写真がたくさん・・・。それもそのはず。カルティエブレッソンが写真の仕事を始めた頃、ヨーロッパはまさに激動の時代だったのです。第2次世界大戦、パリもその大きな戦争のあおりを受けます。フランス軍兵士たちの様子を取材していたカルティエ=ブレッソンも、実はドイツ軍の捕虜となり、3年間も拘束されていたのです。何度も脱走を企て、3回目でやっと成功!捕まる前、身の危険を感じたカルティエ=ブレッソンは、なんと農家に自分のカメラを埋めて隠したんだとか!!脱走後、彼は一番にそのカメラを掘りおこしに向かったそうです。

さらにこの後期の展示では、カルティエ=ブレッソンが初めて手にしたライカと同年代のライカモデルや、初めて出版した写真集なども展示されています。

さらにこの後期の展示では、カルティエ=ブレッソンが初めて手にしたライカと同年代のライカモデルや、初めて出版した写真集なども展示されています。