金剛山の麓、豊かな自然に恵まれた富田林市に、生涯を懸けてものづくりに打ち込む人々がいます。江戸時代から良質の竹に恵まれたこの地で作られた竹細工や簾を、100年以上経った今も脈々とその伝統技術を受け継ぎ、作り続けている職人たち。

その手仕事のひたむきさ、優しさ、繊細さを写真に焼き付けようと、半年以上もの時間をかけて追い続けた杉山寛高さん。

本学の写真学科で写真を学びながら、学外で様々なイベントや現代アートの作品を撮影したり、富田林市の広報でも写真を担当したりと、多方面で活動しています。その内容は芸大のブログ等で取り上げられ、デザインや美術の分野で作品を発表する学生たちにコラボを希望される、人気の学生カメラマンです。

また、東日本の大震災ではこの未曾有の被災状況を次代の若者に伝えるため、ひとり夜行バスで駆けつけ、しゃにむに記録写真を撮っていた仕事人でもあります。

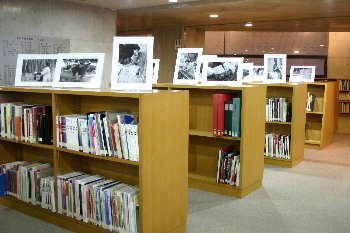

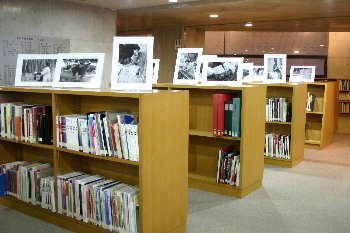

今回、本学図書館がご紹介する写真展「Works×Photo」は、杉山さんが、半世紀にわたって簾作りひと筋に生きてきた職人の仕事を写真に撮り、作品にしたものです。

今回、本学図書館がご紹介する写真展「Works×Photo」は、杉山さんが、半世紀にわたって簾作りひと筋に生きてきた職人の仕事を写真に撮り、作品にしたものです。

本物にこだわる彼は、職人たちの生活や仕事にふれてみて、そのまっすぐな生き方をカメラにとらえました。シャッターを切るときは一瞬ですが、その前にたっぷりと時間をかけて被写体と向き合ったところに、杉山さんのカメラマン魂が窺えます。

本物にこだわる彼は、職人たちの生活や仕事にふれてみて、そのまっすぐな生き方をカメラにとらえました。シャッターを切るときは一瞬ですが、その前にたっぷりと時間をかけて被写体と向き合ったところに、杉山さんのカメラマン魂が窺えます。

簾作りの丹念な工程を目にして職人たちの矜持を感じ取った彼が、こころを込めて撮った渾身の作品。館内の書架に展示された一枚、一枚の写真から、プロを目指す杉山さんの強い意志が伝わるのでしょうか、作品はもとより、撮影した杉山さんに、見に来られた人たちの関心が集まっていました。

簾作りの丹念な工程を目にして職人たちの矜持を感じ取った彼が、こころを込めて撮った渾身の作品。館内の書架に展示された一枚、一枚の写真から、プロを目指す杉山さんの強い意志が伝わるのでしょうか、作品はもとより、撮影した杉山さんに、見に来られた人たちの関心が集まっていました。

優れた伝統技術もさることながら、ものづくりに込められた職人のひたむきな情熱と、それをこころから撮りたいと思った杉山さんのストレートな気持ちが響きあって、4階の閲覧室のコーナーは時間が止まったような、ものを愛おしむ優しい空気が漂っています。

優れた伝統技術もさることながら、ものづくりに込められた職人のひたむきな情熱と、それをこころから撮りたいと思った杉山さんのストレートな気持ちが響きあって、4階の閲覧室のコーナーは時間が止まったような、ものを愛おしむ優しい空気が漂っています。

展示された11枚の写真は簾が出来上がっていく工程を写しています。写真を追ううちに、簾を通して差し込んでくる柔らかな陽の光がイメージされて、懐かしさがふっと込み上げてきました。

展示された11枚の写真は簾が出来上がっていく工程を写しています。写真を追ううちに、簾を通して差し込んでくる柔らかな陽の光がイメージされて、懐かしさがふっと込み上げてきました。

写真では伝えきれない。それでも、写真で伝えたい。

写真では伝えきれない。それでも、写真で伝えたい。

歴史や匂い、感情や宇宙との一体感などが写真でどこまで伝えられるのか、すべてを伝えることは限りなく難しいこと…。

それでも、写真を見てくれた人がこころの真っ芯で受け止めてくれるような写真を撮りたい、と志す杉山さんのメッセージです。

―「いいモノを作るには、まず「想う」事が重要です。モノと真摯に向き合い、理解し、ここに「技術」が合わさる事でモノは形づくられるのだと思います。この過程を、一言で語ることはできませんが、少しでも私の写真を通して伝えることが出来れば幸いです。」―

杉山寛高 写真学科3回生

(撮影:上田悠暉 写真学科3回生)

簾作りに懸ける職人と、こころに残る写真を追求する杉山さん。両者の仕事へのひたむきさが伝わる写真をぜひ一度ご覧ください。ゆったりとした時間とともに、自分の進む道が見えてくるかも知れません。

※ ここにご紹介した写真は、今年2月に富田林市寺内町で開催された「春ふわり寺内町 ― 歴史とアートであったまろ ―」

(大阪金剛簾プロジェクト)のすだれ製作体験の会場で、「大阪金剛簾」製作の風景写真として展示されたものです。

現在、大阪芸術大学図書館4階閲覧室で展示中

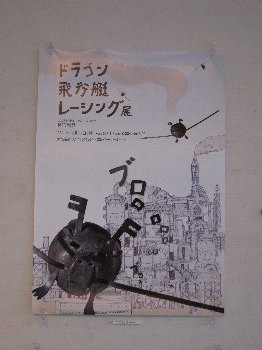

今回、金属工芸コース3回生の長谷川組18名と、グラフィック・ビジュアル・情報コース田村組24名のコラボにより、今年も実現した展示会は、2011年10月17日から22日の5日間10号館一階エレベーターホールにより行われました。

今回、金属工芸コース3回生の長谷川組18名と、グラフィック・ビジュアル・情報コース田村組24名のコラボにより、今年も実現した展示会は、2011年10月17日から22日の5日間10号館一階エレベーターホールにより行われました。

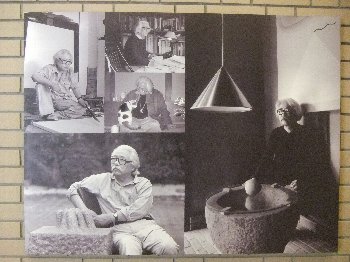

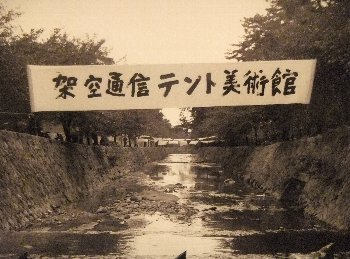

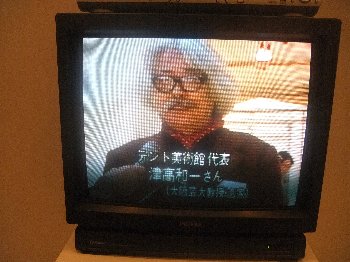

元美術学科教授、津高和一先生の「社会と芸術を繋ぐ」試みとして行われてきた架空通信テント展の資料や作品の展示が、 10月8日(土)から11月27日(日)まで行なわれています。

元美術学科教授、津高和一先生の「社会と芸術を繋ぐ」試みとして行われてきた架空通信テント展の資料や作品の展示が、 10月8日(土)から11月27日(日)まで行なわれています。  架空通信テント展とは、阪急甲陽線の苦楽園口駅すぐそばの公園の河川敷に、全長90mにおよぶ長大なテントを設営しそこを展覧会場として始まったのがこの野外展覧会です。1980年から5年間続けられ、筆者も何度か参加させていただきました。

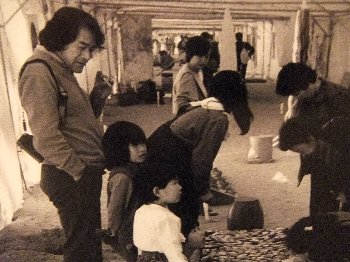

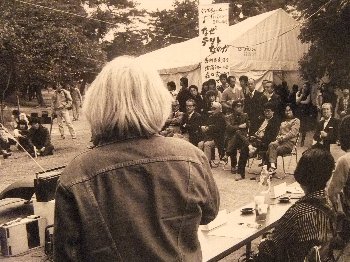

架空通信テント展とは、阪急甲陽線の苦楽園口駅すぐそばの公園の河川敷に、全長90mにおよぶ長大なテントを設営しそこを展覧会場として始まったのがこの野外展覧会です。1980年から5年間続けられ、筆者も何度か参加させていただきました。 巨大なテントの中、テント側面の骨組みに平面作品を展示したり、地面には直接立体作品を置くなどの展示が行なわれていました。建築内の展示場とは異なって、テント生地を通過した肌色に似た柔らかい光が作品を包むなどし、作品は今までとは少し異なった見え方をしていたのを覚えています。テントそのものを作品としたものには、テントから飛び出した三角形の彫刻、テントをロープで縛った作品(テントを贈り物として見立てていると感じられる作品)などが出現していました。

巨大なテントの中、テント側面の骨組みに平面作品を展示したり、地面には直接立体作品を置くなどの展示が行なわれていました。建築内の展示場とは異なって、テント生地を通過した肌色に似た柔らかい光が作品を包むなどし、作品は今までとは少し異なった見え方をしていたのを覚えています。テントそのものを作品としたものには、テントから飛び出した三角形の彫刻、テントをロープで縛った作品(テントを贈り物として見立てていると感じられる作品)などが出現していました。 展覧会期間には、ワークショップなども登場し、元写真学科教授の井上青龍先生なども活躍されていました。

展覧会期間には、ワークショップなども登場し、元写真学科教授の井上青龍先生なども活躍されていました。 このような一時的に出現したサーカス的非日常空間では、多くの子ども達や親子連れで終日賑わっていました。現代アートと云われる一見難解そうで敷居の高そうなものを専門領域ということに閉じ込めないで、いかに多くの人たちとの開かれた共有体験にしていくかがこの企画の重要なところであると思います。

このような一時的に出現したサーカス的非日常空間では、多くの子ども達や親子連れで終日賑わっていました。現代アートと云われる一見難解そうで敷居の高そうなものを専門領域ということに閉じ込めないで、いかに多くの人たちとの開かれた共有体験にしていくかがこの企画の重要なところであると思います。 何よりも社会的場所に、アートの開かれた場を作っていくことの楽しみを、多くの人と共有できた事が良かったのではないかと思っています。是非、学生の皆さんもこの展覧会に足を運んでいただき、30年前の大芸生のエネルギーに触れていただけたらと思います。

何よりも社会的場所に、アートの開かれた場を作っていくことの楽しみを、多くの人と共有できた事が良かったのではないかと思っています。是非、学生の皆さんもこの展覧会に足を運んでいただき、30年前の大芸生のエネルギーに触れていただけたらと思います。

山田聡さんの映像作品の一つは、一つのモニター画面を4分割しそれぞれが同一のイメージを異なる時間で流し続けるものです。映像素材は川の表面が撮影されており、それを左右からの流れを上下での流れに変換して上映していました。モニターは、観者の視線の高さではなく床に直接置いてあり、見下ろす状態で作品を体験するか座ってほぼ水平に観賞するようになっています。映像を見る行為に、自らの体が関っていることを感じざるを得ませんでした。モニターには、明るい光と暗部のヌラリとしたイメージが奇妙な運動を続けることで、現実とは異なる不思議な視覚体験をすることができました。

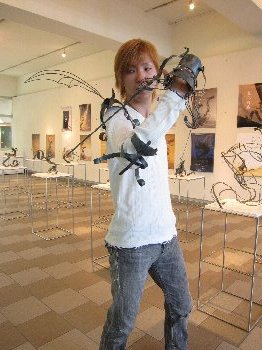

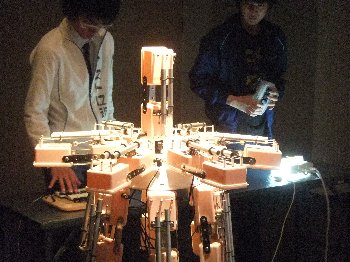

山田聡さんの映像作品の一つは、一つのモニター画面を4分割しそれぞれが同一のイメージを異なる時間で流し続けるものです。映像素材は川の表面が撮影されており、それを左右からの流れを上下での流れに変換して上映していました。モニターは、観者の視線の高さではなく床に直接置いてあり、見下ろす状態で作品を体験するか座ってほぼ水平に観賞するようになっています。映像を見る行為に、自らの体が関っていることを感じざるを得ませんでした。モニターには、明るい光と暗部のヌラリとしたイメージが奇妙な運動を続けることで、現実とは異なる不思議な視覚体験をすることができました。 アストロ温泉さんの作品は、楽器など道具への純粋性合理性の探求ではなく、それのフロク的拡張を魅力としているようです。道具形態へのフェティズム的快楽になりきれない、あるいは、不条理さすら感じ笑えてしまう作品であったと思います。自動書記的道具はシュールレアリスムの自動筆記やオートマティスムを連想させますが、それらのおどろおどろしい神秘性より可愛らしさに親しみやすさを覚えてしまいます。この機械の目的がただただ円を描くという、アーティストには描く為の訓練に見えるものが、この機械の機能は、誰の為にも役に立たない作業を行なうことであり、純粋芸術を皮肉っているようにもみえます。

アストロ温泉さんの作品は、楽器など道具への純粋性合理性の探求ではなく、それのフロク的拡張を魅力としているようです。道具形態へのフェティズム的快楽になりきれない、あるいは、不条理さすら感じ笑えてしまう作品であったと思います。自動書記的道具はシュールレアリスムの自動筆記やオートマティスムを連想させますが、それらのおどろおどろしい神秘性より可愛らしさに親しみやすさを覚えてしまいます。この機械の目的がただただ円を描くという、アーティストには描く為の訓練に見えるものが、この機械の機能は、誰の為にも役に立たない作業を行なうことであり、純粋芸術を皮肉っているようにもみえます。 今回の自由研究発表会と云うタイトルから、彼らが小学生の頃子、夏休みの自由工作が不十分なまま提出したことを後悔し、卒業後その宿題を求められなくても、勝手に世の中に発表している2人の子供達(アーティスト)を見たようでした。

今回の自由研究発表会と云うタイトルから、彼らが小学生の頃子、夏休みの自由工作が不十分なまま提出したことを後悔し、卒業後その宿題を求められなくても、勝手に世の中に発表している2人の子供達(アーティスト)を見たようでした。 アストロ温泉さんの作品で演奏中の鈴木さんと山田さんです。

アストロ温泉さんの作品で演奏中の鈴木さんと山田さんです。

安立商店街には一寸法師のゆかりの街というフラッグがたくさん飾られていますが、そのキャラクター“あんりゅーくん”を考案したのがキャラクター造形学科一期生の山瀬鷹衡さんです。

安立商店街には一寸法師のゆかりの街というフラッグがたくさん飾られていますが、そのキャラクター“あんりゅーくん”を考案したのがキャラクター造形学科一期生の山瀬鷹衡さんです。 ※キャラクター造形学科からのお知らせ

※キャラクター造形学科からのお知らせ 今回、本学図書館がご紹介する写真展「Works×Photo」は、杉山さんが、半世紀にわたって簾作りひと筋に生きてきた職人の仕事を写真に撮り、作品にしたものです。

今回、本学図書館がご紹介する写真展「Works×Photo」は、杉山さんが、半世紀にわたって簾作りひと筋に生きてきた職人の仕事を写真に撮り、作品にしたものです。 本物にこだわる彼は、職人たちの生活や仕事にふれてみて、そのまっすぐな生き方をカメラにとらえました。シャッターを切るときは一瞬ですが、その前にたっぷりと時間をかけて被写体と向き合ったところに、杉山さんのカメラマン魂が窺えます。

本物にこだわる彼は、職人たちの生活や仕事にふれてみて、そのまっすぐな生き方をカメラにとらえました。シャッターを切るときは一瞬ですが、その前にたっぷりと時間をかけて被写体と向き合ったところに、杉山さんのカメラマン魂が窺えます。 簾作りの丹念な工程を目にして職人たちの矜持を感じ取った彼が、こころを込めて撮った渾身の作品。館内の書架に展示された一枚、一枚の写真から、プロを目指す杉山さんの強い意志が伝わるのでしょうか、作品はもとより、撮影した杉山さんに、見に来られた人たちの関心が集まっていました。

簾作りの丹念な工程を目にして職人たちの矜持を感じ取った彼が、こころを込めて撮った渾身の作品。館内の書架に展示された一枚、一枚の写真から、プロを目指す杉山さんの強い意志が伝わるのでしょうか、作品はもとより、撮影した杉山さんに、見に来られた人たちの関心が集まっていました。 優れた伝統技術もさることながら、ものづくりに込められた職人のひたむきな情熱と、それをこころから撮りたいと思った杉山さんのストレートな気持ちが響きあって、4階の閲覧室のコーナーは時間が止まったような、ものを愛おしむ優しい空気が漂っています。

優れた伝統技術もさることながら、ものづくりに込められた職人のひたむきな情熱と、それをこころから撮りたいと思った杉山さんのストレートな気持ちが響きあって、4階の閲覧室のコーナーは時間が止まったような、ものを愛おしむ優しい空気が漂っています。 展示された11枚の写真は簾が出来上がっていく工程を写しています。写真を追ううちに、簾を通して差し込んでくる柔らかな陽の光がイメージされて、懐かしさがふっと込み上げてきました。

展示された11枚の写真は簾が出来上がっていく工程を写しています。写真を追ううちに、簾を通して差し込んでくる柔らかな陽の光がイメージされて、懐かしさがふっと込み上げてきました。 写真では伝えきれない。それでも、写真で伝えたい。

写真では伝えきれない。それでも、写真で伝えたい。