8月28日の記事で紹介されたグループ点のパート2が開催されているのでお知らせします。今回も芸術計画学科の卒業生が中心となって行います。2011年9月10(土)から9月25日(日)まで、会場は同じ大阪市阿倍野区にある「ギャラリー流流」です。参加者は上瀬留衣、冨田範子、中橋健、西村卓也、ふじもとひとみ(にょっきs)、横地香樹(にょっきS)、大橋勝の7名です。この展覧会は「再」という語/文字から、各自が自由に連想したり解釈した表現を持ち寄るものです。

上瀬留衣(芸術計画学科卒)の作品は、展示棚を舞台に見立て、オブジェを舞台装置のように配置したインスタレーションです。Part1で用いたガラスの器に前回同様赤い液体が入っており、そこに手足をもがれた人形が浸っています。人形の首はパールのネックレスに吊られており、頭は白い花になっています。これは彼女が以前に行ったリヴィング・スカルプチャーをモデル化し、オブジェで展開したもののようです。※2010年11月9日のブログ記事を参照して下さい。

上瀬留衣(芸術計画学科卒)の作品は、展示棚を舞台に見立て、オブジェを舞台装置のように配置したインスタレーションです。Part1で用いたガラスの器に前回同様赤い液体が入っており、そこに手足をもがれた人形が浸っています。人形の首はパールのネックレスに吊られており、頭は白い花になっています。これは彼女が以前に行ったリヴィング・スカルプチャーをモデル化し、オブジェで展開したもののようです。※2010年11月9日のブログ記事を参照して下さい。

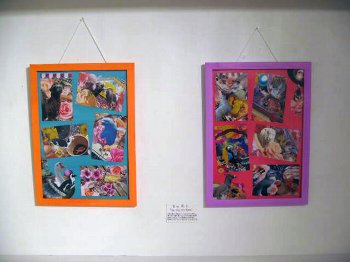

冨田範子の作品は、フォトコラージュ2点組です。自分で撮影した様々な動物が、お花やポップな静物などであふれるカラフルな世界に棲んでいる楽しいイメージの作品です。

冨田範子の作品は、フォトコラージュ2点組です。自分で撮影した様々な動物が、お花やポップな静物などであふれるカラフルな世界に棲んでいる楽しいイメージの作品です。

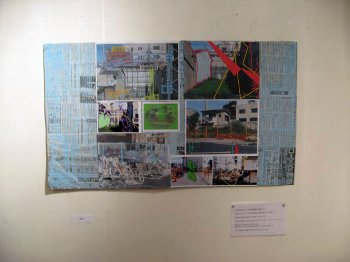

中橋健(芸術計画学科卒)の作品もフォトコラージュです。再開発が計画されている阪急淡路駅周辺の風景写真にペイントを施し、着色された新聞紙を台紙にして構成しています。変わりゆく風景に対する感情が表現されています。

中橋健(芸術計画学科卒)の作品もフォトコラージュです。再開発が計画されている阪急淡路駅周辺の風景写真にペイントを施し、着色された新聞紙を台紙にして構成しています。変わりゆく風景に対する感情が表現されています。

中橋さんは今回、1992年に卒業して以来の作品制作になるそうです。現在は大阪市北区中津でカフェ&ギャラリー「空夢箱」を経営されています。

西村卓也(芸術計画学科卒)はビデオ作品を出品しています。髪の毛のクローズアップをコマ撮りしたアニメーションをベースに、デジタル処理による着色と変形が施されています。5分の短編映像をDVDの繰り返し再生で、ブラウン管TVで表示しています。

西村卓也(芸術計画学科卒)はビデオ作品を出品しています。髪の毛のクローズアップをコマ撮りしたアニメーションをベースに、デジタル処理による着色と変形が施されています。5分の短編映像をDVDの繰り返し再生で、ブラウン管TVで表示しています。

西村さんは「ギャラリー流流」の運営を行なっており、本展の企画者でもあります。

ふじもとひとみ(文芸学科卒)の作品は友情と恋愛に関する考察を数式化したものです。作者の独特の恋愛観が表されているようです。額縁にはパンケーキにクリームを塗るように白い絵の具が盛られており、なぜか針治療用の針が無数に打たれています。

ふじもとひとみ(文芸学科卒)の作品は友情と恋愛に関する考察を数式化したものです。作者の独特の恋愛観が表されているようです。額縁にはパンケーキにクリームを塗るように白い絵の具が盛られており、なぜか針治療用の針が無数に打たれています。

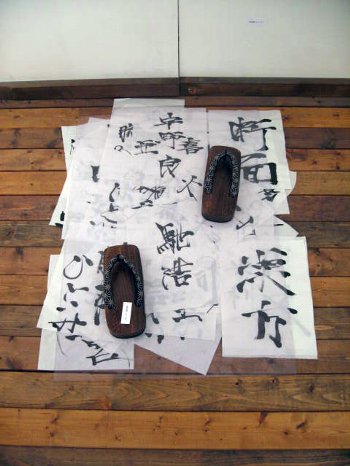

横地香樹の作品は床に重なりながら敷かれた書と、それを踏むように置かれた下駄の組み合わせです。書は「断面」「漢方」などの語や、「宇野亜喜良」「馳浩」等の個人名などで、それらを踏みしめる/踏み越えていくという意思が表明されているように感じます。

横地香樹の作品は床に重なりながら敷かれた書と、それを踏むように置かれた下駄の組み合わせです。書は「断面」「漢方」などの語や、「宇野亜喜良」「馳浩」等の個人名などで、それらを踏みしめる/踏み越えていくという意思が表明されているように感じます。

大橋勝(映像学科教員)の作品は、写真とコピー印刷を組み合わせたコラージュ2点です。イメージと物との関係を扱っています。

大橋勝(映像学科教員)の作品は、写真とコピー印刷を組み合わせたコラージュ2点です。イメージと物との関係を扱っています。

会場風景

会場風景

最終日(9月25日)午後5時よりクロージング・パーティを行います。会費¥500 (1dronk+お菓子)

展覧会名:「再」展会場:ギャラリー流流会期:2011年9月10日(土)から9月25日(日) 午前11時より午後7時まで 水曜日休廊

大阪市阿倍野区丸山通1-2-2

電話:06-6656-8184地下鉄谷町線あべの駅より徒歩8分地下鉄御堂筋線/JR天王寺駅、近鉄あべの橋駅より徒歩13分

ギャラリーHP http://ru-pe.com

スタッフブログ http://nikkiruru.exblog.jp

アクセス http://ru-pe.com/www/pages/g-ac.htm

投稿:大橋勝先生(映像学科)

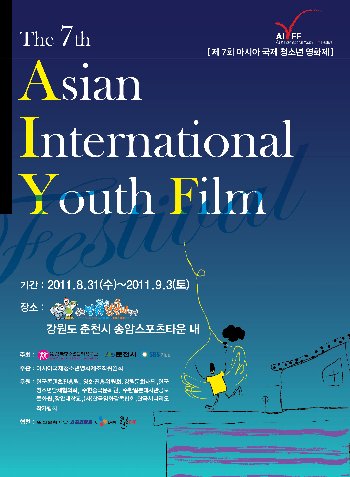

大阪芸術大学からは、在校生、卒業生の計6作品が選出され

大阪芸術大学からは、在校生、卒業生の計6作品が選出され その結果

その結果 日・中・韓の全参加者と審査員

日・中・韓の全参加者と審査員

しかし、小学校の教育課程において、「え」から「絵画」の習得としてそれが社会性を帯びてきた時、多くの子供達は描くことは学習するものとし、そしてめんどくさいものと捉え興味を失うことになるようです。

しかし、小学校の教育課程において、「え」から「絵画」の習得としてそれが社会性を帯びてきた時、多くの子供達は描くことは学習するものとし、そしてめんどくさいものと捉え興味を失うことになるようです。 アーティストの絵画は、芸術の歴史で構築された約束事など社会性を作品に持ち込み継続しながら、その社会性の継続のどれかをひっくり返し、同時代の新たな絵画の魅力を生み出そうとしています。そのようなことにおいて、アーティストの絵画と子供の絵を同一することはできません。

アーティストの絵画は、芸術の歴史で構築された約束事など社会性を作品に持ち込み継続しながら、その社会性の継続のどれかをひっくり返し、同時代の新たな絵画の魅力を生み出そうとしています。そのようなことにおいて、アーティストの絵画と子供の絵を同一することはできません。 くじら展の展示方法では何が見えてくるかを考えてみました。子供の絵は一見奔放に見えますが、発達過程に見られる要素とその子供の資質が混在し制作されています。出品されているアーティストの作品も、対象を詳細に描写しているような作品ではなく、 現代絵画、特に子供の「え」からインスピレーションを受け、構築していった作品や抽象形態の作品に思えます。

くじら展の展示方法では何が見えてくるかを考えてみました。子供の絵は一見奔放に見えますが、発達過程に見られる要素とその子供の資質が混在し制作されています。出品されているアーティストの作品も、対象を詳細に描写しているような作品ではなく、 現代絵画、特に子供の「え」からインスピレーションを受け、構築していった作品や抽象形態の作品に思えます。 一見、子供でも描けるようなアーティストの作品と実際の子供の絵の対峙により、同じ絵と云われるものでも大きく異なるところと近似しているところがよく見え、また子供がアーティストの作品を観賞できる良い機会でもあり、興味深い展覧会であったと思います。

一見、子供でも描けるようなアーティストの作品と実際の子供の絵の対峙により、同じ絵と云われるものでも大きく異なるところと近似しているところがよく見え、また子供がアーティストの作品を観賞できる良い機会でもあり、興味深い展覧会であったと思います。

この展覧会を企画運営するにあたり、子供達に様々なお話をしてもらいました。その中で子供達が一番関心を抱いたイメージがくじらであったそうです。そこから、今林さんと参加アーティストでもある車サエ(短期大学部デザイン美術学科専攻科01修了)さんとで、展示会場いっぱいになる竹で骨組みを作りその上に紙を貼ったクジラの造形物を制作しました。

この展覧会を企画運営するにあたり、子供達に様々なお話をしてもらいました。その中で子供達が一番関心を抱いたイメージがくじらであったそうです。そこから、今林さんと参加アーティストでもある車サエ(短期大学部デザイン美術学科専攻科01修了)さんとで、展示会場いっぱいになる竹で骨組みを作りその上に紙を貼ったクジラの造形物を制作しました。 その白い巨大なくじらの表面に、子供達が自由に絵を描いたり着色をしたり自分の手形を残したりと、思い思いにくじら全体のイメージを制作していったそうです。

その白い巨大なくじらの表面に、子供達が自由に絵を描いたり着色をしたり自分の手形を残したりと、思い思いにくじら全体のイメージを制作していったそうです。 くじらの造形物は口に見える所から中を覗けるように制作してあり、体の中央辺りにあるまつ毛がついた目(ミラーボールのようなもので制作)に、ライトを仕込むことでくじらの体内に光の異空間が生まれるよう制作されており、子供にも好評でした。

くじらの造形物は口に見える所から中を覗けるように制作してあり、体の中央辺りにあるまつ毛がついた目(ミラーボールのようなもので制作)に、ライトを仕込むことでくじらの体内に光の異空間が生まれるよう制作されており、子供にも好評でした。 壁には児童一人一人の作品が展示されています。また活躍するアーティストの作品も同じ会場内で一緒に展示してありました。今回の展覧会の特徴は、芸術教育を受けた人と発育経験で生まれてくる絵が同一に展示されていることです。このような企画は、近年興味深い企画として研究制作されています。

壁には児童一人一人の作品が展示されています。また活躍するアーティストの作品も同じ会場内で一緒に展示してありました。今回の展覧会の特徴は、芸術教育を受けた人と発育経験で生まれてくる絵が同一に展示されていることです。このような企画は、近年興味深い企画として研究制作されています。

8月30日(火)午前10時から東大阪市の大阪府立中央図書館において、

8月30日(火)午前10時から東大阪市の大阪府立中央図書館において、 応募総数340作品の中から最優秀1点、優秀3点、佳作4点の8作品が選出され、

応募総数340作品の中から最優秀1点、優秀3点、佳作4点の8作品が選出され、 人と人が支え合うことの温かさを表現するのがとても難しかったので、

人と人が支え合うことの温かさを表現するのがとても難しかったので、