―「沖縄シリーズ」は、1995年戦後50年をむかえるにあたって、徳島県立近代美術館で開催された5周年企画「50年後―彼らは何を表現するのか」に、日本が体験した太平洋戦争を振り返るため制作された作品シリーズである。これら写真を使用した展示作品は、現代の沖縄を取材している。戦後70年の節目である2015年を覚える為にも70点で構成している。過去からの遺跡や現在の営みの風景である。-福田新之助(会場内に展示された文章)

今年、戦後70年の節目になるため「戦争と美術」をテーマとした展覧会が各地で行われている。美術史的にも戦争に関連する作品はタブーとされてきたようだが、近年は積極的に検証する動きが現われてきた。

福田氏は戦後生まれで当然直接の戦争体験があるわけではない。その戦後生まれのアーティストが戦争とどのように関わり何を表現できるのか。

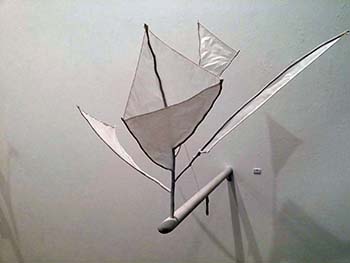

ギャラリー空間全体に漂う死のイメージ。展示されたものはすべて焦土化した物体のように見える。壁に展示されたウエディングドレス、その両脇に社がおかれている。それ以外に鶴の折り紙、書物、バケツ、草藁や絵画化された国旗など日常的なものが無関係に配置されている。

壁には沖縄で撮影された写真も同じように汚れた遠い記憶のように制作されている。全体を構成する一つ一つのものは幸福や崇高、知や救済という概念と関連が深い。しかし色彩の排除により、それが一様に絶望と変化する様子を鑑賞者は体験する。

すべてが焦土と化した風景のように思えたが、表面に現れている物質はもこもことした土に見える。それにより焦土化した場所からの再生の世界を見ることができると感じた。「焼き畑に見る生命の回帰」のエネルギーが、焦土化した風景と重なり合う。

報告 教養課程講師 加藤隆明 協力 芸術計画学科合同研究室