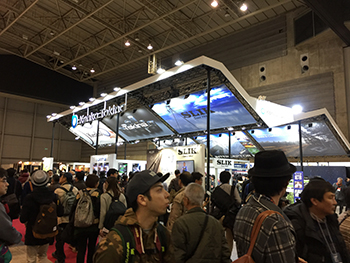

2月27日のパシフィコ横浜で開催されていました「カメラと写真映像のワールドプレミアムショー[シーピープラス]」に於いて産学連携で制作しました作品のプレゼンテーションが行われました。

CP+での様子をご報告いたします。

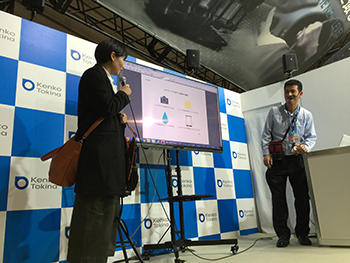

当日は12時過ぎに会場に到着し下打ち合わせ。

写真学科からは織作峰子学科長ほか2名の男子学生が参加。

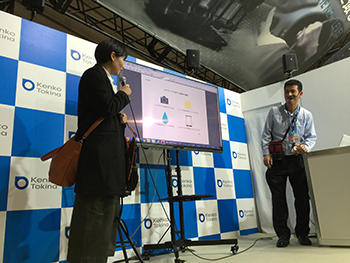

13時より会場内のステージで発表会が始まりました。

まず、織作先生がプロジェクトの概要を説明。

写真学科学生が作成した、今回サンプルとなったバッグのプロモーションビデオを放映。

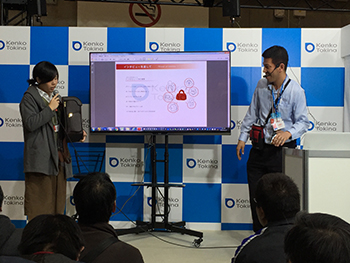

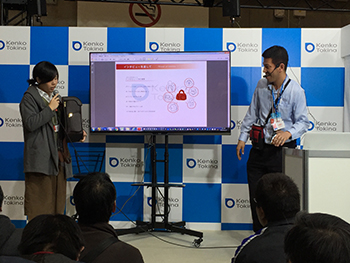

その後、デザイン学科森 和弘先生が紹介され、デザイン学科の秦絵理子さん、岩井裕香さん、中野佑紀さんの3名の学生が一人ずつステージで作品の紹介をしました。

会場は盛況で、展示の作品に興味をもっている人が多かったようです。

学生たちのコメントは下記の通りです。

秦 絵理子(グラフィックデザインコース3回生)

一度も経験したことがないカメラバッグのデザインと言うことで、全くなにもわからない状態の中、森先生の指導のもと、市場調査から始め、プロダクトデザインを考えていきました。

そこから一番始めのサンプルが出来上がってきた時は、とても嬉しかったことを覚えています。

今回の産学連携の授業で実際の商品化を前提として、デザインプロセスを学べたことは自分にとって大きな経験になりました。

今後も様々なことを経験し、学び続けていきたいです。

岩井裕香(ビジュアルアーツコース3回生)

今回の取り組みは産学連携のプロジェクトということで、これまでの実習とは違った緊張感がありました。

カメラバックという、今までに経験のないプロダクトデザインの分野での挑戦で、苦戦することも多かったですが、自分のアイデアが形になっていく過程を見て感じることができ、実際の製品になるまで見届けることができて、デザインや物作りの現場の楽しさを濃密に自分自身で経験することが出来ました。

沢山の発見と充実感と達成感のあるプロジェクトでした。

中野佑紀(情報デザインコース3回生)

学生ならではの発想と、企業ならではの実行力が発揮された、まさしくな産学連携ができたのではないかと感じました。

物をデザインするというのは、どんなに小さな商品であれ、一つだけであれ、”プロジェクトは思うより大きなものである”ということを学ぶことができました。

より一層、自分の仕事に責任を持たないといけないとわかり、これから仕事というものに立ち向かう上で、とてもいい経験になりました。

森 和弘(デザイン学科 講師)

産学協同を授業に取り入れた最初の年度ということもあり手探りでスタートしましたが、選択制ということで、熱心な学生が集まったと思えます。課題内容も明確でケンコー・トキナー社の担当の方々も真剣に対応いただき、スムーズに授業が進んだといえます。

カメラバッグという全く未知な商品なので、まず市場調査から。

大阪では難波のヨドバシカメラがもっとも商品が豊富で参考になりました。

写真学科の学生へのグループインタビューも行い、学生たちなりに分析をしアイデアにつなげていきました。

ラフスケッチからファーストサンプルが5名。

そのうち3名がセカンドサンプルに進みました。

今回の発表はこのセカンドサンプルです。

今後は、この3点を商品化に向けて動き出すこととなります。

学生たちは4回生となりますが、引き続き商品化に携わります。

授業で産学協同を取り上げた意味は大きいと肌で感じる1年でした。

学生たちもメーカーの方々と意見を交わしあい有意義だったと思います。

今後も新たなオファーに取り組むのが楽しみです。

投稿:就職部