大阪芸術大学では、1981年に塚本英世記念館芸術情報センターを設置して以来、あらゆる芸術資料の収集に努めてきました。

その点数は4000点を超え、国内外の優れた美術作品が多く含まれています。

大阪芸術大学博物館は、これらの芸術資料を学内での研究に役立てることはもとより、広く社会に公開することを目的に2002年に開設されました。

そして、定期的に「大阪芸術大学所蔵品展」を開催し、数多の所蔵品の中から厳選した資料や作品を展示しています。

そんな大阪芸術大学博物館は、今年で15周年を迎えました!

これを記念して、現在『大阪芸術大学所蔵品展「15」』を開催しています。

——

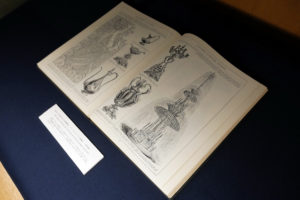

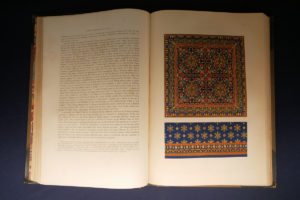

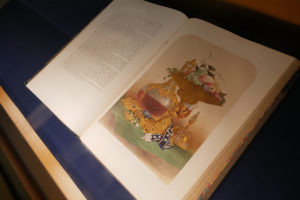

本学の所蔵品は、美術、デザイン、工芸、写真などにとどまらず、放送機器や映像機器、蓄音機とレコード、建築模型に図面など多種多彩。

それらは本学の幅広い学科構成を反映したものです。

学科といえば、今年本学には新たにアートサイエンス学科が開設され、学科数が「15」になりました。

なんだか今年は「15」が気になります。

「15」をキーワードに所蔵品を幅広くご紹介します。

(所蔵品展チラシより一部抜粋)

——

という訳で、私もさっそく所蔵品展を見てきました。

「15」のテーマの中から、私が特に気になったものを紹介していきます。

1.「14」から「15」へ

会場に入ってすぐ目に飛び込んでくるのは、元美術学科長の松井正先生が1982年に描かれた大阪芸術大学のキャンパスです。

絵画の中央には、この作品の完成を見ることなく亡くなられてしまった本学創設者の塚本英世先生の肖像が、弔意を込めて描き足されました。

画面の上部にはさまざまな芸術に取り組む学生たちの姿が描かれており、これらは当時の大阪芸大の14学科を表しているそうです。

★大阪芸大豆知識…1982年当時の学科は現在と一部異なり、美術・デザイン・建築・文芸・音楽・放送・写真・工芸・環境計画・音楽教育・演奏・映像計画・舞台芸術・芸術計画の14学科です。

そして、今年の大学案内の表紙には、デザイン学科卒業生でイラストレーターの中村佑介さんが描いたイラストが起用されていますが、そこにも各学科を表す道具が羽のように表現されていますよね。

アートサイエンス学科が開設され、今年から15学科になった大阪芸術大学。

みなさんも、「14」と「15」を見比べながら、大阪芸大の歩みを感じ取ってみてください。

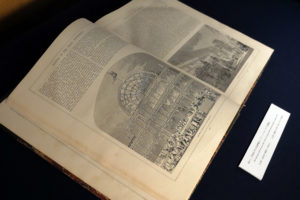

3.キャンパス整備は公開コンペ

先ほどの絵画にも大学のキャンパスが描かれていましたが、そのキャンパスの整備は、日本の大学史上初の公開コンペ(建築設計競技)で行われたそうです。

一連のキャンパスは、時代に合わせて少しずつ変化しています。

その図面を見ていくと、1号館から順番に建てられた訳ではなく、最初は15号館と16号館、17号館からスタートしていることがわかります。

だんだん現在のキャンパスに近づいていることが伺えますね。

自称・大阪芸大マニアの私、胸を高鳴らせながらこの図面に噛り付いてしまいました。笑

5.奏でる芸術/6.放送で届ける芸術

大阪芸術大学所蔵品展と言えば、蓄音機をイメージする方も多いのではないでしょうか?

大阪芸大には、19世紀末の発明当初のものから、時代に沿って形が変わったさまざまな蓄音機が所蔵されています。

また、蓄音機に続く娯楽として登場したラジオやテレビ、さらには業務用の放送機器などもたくさん保管されています!

今回も、その中の一部を展示しています。

必ず見ていただきたい所蔵品の一つです!!

8.世界に4つしかない写真コレクション/9.未来の学芸員を育てる

蓄音機と並んで所蔵品展でよく紹介されているのが、世界的に有名な写真家 アンリ・カルティエ=ブレッソンの集大成とされる「自選コレクション(Master Collection)」。

大阪芸術大学はこの写真コレクションを1977年に購入しました。

大阪芸大を含めて、世界中の4ヶ所でしか見ることができない貴重な芸術資料です。

毎年テーマを変えながら約80点ずつを展示して展覧会を行い、昨年には10年ぶりに全411点の作品を紹介する所蔵品展も開催しました。

こちらのスペースは、博物館学芸員資格の取得を志す通信教育部の学生たちが、実習の一環として計画し、実際の展示も行いました。

博物館では、学芸員資格取得に必要な実習も行っているんです。

また、今年はブレッソン展の開催は予定されていませんので、この機会にぜひご覧ください。

10.動く映像-映画

「創始者塚本英世・きりんそうのように」という35mmフィルムの映画は、大阪芸術大学グループ創立40周年記念映画として、元映像学科長の依田義賢先生をはじめとした教員たちで制作されました。

また、U-maticビデオカセットに収録されているのは「大阪芸術大学 建築記録映画」。

どちらも再生機器があれば恐らく映像を見ることができるそうですが、私もまだ中身を見たことがないので大変興味深いです。

さらに近年では、産学連携によるテレビドラマも制作されています。

メディアの移り変わりを感じながら、映像資料にも目を向けてみてください!

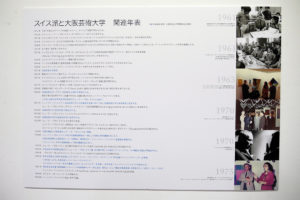

15.博物館の15年

展示の最後には、過去15年間に開催した大阪芸術大学所蔵品展のポスターが紹介されています!!

各ポスターは、デザイン学科の教員や学生が制作したもの。

みなさんは、この中からいくつご覧になっていましたか?

私は、少なくとも10の所蔵品展には足を運んでいますが、このポスターの数を見ると、まだまだだと自覚しました。

ブログで紹介したもの以外にも、美術やデザイン、工芸、舞台、アニメーションなど、さまざまな芸術分野を取り上げたテーマで展示を行っています。

ぜひ、会場で「15」のテーマに出会ってください!!

大阪芸術大学所蔵品展「15」

2017年9月3日(日)~16日(土)

11:00~18:30(3日のみ10:00~16:00)

※10日(日)休館

大阪芸術大学芸術情報センター1階展示ホール

投稿:島田(企画広報部事務室)