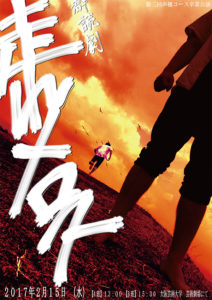

みなさん、突然ですが「三十三間堂大的大会」という行事をご存知ですか?

「三十三間堂」とは、京都市東山区にある寺院の仏堂のこと。

正式名称は「蓮華王院」と言い、その本堂の内陣の柱間が33あるという建築的な特徴から、三十三間堂と通称されています。

平安時代後期、院政を行った後白河上皇が、自身の離宮内に創建したものだそうです。

この仏堂の年間行事として、毎年1月15日に近い日曜日に行われているのが、「大的大会」・別名「通し矢」。

江戸時代に各藩の弓術家が本堂の軒下で矢を射た「大矢数」にちなむ行事です。

成人を迎えた男女の弓道有段者や称号者が、約60メートル先の大的を射て技を競います。

尚、新成人による大会は、1951年から行われています。

晴れ着姿での競技は、大変華やかで、京都の風物詩の1つとして親しまれています!

大阪芸術大学にも「弓道部」があり、今年成人を迎えた学生たちもこの大会に参加していました。

そしてなんと!成人女子の部で、放送学科2年生の兼尾結実さんが優勝しました!!

兼尾さんからコメントをいただいていますので、ご紹介いたします!

***

雪景色の京都。異例の積雪で体の芯から凍るような寒さの中行われた「第67回三十三間堂大的大会」。

新成人の男女およそ2000人が国宝三十三間堂で60メートル離れた大きな的に向かい矢を射る。

成人女子の部での優勝。

決勝で寒さに震えながら放った矢が的に中(あた)ってくれたのは本当に運が良かったと思っている。

三十三間堂の仏たちが味方をしてくれたのではないだろうか。

応援に来てくれた方々にも感謝している。

人生に一度の大会で優勝できたことは一生の誇りにしたい。

成人男子の部では、参加者が890人いる中で2年生 岩壁快樹が5位入賞を決めた。

三十三間堂で入賞ばかりか男女共に賞状を受け取ったのは大芸弓道部の歴史でも前代未聞である。

我々弓道部はここ数年で着実に実力がついてきていると思う。

男子は昨年秋のリーグ戦で3年連続となるリーグ昇格を決め、男女共に2部リーグ所属となった。

紅色の上衣が今後ますます名を轟かせることに期待していただきたい。

大阪芸術大学体育会弓道部 2年生 兼尾結実