|

さて、本日から大阪芸術大学を目指す受験生のための入試モバイルサイト

芸大を志望されている受験生の方には芸大に関する様々な情報が多く掲載されています!リニューアルを機に見やすくなっていますので、是非ご利用ください。

PC版とは一味違ったサイトとなっていますので、是非そちらもご覧下さい!

または左記の二次元バーコードを読み取ってアクセスしてください!! |

手洗いうがいはしっかりしてくださいね!

新型インフルエンザの感染を防ぐために、5月18日(月)3限〜24日(日)まで大阪芸術大学グループ各校では全学休講。学内への立ち入りも禁止されています。 全学休講となってから学内には学校関係者以外に人はおらず、普段学生の賑やかな笑顔と明るい声が飛び交うキャンパス内もひっそりとしていて少し寂しい光景となっています。

1年生は「入学してやっと学校に慣れてきたのに…」 4年生は「卒業までみんなと会える日が減ってしまう…」

『不要不急の外出は避けて自宅待機をする』 『やむを得ず外出する場合は、感染防止のためのマスクの着用、うがい、手洗いをする』 『万一、発熱、せき、くしゃみなどの症状があり、感染が疑われる場合は、医療機関を受診する前に、府内の発熱相談センターや保健所へ電話連絡により相談する』 ここで芸大ネコからも一言、 |

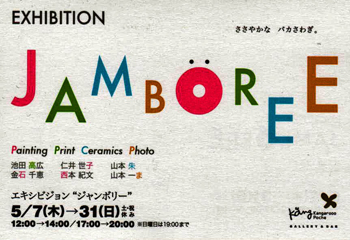

エキシビジョン”シャンボリー”

これは、短大部デザイン美術専攻科を2002年に修了した西本紀文さんがディレクションした企画展です。

専攻科同期の仁井世子さん、副手時代の同僚山本一まさん(短大部デザイン美術専攻科2004年3月修了)と山本朱さん(短大部デザイン美術学科2002年3月卒業)、そしてその時に学生だった池田高広さんと金石千恵さんに声を掛けて、年齢や分野も異なる6人が集まりました!

『house-c-09-3』

『house-c-09-3』池田高広さんは2004年3月に短大部デザイン美術学科を卒業後、大阪芸術大学美術学科版画コースに編入し、2007年3月に卒業後は、中学校や高校の非常勤講師をしながら創作活動を続けておられます。今回のような短大部時代のつながりもあり、大学時代にはまた仲間も増え、両方ともそれぞれに楽しく充実した学生生活だったとのことです。

池田さんは、お菓子等の食材をテーマに作品を制作されています。版画の上にココアや食紅を使って彩色したり、爪楊枝や竹串を使って線を引いたり、金粉がかかっていたりもします。中には、紫芋やラベンダーの香りがする作品もありました。池田高広さんのコメントの中には「おいしい料理は人をしあわせにします。食材の持つ温かさ・・・そして、おいしい版画をつくりたい。」という言葉がありました。作品をよく見ると、何層にも重なった深い味わいを感じます。確かにおいしい、そして癒される作品です。

西本紀文さんの作品『ダブルソーダ』(木・アクリル絵の具)は、二人で分けて食べようと割ったらこんな風になって、気まずくなっちゃった・・・そういうことって、あるある・・・という作品です(笑)学生の時からこういったあるある・・・シリーズ(私が勝手に名付けました)を制作していた西本紀文さんがディレクションの『EXHIBITION JAMBOREE』のサブタイトルが「ささやかな バカさわぎ。」なのも、とっても頷けたりします。ジェネレーションギャップを表した『ポケベルが鳴らなくて』やサラリーマンのおじさんが傘でゴルフの素振りをしている『闘う君の唄を闘わない奴等が笑うだろう』も面白いです。

ビジュアルデザイン専攻だった山本一まさんは、デザイン事務所で勤務する傍ら、撮り溜めた写真の中から今回7点を出品されています。金網が象徴的な『こっち、あっち』の3連作は、金網が境界線、壁になっていて、近付きたい、求めて行きたい対象(景色や花)に触ることができないという哀しい感情を表しているとのことです。一番上のサルは、逆にあっち側から、こっち側を眺めています。果たして、どんな気持ちでしょうか!? 色々な想像が膨らみます。視線がテーマの連作も興味深い作品になっています。

2007年3月にデザイン美術専攻科(絵画専攻)を修了された金石千恵さんは、学生のときからお皿の絵を描かれています。それは、広島から出て来て、なかなか馴染めずにホームシックだった金石さんが、一番つらかったのは食事のときだったとのことで、その実体験を象徴するお皿を描いているのだそうです。

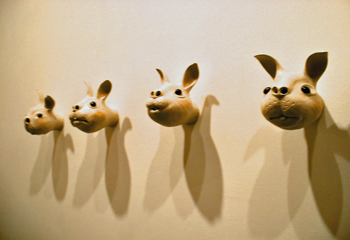

陶芸専攻の山本朱さんは、うさぎの作品をずっと制作されているそうです。今回は『無題』ですが、それぞれユニークな「顔」のじっと眺めていても飽きない愛嬌のあるうさぎたちです。2月には、大阪芸術大学の卒業生5人も出品されていたギャラリー白での「陶芸の提案 2009」にも参加されていました。そこにもとても雰囲気のある表情豊かなうさぎがいました。陶ですが、陶には留まらない動きや質感を感じます。

版画専攻だった仁井世子さんですが、今回はキャンバスにアクリル絵の具での『夜の向こう側』と『HANA』の連作です。夜行バスのカーテンの隙間からこぼれる光とその景色です。

仁井さんには、お会いできなくて残念でしたが、やはり、版画のテイストを感じる作品になっていました。またいつか版画作品も楽しみにしています。

10日(日)18:00からのオープニングパーティーには、入れ替わりでたくさんの卒業生や仲間たちが顔を出し、作家の皆さんと作品との素敵な空間を楽しんでいました。

投稿者:図書館

大阪芸術大学女子駅伝部・第2戦!

|

5月16日(土)、大阪芸術大学女子駅伝部が出場する『第86回関西学生陸上競技対校選手権大会』の取材に行ってきました。

長居第2陸上競技場で開催されたこの大会には、関西の強豪校の選手たちが数多く出場します。 女子駅伝部の中瀬監督によると西日本大会よりも標準記録が速く、地域大会ではレベルの最も高い大会とも言われているそうです。  そんな大会に、わが大阪芸術大学女子駅伝部から、先日の大阪インカレで3位に入賞した林田詩緒里さん(芸術計画1年)が女子5000メートル決勝に出場しました!

競技開始前から小雨が降る中、仲間の声援をチカラに変えて、林田さんは序盤から果敢に仕掛けていきます。 「上級生との勝負とあって、緊張するのでは?」という心配をよそに、曇り空の下、颯爽と駆け抜けました。

秋に挑戦する全国大会予選の関西学生女子対抗駅伝競走大会に向けて、着実にチカラをつけている大阪芸術大学女子駅伝部。 |

ラジオ大阪で芸大のラジオ番組好評放送中!

大阪芸術大学とラジオ大阪がコラボレーションして送るラジオ番組、「大阪芸大メディアキャンパス〜開け!アートの扉〜」が毎週月曜日の夜23時30分から好評オンエア中です! この番組では、毎回、芸大の卒業生や教授の先生方を迎え、アートにまつわる熱いトークが繰り広げられます! 今日はその収録の模様をちょっと紹介します!

もう一人は、高円宮妃久子殿下原作の大阪芸術大学ミュージカル『氷山ルリの大航海』(講談社刊)で主役を務めた舞台芸術学科の卒業生、宮越衣絵さん(現在は劇団『青年座』研究所に所属)

今回も芸大の魅力がたくさんつまった内容になりました! 「大阪芸大メディアキャンパス〜開け!アートの扉!〜」 |