この度、藝術研究所では10月9日(日)に大学・朝日シンポジウムとして『声優学概論 ドラマは「声」が連れて来る。』を開催致します。

この度、藝術研究所では10月9日(日)に大学・朝日シンポジウムとして『声優学概論 ドラマは「声」が連れて来る。』を開催致します。

ゲストに大人気アニメ「ONE PIECE」の主人公モンキー・D・ルフィ役の田中真弓さんをはじめ、様々な作品でご活躍されている豪華な声優陣をお迎えしてのアニメアテレコ実演やシンポジウム、また放送学科アナウンスコースの学生達による朗読・群読・連読・ドラマリーディング等、盛りだくさんの内容でお送りする予定です。

普段なかなか知ることのできないアニメの裏側が覗ける絶好のチャンス。もしかしたらテレビ番組ではきっと実現しないようなキャラクター同士のコラボレーションが飛び出す・・・かもしれません!?

普段なかなか知ることのできないアニメの裏側が覗ける絶好のチャンス。もしかしたらテレビ番組ではきっと実現しないようなキャラクター同士のコラボレーションが飛び出す・・・かもしれません!?

是非この機会に、皆様お誘い合わせのうえ奮ってご参加ください!

大学・朝日シンポジウム

声優学概論

ドラマは「声」が連れて来る。

【出演者】

岩崎富士男 大阪芸術大学 放送学科長 教授

古川登志夫 アニメ「うる星やつら」(諸星あたる)等

田中 真弓 アニメ「ONE PIECE」(モンキー・D・ルフィ)等

中島 信也 東北新社CMディレクター

真地 勇志 大阪芸術大学 放送学科 客員教授 テレビ「秘密のケンミンSHOW」(ナレーション)等

伊倉 一恵 アニメ「シティーハンター」(槇村 香)等

松野 太紀 アニメ「金田一少年の事件簿」(金田一一)等

石川 豊子 大阪芸術大学短期大学部 メディア・芸術学科 教授

日時 : 平成23年10月9日(日) 開場14:00/開演14:30

会場 : イオン化粧品シアターBRAVA!

定員 : 1136名(入場無料)

申込方法 : ハガキ・FAX・Eメールのいずれかで、郵便番号、住所、電話番号、氏名、年齢、

職業(学生の方は学校名、学年)を明記の上、下記宛先までお送り下さい。

応募多数の場合は抽選とさせていただきます。

結果は招待券の発送をもって発表にかえさせていただきます。

申込・問い合せ先

〒585-8555

大阪府南河内郡河南町東山469 大阪芸術大学藝術研究所事務室

TEL:0721-93-1398

FAX:0721-93-5746

E-mail:sinpo@osaka-geidai.ac.jp

まず初めは、音楽の名門、ジュリアード音楽院の先生による特別セミナーの模様をお伝えします!

まず初めは、音楽の名門、ジュリアード音楽院の先生による特別セミナーの模様をお伝えします! さて、続いては、環境デザイン学科の学生たちによって行われた、プレゼンテーションをご紹介します!

さて、続いては、環境デザイン学科の学生たちによって行われた、プレゼンテーションをご紹介します! 最後に先日開催された大阪美術専門学校のキャンパス見学会の模様をリポートでお送ります!

最後に先日開催された大阪美術専門学校のキャンパス見学会の模様をリポートでお送ります!

本展は芸術計画学科専門科目「視覚伝達演習(映像システム研究)」(大橋勝担当)の2011年度前期授業で作られた課題物を元に構成されています。この演習授業では現代アートの方法論を参照しつつ、写真材料(スライド写真・写真プリント・映画フィルム等)を用いた実験的な作業を行っています。写真材料による映像は、虚像であり複製可能な情報であると同時に、モノとしての実体をそなえており、この相反する性質について制作を通じて把握することが授業の目的の一つとなっています。

本展は芸術計画学科専門科目「視覚伝達演習(映像システム研究)」(大橋勝担当)の2011年度前期授業で作られた課題物を元に構成されています。この演習授業では現代アートの方法論を参照しつつ、写真材料(スライド写真・写真プリント・映画フィルム等)を用いた実験的な作業を行っています。写真材料による映像は、虚像であり複製可能な情報であると同時に、モノとしての実体をそなえており、この相反する性質について制作を通じて把握することが授業の目的の一つとなっています。 今回はフォトコラージュ、ジョイナーフォト(連結写真)、フォトグラムなどの壁面展示が可能な制作物を用いて、ブリコラージュを展開しました。粗さが目につくかもしれませんが、展覧会を通じて混沌としたエネルギーを感じていただければ幸いです。

今回はフォトコラージュ、ジョイナーフォト(連結写真)、フォトグラムなどの壁面展示が可能な制作物を用いて、ブリコラージュを展開しました。粗さが目につくかもしれませんが、展覧会を通じて混沌としたエネルギーを感じていただければ幸いです。 期間:2011年7月23日から8月9日 7月27日から29日、8月3日は休み

期間:2011年7月23日から8月9日 7月27日から29日、8月3日は休み ギャラリーHP:

ギャラリーHP: 今日のゲストは、先週に引き続き、大阪芸大「音楽学科」学科長の『水田堯先生』です!

今日のゲストは、先週に引き続き、大阪芸大「音楽学科」学科長の『水田堯先生』です! それから、ある事がきっかけでピアニストになるのでは無く、NHKに入局されてプロデューサーとしての道を歩まれることになった水田先生。NHKに入局されて以降も、ピアノを弾いていた期間はとても役に立ったんだそうです。

それから、ある事がきっかけでピアニストになるのでは無く、NHKに入局されてプロデューサーとしての道を歩まれることになった水田先生。NHKに入局されて以降も、ピアノを弾いていた期間はとても役に立ったんだそうです。 そして、収録が終わると、先週の放送でゲストに来て下さったアートラボというサークルの学生さん達がスタジオへ。

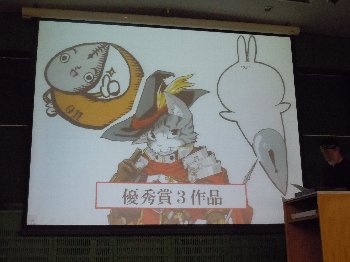

そして、収録が終わると、先週の放送でゲストに来て下さったアートラボというサークルの学生さん達がスタジオへ。 2011年度キャラクター造形学科シンボルキャラクター展が

2011年度キャラクター造形学科シンボルキャラクター展が 授賞式は7月26日(火)午後1時20分から9号館001教室で行われ、グランプリに輝いた小宮山さんの

授賞式は7月26日(火)午後1時20分から9号館001教室で行われ、グランプリに輝いた小宮山さんの シンボルキャラクター展は今年で7回目。第1回グランプリの川上雄太さんは『IAAF世界陸上2007

シンボルキャラクター展は今年で7回目。第1回グランプリの川上雄太さんは『IAAF世界陸上2007