こんにちは!ラジオ大阪(OBC1314)にて毎週木曜日に絶賛放送中の「大阪芸大メディアキャンパス-開け!アートの扉-」にてアシスタントパーソナリティを務めている加藤万梨子です!

皆さん、大阪芸大オリジナルランチパック・オムライス風が10月1日からついに発売を開始しましたね!私もコンビニエンスストアへ立ち寄りパンコーナーへと足を運ぶのですが、どこのコンビニへ行っても売り切れ状態で、中々手に入りません(>_<)それぐらい皆さんが手に取ってくださっているのだと思うと、嬉しい気持ちでいっぱいになります。皆さんはもう食べられましたか?クセになる不思議美味しい味、ぜひ体験して下さいね!今週も、ランチパック開発にも関わっている大阪芸術大学の芸術計画学科からゲストをお呼びしておりますよ!

さあ、今週もメディキャンの聴き所をたっぷりご紹介します!

メディキャンと言えばまずはこのコーナー!毎回大阪芸大にゆかりのある豪華なゲストをお迎えして、メインパーソナリティの塚本先生とのトークを繰り広げるこのコーナー「ゲストの扉」からご紹介します!

今回のゲストは、先週に引き続き大阪芸術大学芸術計画学科の准教授、谷悟先生です!

今回のゲストは、先週に引き続き大阪芸術大学芸術計画学科の准教授、谷悟先生です!

谷先生は、大阪芸大が制作した様々なアートプロジェクトの総合ディレクターを務められていらっしゃいます。

先週は、先週末の10月8日の土曜日から10日の月曜・祝日までの3日間、京都の中でも観光地として人気の高い宇治市で行われた『京都・宇治灯り絵巻2011「宇治千年往還プロジェクト」』についてのお話をたっぷりしていただきました!

今週は、今まで谷先生が手掛けられたアートプロジェクトの中で印象深かったイベントを3つお選びいただいて、それらのイベントの制作過程を詳しくお話してくださいました!このお話を聞いて、大阪芸術大学が街とアートを結んできた歴史を振り返ることができましたよ!

大阪芸大が今までにいったいどんなイベントを開催してきたのかは、今日の放送を聴いてチェックをしていただきたいと思います!大阪でお買い物をする定番となっているあの大きな商店街や、世界的なあの大イベントが行われた際に作られたあのモニュメントが、そのままの良さは残しつつ、谷先生と大阪芸大の学生さんの手によってアートのチカラで普段とはまた違った顔を見せるその様子は、聴いているだけでワクワクしますよ!

大阪芸大が今までにいったいどんなイベントを開催してきたのかは、今日の放送を聴いてチェックをしていただきたいと思います!大阪でお買い物をする定番となっているあの大きな商店街や、世界的なあの大イベントが行われた際に作られたあのモニュメントが、そのままの良さは残しつつ、谷先生と大阪芸大の学生さんの手によってアートのチカラで普段とはまた違った顔を見せるその様子は、聴いているだけでワクワクしますよ!

街中で開催されているイベントを普段はなんとなく見逃してしまうという方は、今日のこの放送を聞いたことで、少しでも足を止めて、いつも生活している街並みがアートに染まっている様子を体験してみたいな。と思っていただければ幸いです!

さあ続いては、関西一円のアートシーンをご紹介する「アートシーンウォッチング」のコーナをご紹介します!

さあ続いては、関西一円のアートシーンをご紹介する「アートシーンウォッチング」のコーナをご紹介します!

今年も大阪芸術大学グループ各校で、年に一度のお祭り『学園祭』のシーズンがやってまいりました!そこで、このコーナーでは先週と今週の2週に渡り、大阪芸術大学「短期大学部」の学園祭にスポットをあててきました!今週は短期大学部「大阪学舎」の学園祭実行委員長「ビジネス学科 2年生」の『高山雄真』くんにお越しいただいて、学園祭の見どころをたっぷり紹介していただきます!みなさん是非聴いてくださいね?

さあそして、今日のプレゼント!

さあそして、今日のプレゼント!

今回は、大阪芸術大学の推薦入学試験の願書受付開始を記念しまして、大阪芸術大学のTシャツを3名様に差し上げます!お色が3種類ありますので、どれが当たるのかはお楽しみです!

プレゼントの応募方法は、今日の放送でチェックしてぜひゲットしてくださいね!

さあ、今日の放送はラジオ大阪(OBC1314)にて深夜24時から1時間アート情報満載でお送りします!

もちろん、ラジオドラマ劇場「テアトル山田」のコーナーもありますので、今日の放送もぜひ聴いてくださいね!

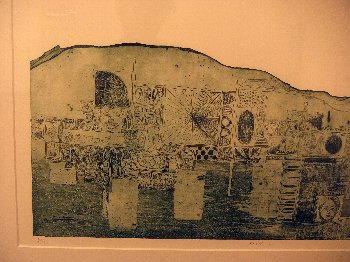

8月29日から9月3日まで行なわれました。浅野綾花さん(美術学科08卒)の作品は、版画で画面全体の下半分にイメージが刷られ、上半分は余白のままで、それ以外の作品も余白の印象が強い作品構成になっていました。

8月29日から9月3日まで行なわれました。浅野綾花さん(美術学科08卒)の作品は、版画で画面全体の下半分にイメージが刷られ、上半分は余白のままで、それ以外の作品も余白の印象が強い作品構成になっていました。 作品の画面中央を走る曲線は、六甲山など具体的な身近な山の稜線を表しているとのことです。また、稜線から下部には俯瞰した町並みのようなあるいは積み上げられた抽象模様のようなものが描かれています。

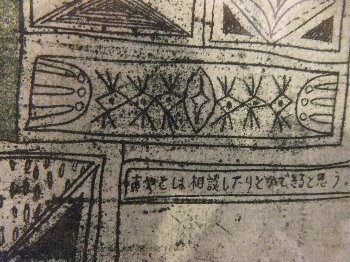

作品の画面中央を走る曲線は、六甲山など具体的な身近な山の稜線を表しているとのことです。また、稜線から下部には俯瞰した町並みのようなあるいは積み上げられた抽象模様のようなものが描かれています。 画面の一部に、自画像が描かれておりその周りが自身の生活環境にも見えることからプライベートな物語として読むことができます。観賞方法としては、観者が画面の中を、視線を動かして周辺を楽しむように散歩することが出来ます。散歩の途中には、抽象模様、具体的イメージ、英語表記、日本語表記等が混在とし、見る行為、読み行為を唐突に体験させられます。私たちが作品を見ることは多様な能力を発揮し作品と向き合っていることに気がつかされます。

画面の一部に、自画像が描かれておりその周りが自身の生活環境にも見えることからプライベートな物語として読むことができます。観賞方法としては、観者が画面の中を、視線を動かして周辺を楽しむように散歩することが出来ます。散歩の途中には、抽象模様、具体的イメージ、英語表記、日本語表記等が混在とし、見る行為、読み行為を唐突に体験させられます。私たちが作品を見ることは多様な能力を発揮し作品と向き合っていることに気がつかされます。 抽象模様の中には、アーティストの年齢の同時代的女性性の模様を窺えるものがあり、また日本語では今流行のツイッターを思わせる内容の文章が書かれ、英語表記では、何らかの看板やコマーシャルをイメージさせるものとなっています。

抽象模様の中には、アーティストの年齢の同時代的女性性の模様を窺えるものがあり、また日本語では今流行のツイッターを思わせる内容の文章が書かれ、英語表記では、何らかの看板やコマーシャルをイメージさせるものとなっています。

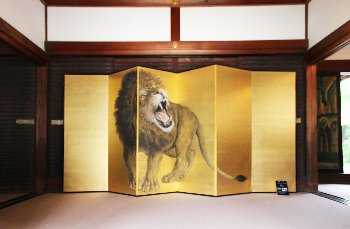

国内外30名のアーティストがジャンルの垣根を超えて集結し、伝統的な日本画から現代美術まで様々な作品が一堂に会する「観○光(かんひかり)ART EXPO 2011」は、キュレーター、プロデューサーを設けず、参加作家自らが実行委員となって運営されるアート博覧会です。

国内外30名のアーティストがジャンルの垣根を超えて集結し、伝統的な日本画から現代美術まで様々な作品が一堂に会する「観○光(かんひかり)ART EXPO 2011」は、キュレーター、プロデューサーを設けず、参加作家自らが実行委員となって運営されるアート博覧会です。 会場となるのは、清水寺(世界文化遺産)・二条城(世界文化遺産)・御寺 泉涌寺の3会場。通常の展示空間とは異なる、圧倒的に趣のある会場を舞台に、美の対立と調和を産み出します。

会場となるのは、清水寺(世界文化遺産)・二条城(世界文化遺産)・御寺 泉涌寺の3会場。通常の展示空間とは異なる、圧倒的に趣のある会場を舞台に、美の対立と調和を産み出します。 また今回は、参加アーティストである漫画家・しりあがり寿による「4コマ漫画スタンプラリー」も実施されます。

また今回は、参加アーティストである漫画家・しりあがり寿による「4コマ漫画スタンプラリー」も実施されます。

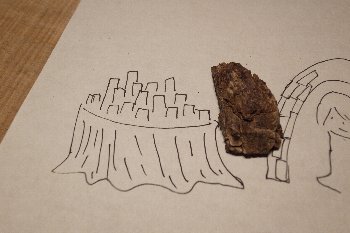

作品を展示していたのは、美術学科3年生の今井杏奈さん

作品を展示していたのは、美術学科3年生の今井杏奈さん 今井さんの作品は木がメインになってます。

今井さんの作品は木がメインになってます。 今井さんの今後の目標は、「グランドキャニオン」を作ること。

今井さんの今後の目標は、「グランドキャニオン」を作ること。

さて今回の大阪芸大テレビ。

さて今回の大阪芸大テレビ。 続いては、舞台芸術学科の定期公演「御時幻影」第一幕の模様をダイジェストでお送りします。

続いては、舞台芸術学科の定期公演「御時幻影」第一幕の模様をダイジェストでお送りします。 最後に、ギャラリー展の話題をお伝えします。

最後に、ギャラリー展の話題をお伝えします。 今回のゲストは、先週に引き続き大阪芸術大学芸術計画学科の准教授、谷悟先生です!

今回のゲストは、先週に引き続き大阪芸術大学芸術計画学科の准教授、谷悟先生です! 大阪芸大が今までにいったいどんなイベントを開催してきたのかは、今日の放送を聴いてチェックをしていただきたいと思います!大阪でお買い物をする定番となっているあの大きな商店街や、世界的なあの大イベントが行われた際に作られたあのモニュメントが、そのままの良さは残しつつ、谷先生と大阪芸大の学生さんの手によってアートのチカラで普段とはまた違った顔を見せるその様子は、聴いているだけでワクワクしますよ!

大阪芸大が今までにいったいどんなイベントを開催してきたのかは、今日の放送を聴いてチェックをしていただきたいと思います!大阪でお買い物をする定番となっているあの大きな商店街や、世界的なあの大イベントが行われた際に作られたあのモニュメントが、そのままの良さは残しつつ、谷先生と大阪芸大の学生さんの手によってアートのチカラで普段とはまた違った顔を見せるその様子は、聴いているだけでワクワクしますよ! さあ続いては、関西一円のアートシーンをご紹介する「アートシーンウォッチング」のコーナをご紹介します!

さあ続いては、関西一円のアートシーンをご紹介する「アートシーンウォッチング」のコーナをご紹介します! さあそして、今日のプレゼント!

さあそして、今日のプレゼント!