|

皆さんこんにちは、ゲイブルです!今日は投稿ブログを紹介します!!

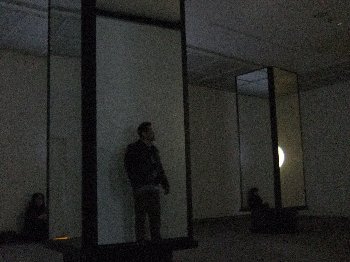

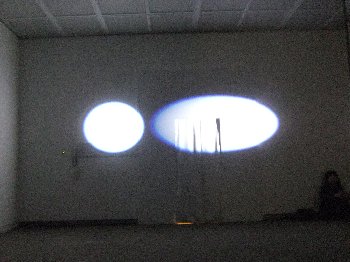

以前このブログに投稿されました杉本積さん(芸術計画卒/院修士終了)の企画を見学にいきました。杉本さんの企画は地元のアーティストを紹介する「至高の精神」で今回は12回目を迎えます。「視覚光学」展の会場は2部屋に分かれており、会場内は暗転状態でした。 1つの会場には、1辺60センチ程度高さ2メートルを越える四角柱が2体あり、それが異なる回転速度を持って静かに動いていました。2体の鏡の四角柱とも床から150センチぐらいの所から光が投影されており、その光が直接壁に映されたり互いの鏡に反射されたりし、意表をつく光の軌道を作っていました。

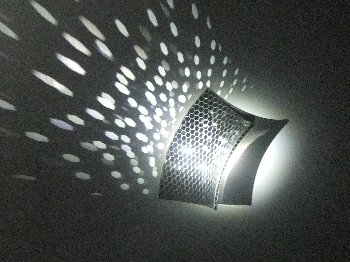

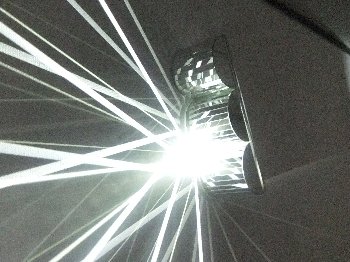

もう1つの部屋では鏡でできたオブジェがあり、そこに会場に入る時手渡された懐中電灯を、鑑賞者が自らその鏡のオブジェに当て光の軌跡を見る作品です。

写真左 たがゆうこ(芸術計画卒・アーティスト)中央 杉本積(美術館学芸員) 写真右 広田郁世(美術学科専攻科卒日本画)

たがゆうこさんは現代アートで日本のみならずヨーロッパでも作品を発表しています。

広田郁世さんは前回の「至高の精神」11の出品作家でこのシリーズの今まで最高の来場者を集めた日本画のアーティストです。

報告 加藤隆明 芸術計画学科講師

|

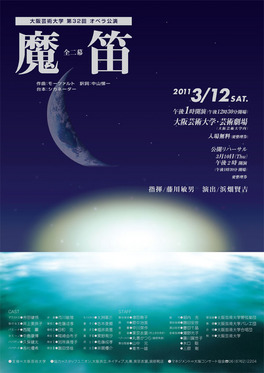

3月12日に行われる大阪芸術大学第32回オペラ公演「魔笛~全2幕~」。今日はその仕込みが行われていました。さすがオペラ公演・・・仕込みも大掛かりです。舞台上にシートを張ったり、照明を調整したり、もう大忙し!今日は、学生たちだけでなく、芸大生たちの舞台をいつもサポートしてくれているスタッフの方もたくさん出入りされていました。

3月12日に行われる大阪芸術大学第32回オペラ公演「魔笛~全2幕~」。今日はその仕込みが行われていました。さすがオペラ公演・・・仕込みも大掛かりです。舞台上にシートを張ったり、照明を調整したり、もう大忙し!今日は、学生たちだけでなく、芸大生たちの舞台をいつもサポートしてくれているスタッフの方もたくさん出入りされていました。

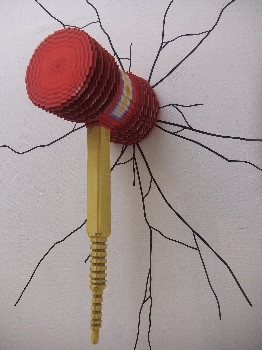

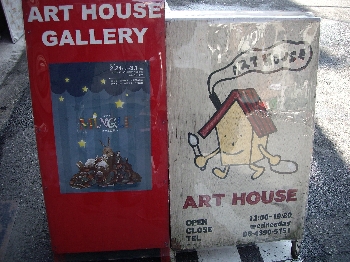

2月24日から3月1日まで、大阪芸術大学の卒業生6人が大阪市西区にあるART HOUSEで『MINGLE~6つの童話展』を開催しました。

2月24日から3月1日まで、大阪芸術大学の卒業生6人が大阪市西区にあるART HOUSEで『MINGLE~6つの童話展』を開催しました。