こんにちは!ラジオ大阪OBC1314にて毎週木曜日に絶賛放送中の大阪芸大メディアキャンパス-開け!アートの扉-にてアシスタントパーソナリティを務めている加藤万梨子です!

台風が去りすっかりと秋が色濃くなってきましたね。秋って独特なにおいがしませんか?季節の変わり目は色んな発見があってとてもワクワクしますよね!以前のブログで、秋といえば『食欲の秋』と言っておりましたが、もう一つ忘れてはいけないのが『芸術の秋』です!今回のメディキャンでは、この秋おススメの舞台も紹介しますよ!

メディキャンと言えばまずはこのコーナー!毎回大阪芸大にゆかりのある豪華なゲストをお迎えして、メインパーソナリティの塚本先生とのトークを繰り広げられるこのコーナー「ゲストの扉」からご紹介します!

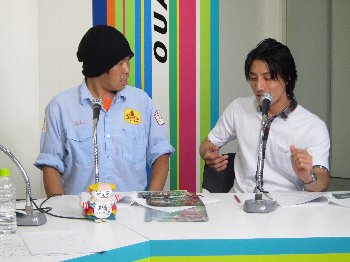

今回のゲストは、先週に引き続き、大阪芸術大学「映像学科」ご出身の映像作家、石田アキラさんです!

今回のゲストは、先週に引き続き、大阪芸術大学「映像学科」ご出身の映像作家、石田アキラさんです!

映像作家でありながら、劇団に所属して演者をされていたこともあり、以前はズームイン朝のキャラクター「かさぼう」の中に入っていたという驚きの経歴をお持ちの石田さん。先週は、石田さんがかさぼうの中に入っていた頃のお話や、映画との出会いについてお話して下さいました。

実は石田さん、現在ある高校で映像制作を生徒さんに教えていらっしゃるんです!今回はこのお話からはじまりますよ!高校の頃から、プロの映像作家さんに教えていただけるなんてなんて羨ましいんだろうと思いながら、石田さんのお話に聞き入ってしまいました。高校生だからこそできる柔軟な発想にスタジオでは笑顔が絶えませんでした!

そして石田さんは、以前劇団員として活動されていたこともあり、現在『演劇と映像のコラボ』や『朗読と映像のコラボ』もおやりになられているんです!そのなかの作品のひとつでもある舞台、『激富(げきとん)』。今年もこの舞台の上演が決定したそうです!

そこで!今回はもうひとかたゲストが登場します!

そこで!今回はもうひとかたゲストが登場します!

『激富2011 夏嵐(げらん)』に出演される大阪芸術大学「舞台芸術学科」ご出身の俳優、バンダムクラスステージの福地教光さんです!

福地さんと石田さんのお二人には、この舞台『激富』とはどういったものなのか、そしておふたりの役どころなどを詳しくお話いただきます!実はこの『激富』という名前、大阪芸術大学にも関わりがあるんです!

いったいどんな関わりがあるのか、そして舞台の詳細などは今日のオンエアーでチェックしてくださいね!

演劇が好きな方も、映画が好きな方も今日の放送は必聴ですよ!

さあ続いては、関西一円のアートシーンをご紹介する「アートシーンウォッチング」のコーナをご紹介します!

今回は、以前ブログでも紹介させていただいた、9月8日に行われた大阪芸大と山崎製パンのコラボレーション『ランチパック オムライス風』の発表記者会見の模様をお伝えします!ゲストの扉でお話を聴く事ができなっかった、プロジェクトチームの学生さんの声や、実際の会場の様子をお届けしますので、皆さん是非聞いてくださいね!

そしてランチパックオムライス風は10月ごろから近畿エリアの店頭に並びます!皆さん、お店でこのランチパックを見かけた際はぜひお手に取って「ふしぎおいしい」味を体験してみてくださいね!

さあそして、今日のプレゼント!

さあそして、今日のプレゼント!

今回は、二本立てです!

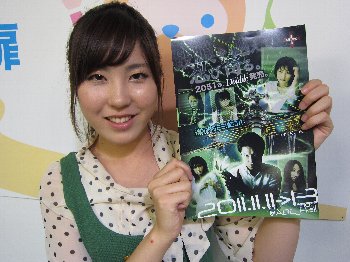

まず一つ目は、今日のゲスト石田アキラさんと福地教光さんからいただきました!お二人がご出演されるお芝居『激富2011 夏嵐』のチケットをペア2組計4様にさしあげます!

二つ目は「ランチパック オムライス風」の企画など、アクティブに活動する大阪芸大「芸術計画学科」が発行する『笑芸大』の最新刊「8号」を5名様にさしあげます!

プレゼントの応募方法は、今日の放送でチェックしてぜひゲットしてくださいね!

さあ、今日の放送はラジオ大阪(OBC1314)にて深夜24時から1時間アート情報満載でお送りします!

もちろん、ラジオドラマ劇場「テアトル山田」のコーナーもありますので、今日の放送もぜひ聴いてくださいね!

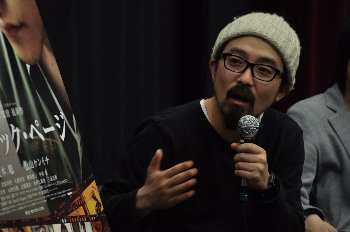

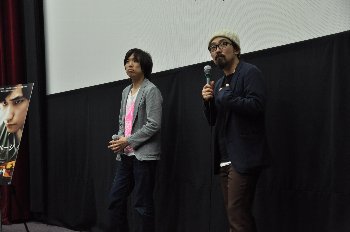

特別試写会は午後に2回行われ、第1回目の本編上映後には映像学科長の大森先生、映像学科教授の西岡先生、監督の山下氏、脚本家の向井氏と、現代の日本映画界を代表する面々による特別講義が行われました。

特別試写会は午後に2回行われ、第1回目の本編上映後には映像学科長の大森先生、映像学科教授の西岡先生、監督の山下氏、脚本家の向井氏と、現代の日本映画界を代表する面々による特別講義が行われました。 特別講義では、脚本を執筆する上で苦労したというキャラクター造形や、ラストシーンへのストーリー展開、学生運動以降に生まれた山下・向井両名がどのように物語と向き合ったのかというプロセスなどをお話いただきました。

特別講義では、脚本を執筆する上で苦労したというキャラクター造形や、ラストシーンへのストーリー展開、学生運動以降に生まれた山下・向井両名がどのように物語と向き合ったのかというプロセスなどをお話いただきました。 ?学生質問:画作りでは独特の長回しに定評のある山下監督。今作では画作りの方法を今までと変えたということですが

?学生質問:画作りでは独特の長回しに定評のある山下監督。今作では画作りの方法を今までと変えたということですが 《第2回目の上映前には山下監督、向井脚本家に舞台挨拶していただき、たっぷりとお話いただきました》

《第2回目の上映前には山下監督、向井脚本家に舞台挨拶していただき、たっぷりとお話いただきました》 第5回山口県広告大賞 準グランプリ授賞

第5回山口県広告大賞 準グランプリ授賞 大道さんは芸術計画学科のカリキュラムを享受しながら卒業後故郷の山口県に戻られました。以後広告会社に勤められ、今回の広告大賞グラフィック部門準グランプリを授賞されました。

大道さんは芸術計画学科のカリキュラムを享受しながら卒業後故郷の山口県に戻られました。以後広告会社に勤められ、今回の広告大賞グラフィック部門準グランプリを授賞されました。 三澤浩二さん(美術学科87卒)の作品展が3月28日から4月2日まで行なわれていました。三澤さんの作品は抽象絵画です。ギャンバス内に規則正しく正方形が配置され、色彩は補色関係にある緑と赤により画面が構成されています。三澤さん作品から、パウル・クレーやモンドリアン、カラーフィールド・ペインティング等から作品を読み取れ感ずる事ができます。

三澤浩二さん(美術学科87卒)の作品展が3月28日から4月2日まで行なわれていました。三澤さんの作品は抽象絵画です。ギャンバス内に規則正しく正方形が配置され、色彩は補色関係にある緑と赤により画面が構成されています。三澤さん作品から、パウル・クレーやモンドリアン、カラーフィールド・ペインティング等から作品を読み取れ感ずる事ができます。

ヨーロッパ絵画は、絵画(平面)に私たちが見えている世界そっくりのものを描き出そうとし遠近法を開発しました。その当時の人々は大変驚いたに違いありません。今で云うなら3D映画の体験か、それ以上の事であったと思います。しかしその遠近法的具象絵画からの脱却で、抽象画が生まれてきました。そこには遠近法から「深み」という絵画独自の空間の一つが生まれてきたと思います。

ヨーロッパ絵画は、絵画(平面)に私たちが見えている世界そっくりのものを描き出そうとし遠近法を開発しました。その当時の人々は大変驚いたに違いありません。今で云うなら3D映画の体験か、それ以上の事であったと思います。しかしその遠近法的具象絵画からの脱却で、抽象画が生まれてきました。そこには遠近法から「深み」という絵画独自の空間の一つが生まれてきたと思います。 三澤さんの作品にはこの「深み」を探求している様子がうかがえます。残念ながらこの「深み」体験するには、実際作品の前にたち作品を経験するしかありません。

三澤さんの作品にはこの「深み」を探求している様子がうかがえます。残念ながらこの「深み」体験するには、実際作品の前にたち作品を経験するしかありません。 作品の特徴とし、一般的にキャンバスにジェッソな下地を塗り重ね、基底を作るのですが、この作品は暗布を基底としています。それは作品に大きな影響を与え、効果を計算しての作業であるという事です。三澤さんは山口県在住です。

作品の特徴とし、一般的にキャンバスにジェッソな下地を塗り重ね、基底を作るのですが、この作品は暗布を基底としています。それは作品に大きな影響を与え、効果を計算しての作業であるという事です。三澤さんは山口県在住です。 森本由貴子さん(美術学科08卒)の銅版画の個展が4月4日から16日まで行なわれました。

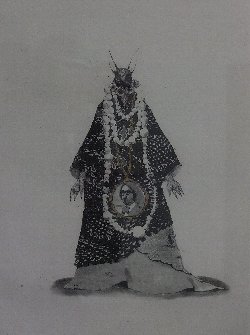

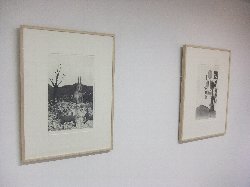

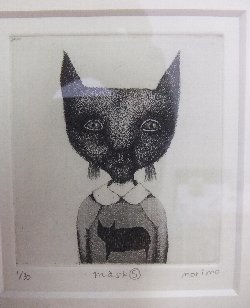

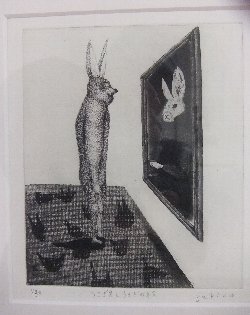

森本由貴子さん(美術学科08卒)の銅版画の個展が4月4日から16日まで行なわれました。 動物と人間の姿を合成したようなあるいは動物の被り物をした身体で表現されています。作家の言葉から作品の重要な要素は「かわいらしさ」であると話して頂きました。

動物と人間の姿を合成したようなあるいは動物の被り物をした身体で表現されています。作家の言葉から作品の重要な要素は「かわいらしさ」であると話して頂きました。 このキーワードは奈良美智氏の作品の要素「かわいい」という概念が、若手アーティストにも浸透してきたことだと思います。では彼女の描く「かわいらしさ」とは何なのでしょうか。作品の多くは擬人化された動物の姿や、人間が動物のお面やコスチュームをつけて登場しています。なぜ人間を動物化するのかの私の質問には、人間は身に着けた装飾品やヘアースタイルでその時代の特性や「かわいらしさ」の記号が成立してしまうのを避けるためと、動物にはファッションという概念がなく、より普遍的に「かわいらしさ」を求められるというような話に聞こえました。つまり、誰かにより作られた「かわいらしさ」には森本さんは拒否しています。

このキーワードは奈良美智氏の作品の要素「かわいい」という概念が、若手アーティストにも浸透してきたことだと思います。では彼女の描く「かわいらしさ」とは何なのでしょうか。作品の多くは擬人化された動物の姿や、人間が動物のお面やコスチュームをつけて登場しています。なぜ人間を動物化するのかの私の質問には、人間は身に着けた装飾品やヘアースタイルでその時代の特性や「かわいらしさ」の記号が成立してしまうのを避けるためと、動物にはファッションという概念がなく、より普遍的に「かわいらしさ」を求められるというような話に聞こえました。つまり、誰かにより作られた「かわいらしさ」には森本さんは拒否しています。 私は、この作品の中には「かわいらしさ」の中にイノセント(清潔、無垢など)が内包されているような気がしました。動物のようなイノセント的「かわいらしさ」が大きなテーマのような気がしています。

私は、この作品の中には「かわいらしさ」の中にイノセント(清潔、無垢など)が内包されているような気がしました。動物のようなイノセント的「かわいらしさ」が大きなテーマのような気がしています。