|

みなさんこんにちは、ゲイブルちゃんです!今日は投稿ブログを紹介します! ミオ写真奨励賞作品展が天王寺ミオ12階ミオホールで2月5日から13日まで行なわれました。この公募展で、井上尚美さん(映像学科01卒)が優秀賞を受賞されました。まずこの写真コンテストのコンセプトを、写真家でありこの作品展のディレクターでもある吉川直哉さん(写真学科卒)のコメントを、ミオ写真奨励賞作品展ホームページから抜粋し記載させて頂きました。

1998年、天王寺ミオ誕生3周年を記念して、大阪発の写真公募展、ミオ写真奨励賞がスタートしました。ちょうど、写真に対する一般的なイメージが、重厚なものから気軽に楽しめる明るいものへと変わりつつあるときです。写真企業による若者を対象にした写真公募展が増え、幅広いジャンルの写真展が商業空間でも頻繁に開かれるようになり、一般雑誌でも写真特集が組まれました。若者にとって写真が身近なものになってきた頃です。 ミオ写真奨励賞は、国内外の若者による多様な写真表現を展覧会でご紹介することを大切にしたいと考えています。そしてドキュメンタリーやアートといった部門を設けず、作品の優劣だけではなく、作家の可能性などを含め、幅広く応援をしたいという姿勢を持っています。ですから、「奨励賞」をグランプリにして、賞金ではなく写真奨励金と呼ぶのは、今後の創作活動を応援するという主旨からです。 一般的公募展と異なり、若手アーティストの育成を基本としたコンテストになっています。特徴として過去の受賞者たちの動向も本ホームページで紹介されております。

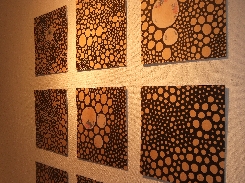

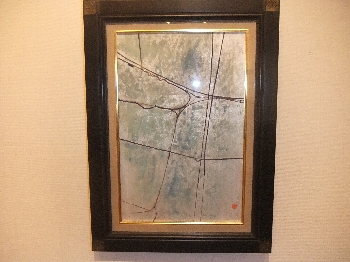

モネの「睡蓮の部屋」のような感じでしょうか。また作品を構成している一枚一枚の作品は、私たちがどこかで経験したような風景が絶妙な画面構成で撮影されており、また、画面イメージの前後左右の配置には特に直接の時間軸も物語も無いようでした。その事で観者は自由に画像を読む事が出来一人一人異なった物語が生まれそうな印象でした。井上さんの作品の鑑賞は、画面から距離をおいてと近づいての見え方が異なり、興味深い作品でした。 2月5日に開催された審査員ギャラリートークのなかで、審査員によると、井上さんの作品は最後まで奨励賞(グランプリ)を競っていたそうです。 報告 加藤隆明 芸術計画学科講師 |