みなさん、今日2月6日は何の日かご存知ですか?

みなさん、今日2月6日は何の日かご存知ですか?

「海苔の日」、「抹茶の日」などもありますが…「ブログの日」!!なんです。

語呂合わせで「ブ(2)ログ(6)」ということで、制定されたそうです。

これからも、大阪芸術大学ブログをよろしくお願い致します!

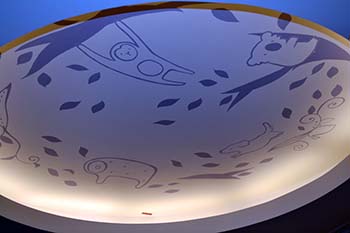

さて、今週の「大阪芸大テレビ」は、デザイン学科と大阪信用金庫による産学連携プロジェクトの話題からお伝えします!

さて、今週の「大阪芸大テレビ」は、デザイン学科と大阪信用金庫による産学連携プロジェクトの話題からお伝えします!

2006年度より始まったこの企画は、今年度で9回目を迎えました。

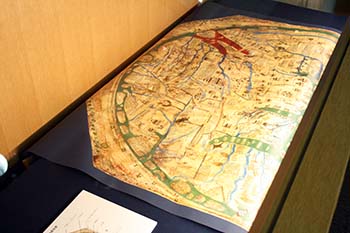

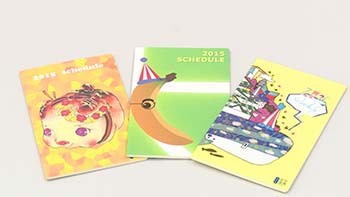

今回は”大阪”をモチーフにした「通帳型スケジュール帳」表紙のデザインが19点集まり、その中から3作品が選ばれました。

ユニークなスケジュール帳、ぜひご覧ください!

続いて、大阪芸術大学から生まれた音楽を紹介する「OUAミュージックライブラリー」のコーナーです!

続いて、大阪芸術大学から生まれた音楽を紹介する「OUAミュージックライブラリー」のコーナーです!

今回は、大阪芸術大学のホームページで配信されている「ショーケースライヴ」の中から、西澤志帆さんの「フェイブルのあの子」をご紹介します。

ピアノの弾き語りで、しっとりとした歌声です。

お聴き逃しなく…!!

「大阪芸大テレビ」は毎週金曜、深夜24時45分からサンテレビで放送中!また、奈良テレビ放送、テレビ和歌山でも好評放送

中です!

みなさん是非ご覧ください!!

<<オンエア情報>>

2月6日(金)

奈良テレビ放送 21:30から

サンテレビジョン 24:45から

2月7日(土)

テレビ和歌山 22:45から