大阪芸術大学の前期授業は明日・30日(土)まで!

その後、補講や集中講義、前期末試験などが行われて、それらが終わった学生はいよいよ夏休み★

みなさんはもう、夏休みの計画は立てられたのでしょうか?

8月も、大阪芸術大学はイベントなどが盛りだくさん!

夏休みの参考までに、簡単にご紹介しておきます!

【高校生・受験生向け】

★8月1日(月)から3日(水)まで、AO入学試験(1期)のエントリーを受付いたします!

AO入試の体験授業日程は8月8日(月)・9日(火)の2日間です。

>>詳細

【大阪芸術大学主催イベント】

★8月16日(火)から、スカイキャンパスで「宇宙兄弟原画展 そして、宇宙へ」を開催!

初日には、先着200名様限定で、宇宙兄弟と大阪芸術大学がコラボレーションしてつくられた下敷きとクリアファイルをプレゼントいたします♪

>>詳細

★今年も、「大阪芸術大学プロムナードコンサート」を開催します!!

大阪公演:8月22日(月)/名古屋公演:24日(水)/福岡公演:26日(金)

>>詳細

その他、さまざまな活動を実施!

イベントについては、ブログでもどんどん紹介してきますね!

さて、今週の「大阪芸大テレビ」は、短期大学部伊丹学舎のオープンキャンパス特集をお届けします!!

さて、今週の「大阪芸大テレビ」は、短期大学部伊丹学舎のオープンキャンパス特集をお届けします!!

リポートしてくれるのは、放送学科4年生の中村有里さん!番組初登場です!

伊丹学舎に来るのは初めてだという中村さん、さっそく短大の魅力を見つけにオーキャンへ繰り出しました♪

最初にやってきたのは、デザイン美術学科!

最初にやってきたのは、デザイン美術学科!

ここでは、たくさんの体験授業が行われています。

中村さんがチャレンジしたのは、グラフィック・イラストコースの「タンブラーをデザインしよう」という体験授業!

絵を描くのは苦手だそうなのですが、上手くできるでしょうか…?!

続いて、メディア・芸術学科!

続いて、メディア・芸術学科!

演技や舞台芸術について学ぶ 舞台芸術コースの体験授業「時代劇の基礎」に挑戦します!

この体験授業では、時代劇に必要な立ち振る舞いの基礎が学べます。

声優コースで演技も学んでいる中村さん、本領発揮?!

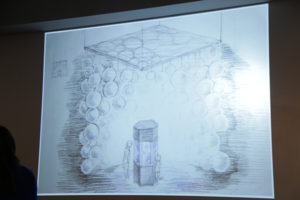

そしてそして、デザイン美術学科キャラクター・マンガ・フィギュアコースの寒河江弘先生とのフィギュアクレイバトルまで?!

そしてそして、デザイン美術学科キャラクター・マンガ・フィギュアコースの寒河江弘先生とのフィギュアクレイバトルまで?!

元気いっぱいの中村さんがお届けする伊丹学舎のオープンキャンパスリポート♪

見所満載ですので、みなさんお見逃しなく!!

「大阪芸大テレビ」は毎週金曜、深夜24時45分からサンテレビで放送中!また、奈良テレビ放送、テレビ和歌山でも好評放送中です!

みなさん是非ご覧ください!!

<<オンエア情報>>

7月29日(金)

サンテレビジョン 24:45から

7月30日(土)

奈良テレビ放送 18:15から

テレビ和歌山 22:30から