あけましておめでとうございます!ラジオ大阪(OBC1314)にて毎週木曜日に絶賛放送中の「大阪芸大メディアキャンパス-開け!アートの扉-」にてアシスタントパーソナリティを務めている加藤万梨子です!

2012年がスタートしてから早いものでもう12日も経ってしまいました。遅くなってしまいましたが、今年も大阪芸大の魅力を楽しく伝えていけるように精一杯頑張って参りますので、大阪芸大メディアキャンパスをどうぞよろしくお願いいたします!さて、みなさんはどんなお正月を迎えられましたか?初詣に行かれた方は何をお願いされたのでしょうか?私は、新年から新しいことに沢山挑戦してみましたよ!新たなスタートです、受験生のみなさんも、夢を追い掛けている学生のみなさんも、良いスタートが切れますように!2012年もみなさんで一緒に夢を現実に変えていきましょう!

さあ、今週もメディキャンの聴き所をたっぷりご紹介します!

メディキャンと言えばまずはこのコーナー!毎回大阪芸大にゆかりのある豪華なゲストをお迎えして、メインパーソナリティの塚本先生とのトークを繰り広げるこのコーナー「ゲストの扉」からご紹介します!

メディキャンと言えばまずはこのコーナー!毎回大阪芸大にゆかりのある豪華なゲストをお迎えして、メインパーソナリティの塚本先生とのトークを繰り広げるこのコーナー「ゲストの扉」からご紹介します!

メディキャンで人気の高い『大阪芸大から生まれた曲を紹介するコーナー』は皆さんご存知ですよね?毎週、大阪芸大の学生さんが制作した曲をオンエアしているのですが、なんと!このコーナーで紹介した後にテレビ番組への出演が決まったアーティストさんもいて、未来のアーティストたちの登竜門とも言えるコーナーになってきているんですよ!

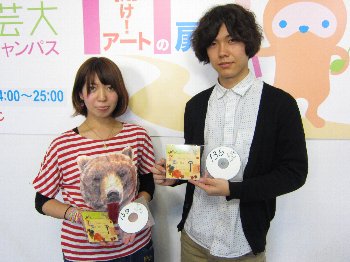

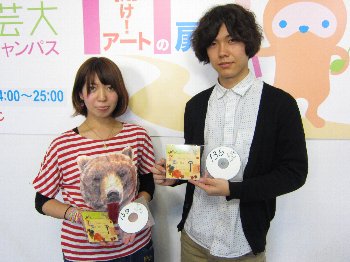

そして、昨年このコーナーでオンエアーした中で、特にリクエストが多かった男女デュオ『1001』を、今回のゲストの扉のゲストとしてスタジオにお招きしました!

男女デュオの『1001』は、2009年に大阪芸大の音楽学科ポピュラー音楽コースで出会って、女性ボーカルの春子さんとギターの敢さんによるデュオを結成されました!そんな『1001』は現在、大阪市内のライブハウスやレストラン、カフェやBARを中心に音楽活動をされているのだそうです!

男女デュオの『1001』は、2009年に大阪芸大の音楽学科ポピュラー音楽コースで出会って、女性ボーカルの春子さんとギターの敢さんによるデュオを結成されました!そんな『1001』は現在、大阪市内のライブハウスやレストラン、カフェやBARを中心に音楽活動をされているのだそうです!

今日の放送では、『1001』の結成秘話や、お二人の音楽との出会いなどについてお話してくださいます!そして、先ごろ初めてのワンマンライブ敢行されたお二人。そのときの様子も詳しく教えてくださいました!

そんな興奮冷めやらぬお二人が、今夜なんとスタジオで生演奏を披露してくださいます!

『1001』のファンの方はもちろんですが、これから音楽を志すみなさんにぜひ聞いていただきたいです。『1001』を生で見られるライブの告知もありますので、必聴ですよ!

さあ続いては、関西一円のアートシーンをご紹介する「アートシーンウォッチング」のコーナをご紹介します!

今回は昨年12月6日から19日まで大阪芸術大学ほたるまちキャンパスギャラリーで開催された「第3回高円宮殿下記念根付コンペティション記念展」を振り返ります!

大阪芸術大学の客員教授である高円宮妃久子殿下は、高円宮憲仁親王殿下と共に、根付の世界有数のコレクター、根付研究の第一人者であり、現代の根付作家を育んでこられたことでもよく知られています。大阪芸術大学グループでは、平成21年に両殿下を記念して、大阪芸術大学グループの学生を対象に「高円宮殿下記念根付コンペティション」を創設いたしました。

3回目となる今回は46名の学生から55点の応募があり、高円宮妃久子殿下をはじめ、大阪芸術大学で教授をされている彫刻家やガラス工芸家の先生方が審査にあたりました。

この展覧会には、学生の応募作品55点と共に、高円宮妃久子殿下の根付コレクションより、約130点を特別展示していただきました。

私、加藤万梨子も実際に会場に足を運ばせていただきました!

今回のコンペティションで最優秀賞にあたる「高円宮賞」を受賞した学生さんの喜びの声と共にリポートさせていただきますので、ぜひ聴いてくださいね!

さあそして、今日のプレゼント!

今回は豪華2本立てです!

まず1つ目のプレゼント。

高円宮妃久子殿下が撮影されました野鳥のカレンダー、2012年度版の『鳥暦』を8名様にさしあげます!

そして、二つ目は今回のゲスト『1001』のサイン入り3曲入りシングル『Collage』を4名様にさしあげます。

そして、二つ目は今回のゲスト『1001』のサイン入り3曲入りシングル『Collage』を4名様にさしあげます。

この『1001』の敢君のサインは、なんと当日にスタジオで生まれたんです!(春子さんが考えてあげていました)ぜひ現物をゲットして確認してくださいね!

プレゼントの応募方法は、今日の放送でチェックして是非ゲットしてくださいね!

さあ、今日の放送もラジオ大阪(OBC1314)にて深夜24時から1時間、アート情報満載でお送りします!

もちろん、ラジオドラマ劇場「テアトル山田」のコーナーもありますので、今日の放送もぜひ聴いてくださいね(*^_^*)

皆さんこんにちは!

皆さんこんにちは! さて、今週の大阪芸大テレビ。

さて、今週の大阪芸大テレビ。 続いては大阪芸術大学映像学科の学生たちが制作した作品をご紹介するOUAシアターのコーナー!

続いては大阪芸術大学映像学科の学生たちが制作した作品をご紹介するOUAシアターのコーナー!

メディキャンと言えばまずはこのコーナー!毎回大阪芸大にゆかりのある豪華なゲストをお迎えして、メインパーソナリティの塚本先生とのトークを繰り広げるこのコーナー「ゲストの扉」からご紹介します!

メディキャンと言えばまずはこのコーナー!毎回大阪芸大にゆかりのある豪華なゲストをお迎えして、メインパーソナリティの塚本先生とのトークを繰り広げるこのコーナー「ゲストの扉」からご紹介します! 男女デュオの『1001』は、2009年に大阪芸大の音楽学科ポピュラー音楽コースで出会って、女性ボーカルの春子さんとギターの敢さんによるデュオを結成されました!そんな『1001』は現在、大阪市内のライブハウスやレストラン、カフェやBARを中心に音楽活動をされているのだそうです!

男女デュオの『1001』は、2009年に大阪芸大の音楽学科ポピュラー音楽コースで出会って、女性ボーカルの春子さんとギターの敢さんによるデュオを結成されました!そんな『1001』は現在、大阪市内のライブハウスやレストラン、カフェやBARを中心に音楽活動をされているのだそうです! そして、二つ目は今回のゲスト『1001』のサイン入り3曲入りシングル『Collage』を4名様にさしあげます。

そして、二つ目は今回のゲスト『1001』のサイン入り3曲入りシングル『Collage』を4名様にさしあげます。

早速、代表の降旗 駿君にインタビューしました!

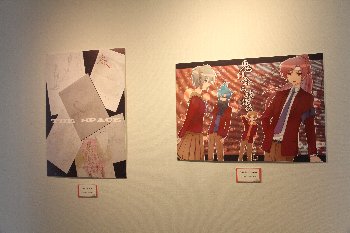

早速、代表の降旗 駿君にインタビューしました! 同じ「桃太郎」の話をベースに制作しているのに、完成した作品は全く違ったイメージのものばかり。

同じ「桃太郎」の話をベースに制作しているのに、完成した作品は全く違ったイメージのものばかり。

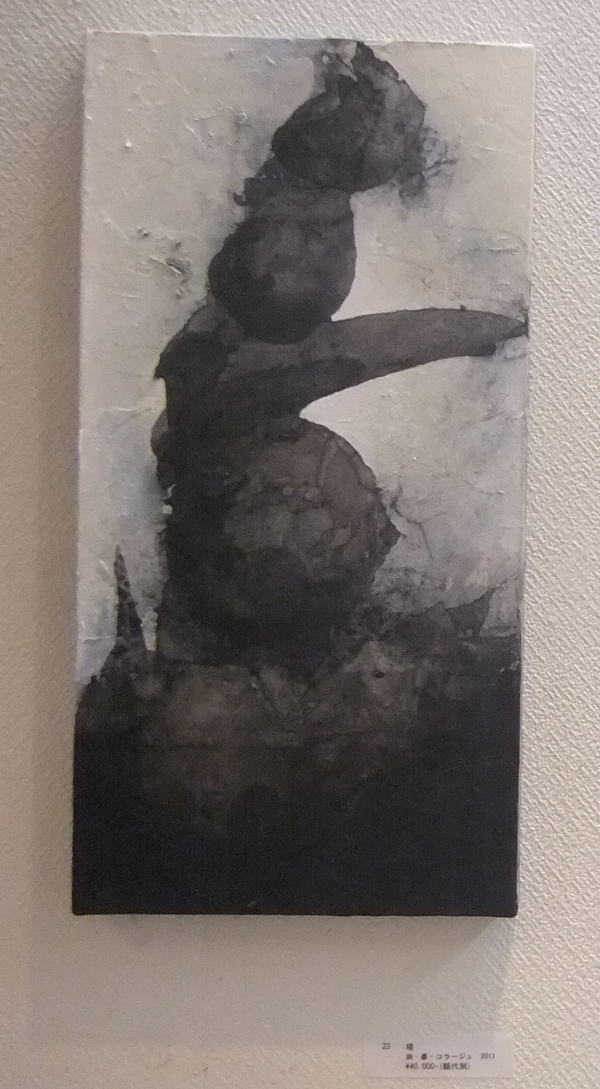

画面を墨が覆い、墨の自在なあざむれに多様なイメージを浮かび上がらせ、鑑者の想像を投影させてくれます。子どもの頃の書道体験から曖昧模糊とする墨のにじみに、子どもながら美しさと不思議さを感じていたものです。また、墨のにじみをうまくコントロールできず半紙に墨が収まらず空間のバランスを崩し悔しい思いをした経験もあります。墨の妙を経験した人なら、三谷さんの作品は直感的に理解できると思いました。

画面を墨が覆い、墨の自在なあざむれに多様なイメージを浮かび上がらせ、鑑者の想像を投影させてくれます。子どもの頃の書道体験から曖昧模糊とする墨のにじみに、子どもながら美しさと不思議さを感じていたものです。また、墨のにじみをうまくコントロールできず半紙に墨が収まらず空間のバランスを崩し悔しい思いをした経験もあります。墨の妙を経験した人なら、三谷さんの作品は直感的に理解できると思いました。 作品は墨だけでなく油絵の具やコラージュの手法により、基底面に染み渡る墨だけでなく画面から盛り上がるボリュームも制作されています。画面に浸透する墨、画面から浮き上がる油絵の具、これらで構成された作品は水墨画とも油絵とも異なる深みの空間が生まれ、その深みとともに躍動的飛沫や筆跡に強い力やエネルギーを受け取る事が出来ます。画面は書き残された余白はほぼなく、充足されたエネルギー空間をクローズアップしたような画面が、その強さを高めているようでした。

作品は墨だけでなく油絵の具やコラージュの手法により、基底面に染み渡る墨だけでなく画面から盛り上がるボリュームも制作されています。画面に浸透する墨、画面から浮き上がる油絵の具、これらで構成された作品は水墨画とも油絵とも異なる深みの空間が生まれ、その深みとともに躍動的飛沫や筆跡に強い力やエネルギーを受け取る事が出来ます。画面は書き残された余白はほぼなく、充足されたエネルギー空間をクローズアップしたような画面が、その強さを高めているようでした。 例えば夜空を眺めているうち、自らがその宇宙に落ちていく感じ、主客が逆転するような感覚が三谷さんの作品から体験する事が出来ます。

例えば夜空を眺めているうち、自らがその宇宙に落ちていく感じ、主客が逆転するような感覚が三谷さんの作品から体験する事が出来ます。 第103回放送ではまず始めに、大阪市北区の茶屋町と西梅田周辺で開催された、

第103回放送ではまず始めに、大阪市北区の茶屋町と西梅田周辺で開催された、 そしてもう一つお送りしたのが、大阪芸術大学の卒業生にスポットをあててご紹介するコーナー「Fly-大阪芸大発-」 です。

そしてもう一つお送りしたのが、大阪芸術大学の卒業生にスポットをあててご紹介するコーナー「Fly-大阪芸大発-」 です。 さて、今日から大阪芸術大学も授業開始です。

さて、今日から大阪芸術大学も授業開始です。