街はどこもすっかり、ハロウィンムードですね★

今や日本の年中行事として定着しているハロウィン。

元々は古代ケルト人が秋の収穫を祝って悪霊を追い出す行事で、今でも起源の国であるアイルランドでは、ハロウィンを祝う習慣が純粋な形で残っているそうです。

日本では、宗教的な意味合いはほとんどなく、クリスマス同様に季節のイベントとして盛り上がっていますよね。

私もハロウィンの雰囲気は大好きです。

カボチャでできた「ジャック・オー・ランタン」や、魔女やお化けの仮装など、ちょっぴりホラーチックなアイテムに心くすぐられます!

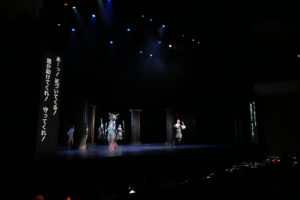

さて、JR天王寺直結のショッピングモール「天王寺ミオ」でも、現在ハロウィンイベントとして「MIO Halloween」を開催中です!!

昨年に引き続き、今年も大阪芸術大学デザイン学科の学生たちが、このイベントに参加してハロウィンを盛り上げています★

本館6階スパイラルスクエアでは、ハロウィン限定のフォトスポットが出現しています!!

このデザインを手がけたのは本学の学生たち♪

ここは…魔女の家!?中央にある鍋が、なんとも怪しげ!SNS映えも間違いなしです!

(この鍋は、ガチャポン抽選会用として使用しているそうです!)

箒に乗って空を飛んでいるような写真が取れるスポットも♪

カボチャやお化けなどの可愛いアイテムを使って写真を撮れば、加工アプリも要りません!笑

また、今月後半からは、同じく本館6階スパイラルスクエアにて、デザイン学科の学生たちによるハロウィン特製のフェイスペイントも予定しています♪

☆フェイスペイント開催日☆

2017年10月21日(土)、22日(日)、28日(土)、29日(日)、30日(月)、31日(火)

14:00~18:00

私も、フェイスペイントの様子を覗きに行こうと思っています!

みなさんも、天王寺ミオへお買い物の際にはぜひお立ち寄りください!!

「MIO Halloween」

2017年9月29日(金)~10月31日(火)

天王寺ミオ

投稿:島田(企画広報部事務室)