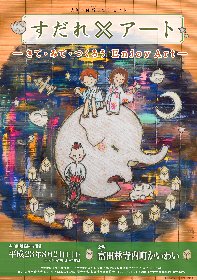

今日は、大阪芸術大学LIBRARY DESIGN LAB.(図書館サークル)から8月21日(日)に富田林寺内町かいわいで開催される寺内町燈路と

今日は、大阪芸術大学LIBRARY DESIGN LAB.(図書館サークル)から8月21日(日)に富田林寺内町かいわいで開催される寺内町燈路と

同時開催のイベント 大阪金剛簾プロジェクト第3弾『すだれ×アート-きて・みて・つくろう Enjoy Art-』のご案内です。

チラシ・ポスター デザイン: 田中晋弥(デザイン学科3回生)

イラスト: 福西茉莉子(デザイン学科2回生)

富田林市の伝統工芸品に「大阪(おおさか)金剛(こんごう)簾(すだれ)」があります。

国の伝統工芸品にも指定されている「大阪金剛簾」の良さをより多くの方々に知っていただきたい、生活の中にも取り入れていただき

たいという思いから、私たちは『大阪金剛簾プロジェクト』を2010年より開始しました。8月には最初のイベントとして

『すだれ×アート―大阪金剛簾と夏の涼アート―』を、今年の2月には『春ふわり寺内町―歴史とアートであったまろ―』を開催しました。

http://geidai-blog.jp/2011/02/10/

そして3回目となる今回のイベントに際し、私たちはいまあらためて「エコ」に目を向けたいと思います。この夏、東日本大震災から

そして3回目となる今回のイベントに際し、私たちはいまあらためて「エコ」に目を向けたいと思います。この夏、東日本大震災から

復興へと向かうなかで、エネルギーの問題は日々の生活において無視できないものとなりました。だからこそ、古より受け継がれて

きた簾の機能をより多くの方々に知っていただけること、簾がもたらす自然の涼を体感していただけることを目標にします。

このイベントでは、まず「大阪金剛簾」のもつ伝統の素晴らしさを発信します。そして伝統とアートが融合した新しい簾のスタイルを

提案します。さらに歴史ある富田林寺内町で大阪芸術大学の学生たちがアートの数々(音楽・美術・ワークショップ)を繰り広げます。

『すだれ×アート-きて・みて・つくろう Enjoy Art-』がひと夏の思い出になりますよう、みなさまのお越しをお待ちしています。

(チラシ掲載文作成 大阪芸術大学LIBRARY DESIGN LAB.代表 上田悠暉・神尾康孝)

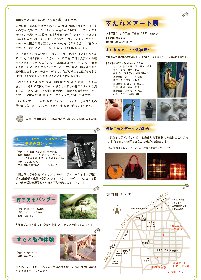

●すだれ×アート展 【場所】勝間家住宅

●すだれ×アート展 【場所】勝間家住宅

【時間】13時30分から21時

・ すだれ×アート-彫刻展-

大阪芸術大学美術学科 彫刻コース3回生 今井

杏奈/大野聡/塚本千代/福川智美/池田麻生/

美術学科1回生[彫刻]・[版画]有志/美術

学科 彫刻コース・副手 明石 隼/西下美緒子

/ 美術学科 彫刻コース・卒業生 齊藤秀樹/

若林節子/美術学科 彫刻コース・教授 山本

哲三(特別出展)

勝間家の空間と作品が錯綜したり相互浸透する

ことで生まれるアートの活力にご期待ください!

1日限りの展示ですが、それだけに皆、集中して

います!! 目下、新作を制作中のメンバーもいま

す。ぜひ、ご高覧ください。

2月 すだれ×アート-染織展-

藤井裕史(工芸学科 副手)

・伝統工芸とデザインの融合

・伝統工芸とデザインの融合

簾プロジェクトチーム(大阪芸術大学

デザイン学科)

2月には、ひとつながり‐簾の新たな可能性‐

と題して、簾を素材とした新たな製品が誕生

しました。バッグや名刺入れ、照明等は、

大変評判も良く、読売新聞2月11日朝刊にも

取材記事が掲載されました。

今回は、また一段とバージョンアップした

新工芸品にご注目ください。

● 竹であそバンブー

● 竹であそバンブー

【場所】じないまち交流館

【時間】13時30分から15時30分

(ワークショップ・メンバー)

美術学科1回生 中本知里/川口千佳/竹内茉利

/鎌田紗栄/2回生 鈴木真紀/写真学科2回生

三田周/河嶋恭平/3回生 上田悠暉/ デザイン

学科3回生 田中晋弥/ 大学院芸術研究科博士

課程後期デザイン(写真)領域 神尾康孝/

卒業生 宮本たくる/寺田摩矢

竹などの自然素材に触れる機会の少ない子どもたちにすだれの

竹などの自然素材に触れる機会の少ない子どもたちにすだれの

素材でもある竹の良さをぜひ、知ってもらおうと竹を使った

楽器や飛行機などを作成するワークショップを開催します。

子どもさんたちに刃物は危ないので、その下準備として学生

たちは、楽器(通称ゲロゲロ)に合う竹を伐採することから

始めました。竹薮から切り出した竹を楽器の大きさに裁断し、

危なくないように加工した後、当日は、良い音が鳴るような

仕上げや彩色を施してもらおうと考えています。

竹の飛行機は、綿密な?設計図の基に、竹の部品作りにも学生

たちは、真剣な眼差しで取り組んでいます。

2月のワークショップ(粘土をのばしてぺったんこ)もとても

盛り上がりましたが、今回も自分だけのオリジナルの楽器や

飛行機を手にしたときの子どもたちの笑顔がとても楽しみです!

● すだれ製作体験

● すだれ製作体験

【場所】寺内町センター

【時間】18時から21時

簾プロジェクトチーム(大阪芸術大学

デザイン学科)

2月のイベントの折にも、「ひとつながり」

のデザインチームが担当しましたが、多くの

皆さんが、体験され、とても喜んでください

ました。今回もぜひマイ・コースターの作製

に挑戦してください!

クラシックア

クラシックア

大阪造形センターで 7月4日から9日まで明星守さん(大阪芸術大学芸術計画学科82卒)の個展が行われました。

大阪造形センターで 7月4日から9日まで明星守さん(大阪芸術大学芸術計画学科82卒)の個展が行われました。 明星さんはある一定の地域でねぎ調査を行い、それを写真と地図等を使用し作品として発表してこられました。今回は展覧会期間中にレクチャー「境界線上の“ねぎ地図”的考察」も行なわれました。

明星さんはある一定の地域でねぎ調査を行い、それを写真と地図等を使用し作品として発表してこられました。今回は展覧会期間中にレクチャー「境界線上の“ねぎ地図”的考察」も行なわれました。 作品は、印画紙ロール幅110センチを使用し、プランターに栽培してあるねぎを撮影しそれを印画紙に焼き付け、筒状に構成し内側からライトを忍ばせ灯籠のようなものに見える作品が展示してありました。

作品は、印画紙ロール幅110センチを使用し、プランターに栽培してあるねぎを撮影しそれを印画紙に焼き付け、筒状に構成し内側からライトを忍ばせ灯籠のようなものに見える作品が展示してありました。

「ねぎ地図とは何だろう」考える学生もいると思いますので簡単に説明します。時々、自宅前になにげにプランターに植えられたねぎを見ることがあります。観賞用でもなく食用にとも思いにくいこのねぎの存在を明星さんは、30年ほど前からアートフィールドワークとして調査を行ってきました。ある一定の地域を決めそのような場面を写真で記録し、その調査した地域の地図とともに展示していました。そのような制作形態から、一般の人たちの日常的行為「プランタンにねぎを植える」から、その背景にある物語を明星さんと地域の人たちで紡ぎ出す作業を続けておられます。

「ねぎ地図とは何だろう」考える学生もいると思いますので簡単に説明します。時々、自宅前になにげにプランターに植えられたねぎを見ることがあります。観賞用でもなく食用にとも思いにくいこのねぎの存在を明星さんは、30年ほど前からアートフィールドワークとして調査を行ってきました。ある一定の地域を決めそのような場面を写真で記録し、その調査した地域の地図とともに展示していました。そのような制作形態から、一般の人たちの日常的行為「プランタンにねぎを植える」から、その背景にある物語を明星さんと地域の人たちで紡ぎ出す作業を続けておられます。

さて、今週の大阪芸大テレビ。

さて、今週の大阪芸大テレビ。 続いては、大阪芸術大学から生まれた素敵な音楽をご紹介する、「OUAミュージックライブラリー」のコーナーです。

続いては、大阪芸術大学から生まれた素敵な音楽をご紹介する、「OUAミュージックライブラリー」のコーナーです。 今回はその中から、卒業生の朝野翔さん『木漏れ日の中で』と木下慎之介『Z.I.Z(ジズ)』の曲をお届けします!

今回はその中から、卒業生の朝野翔さん『木漏れ日の中で』と木下慎之介『Z.I.Z(ジズ)』の曲をお届けします! 今日のゲストは、先週に引き続き、大阪芸大「映像学科」のご出身で俳優の『副島新五さん』です!

今日のゲストは、先週に引き続き、大阪芸大「映像学科」のご出身で俳優の『副島新五さん』です! 副島さんは無料動画サイトのYouTubeにて、「SOEZIMAXチャンネル」を開設していらっしゃるんです!そこで、副島さんが出演、演出されるショートコメディを無料で配信されているんです。

副島さんは無料動画サイトのYouTubeにて、「SOEZIMAXチャンネル」を開設していらっしゃるんです!そこで、副島さんが出演、演出されるショートコメディを無料で配信されているんです。 さあそして、今回のプレゼントはなんと二本立てです!

さあそして、今回のプレゼントはなんと二本立てです! 今日は、大阪芸術大学LIBRARY DESIGN LAB.(図書館サークル)から8月21日(日)に富田林寺内町かいわいで開催される寺内町燈路と

今日は、大阪芸術大学LIBRARY DESIGN LAB.(図書館サークル)から8月21日(日)に富田林寺内町かいわいで開催される寺内町燈路と そして3回目となる今回のイベントに際し、私たちはいまあらためて「エコ」に目を向けたいと思います。この夏、東日本大震災から

そして3回目となる今回のイベントに際し、私たちはいまあらためて「エコ」に目を向けたいと思います。この夏、東日本大震災から ●すだれ×アート展 【場所】勝間家住宅

●すだれ×アート展 【場所】勝間家住宅 ・伝統工芸とデザインの融合

・伝統工芸とデザインの融合 ● 竹であそバンブー

● 竹であそバンブー  竹などの自然素材に触れる機会の少ない子どもたちにすだれの

竹などの自然素材に触れる機会の少ない子どもたちにすだれの ● すだれ製作体験

● すだれ製作体験 クラシックア

クラシックア

普段なかなか知ることのできないアニメの裏側が覗ける絶好のチャンス。もしかしたらテレビ番組ではきっと実現しないようなキャラクター同士のコラボレーションが飛び出す・・・かもしれません!?

普段なかなか知ることのできないアニメの裏側が覗ける絶好のチャンス。もしかしたらテレビ番組ではきっと実現しないようなキャラクター同士のコラボレーションが飛び出す・・・かもしれません!?