本日のブログは、キャラクター造形学科の話題です!

これまでにも、プロの漫画家として活躍している卒業生・在校生を紹介してきましたが…

今日は週刊連載をしている2人の卒業生を紹介します♪

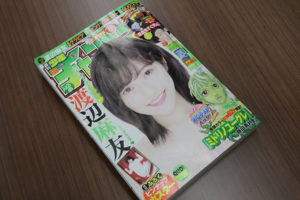

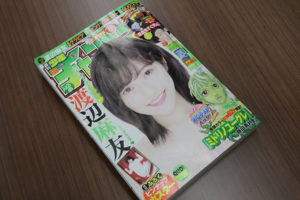

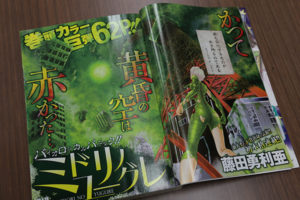

まずは、藤田勇利亜さん(2008年度入学生)が「週刊少年チャンピオン」で「ミドリノユーグレ」という作品を連載中!

藤田さんは、2012年に「別冊少年チャンピオン」でデビュー。

2013年に「週刊少年チャンピオン」で読み切り作品「Nots」発表、2014年には同誌で「UNI」を短期集中連載していました。

そして、今年3月に発売された「週刊少年チャンピオン 4月14日号」から、週刊連載をスタート!

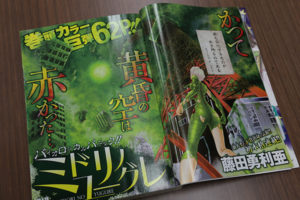

「ミドリノユーグレ」という作品は、巨大化したミドリムシが人類を襲うというパニックSF!!

主人公の研究者・豪家(ごうや)は、ミドリムシの能力に着目し、食用・環境改善・エネルギー利用などのために巨大化させる研究を行っていたのですが、あるきっかけでミドリムシが暴走を始めてしまって大変!というストーリーになっています。

4月連載開始以降、ネット上でも「主人公の名前が”ゴーヤ”だったりして、細かいところで”ミドリ”に拘っているところが好き」「ミドリムシを題材にしているところが斬新」など、多くの反響を呼んでいる様子!

そんな「ミドリノユーグレ」、なんと8月8日(月)に単行本第1巻が発売されます!!

これから読んでみたいという方は、今がちょうど良いタイミングかも!

ぜひ、お手に取ってご覧ください♪

—–

もう1人ご紹介するのは、西村啓さん(2011年度入学生)!

西村さんは「週刊少年サンデー」漫画賞にて「僕の座敷わらしサマ」で佳作を受賞した他、これまでに数々の読み切り作品を掲載してきました。

そして7月13日(水)に小学館が「サンデー」系の無料漫画サイト「サンデーうぇぶり」をオープンしたのですが、こちらで西村さんの作品「桜葉先輩は初恋」が連載されています!

★「桜葉先輩は初恋」ストーリー

言いたいことが言えない気弱な性格の高校生・一ノ瀬カナタ。

同級生にそそのかされ、誰もが憧れる高嶺の花・桜葉先輩に告白させられることに…だが大方の予想を裏切り、返ってきた答えはまさかのイエス!

二人は恋人になるのだが…?!

捉え方によってはストーカー。見方によっては変態。

静かな物腰と綺麗な顔からは想像できない桜葉先輩の行動に圧倒され?!

羨ましいけど怖い…怖いけどクセになる!

才色兼備の変態ヒロインコメディー!!

私も、公開されている第3話まで読みましたが、本当にクセになってしまい、早く次の話が読みたくてウズウズしています。

そんな西村さんの作品「桜葉先輩は初恋」は >>コチラ で読むことができますよ♪

—–

最後に!!

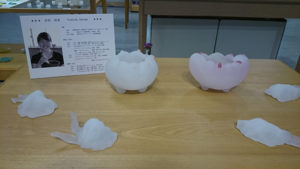

キャラクター造形学科から、夏休みにぴったりのグループ展のお知らせです!

キャラクター造形学科・夏の恒例行事、3・4年生によるグループ展です!

このグループ展は、「プレゼンテーション」という授業の一環で行っており、今年は8月から9月にかけて大阪府内の貸しギャラリーで一挙にさまざまな展覧会を開催します★

「星のいのち展」

8月8日(月)~13日(土)

ファイブパレットロコロナギャラリー(天王寺)

「四季の花園展」

8月14日(日)~16日(火)

バリラックス THE GARDEN梅田(梅田)

「メイク☆アップ」

8月15日(月)~17日(火)

SMBCコンシューマー ファイナンス株式会社 心斎橋お客様サービスプラザ(心斎橋)

「大正浪漫展」

8月15日(月)~21日(日)

モノコト(中崎町)

「民族衣装とあれやこれ」

8月18日(木)~22日(月)

モノカフェ ワヲン(中崎町)

「白黒「個」展」

8月19日(月)~21日(金)

Art Gallery&Rental Space FOCUS(針中野)

「描く!映画展 MOVIE+1」

8月27日(土)~28日(日)

凡菜米茶 tea for two(淀屋橋)

「あの日、少女が見たセカイ。」

8月29日(月)~9月4日(日)

Gallery H_indentit(天神橋筋6丁目)

「機関(からくり)展」

8月30日(火)~9月4日(日)

Mole&Hosoi coffees Gallery(淀屋橋)

「Beauty&Beast」

8月30日(火)~9月4日(日)

SoHo Art Gallery(谷町9丁目)

「Horrors go-Luck!」

8月30日(火)~9月4日(日)

ギャラリーパライソ(心斎橋)

「空想生物研究発表報告会」

9月5日(月)~11日(日)

nano gallery(天王寺)

「UP TOWNへくり出そう」

9月9日(金)~11日(日)

モノカフェ ワヲン(中崎町)

この夏は、お気に入りの展覧会を見つけにギャラリー巡りはいかがでしょうか?

投稿:島田(企画広報部事務室)

さて、今週の「大阪芸大テレビ」は、総合体育館前の芝生広場から番組をお届け!

さて、今週の「大阪芸大テレビ」は、総合体育館前の芝生広場から番組をお届け! まずはじめにお届けするニュースは、堂島リバーフォーラムで開催中の「アートアクアリウム展~大阪・金魚の艶~&ナイトアクアリウム Supported by 大阪芸術大学グループ」!

まずはじめにお届けするニュースは、堂島リバーフォーラムで開催中の「アートアクアリウム展~大阪・金魚の艶~&ナイトアクアリウム Supported by 大阪芸術大学グループ」! 続いて、大阪芸術大学から生まれた音楽を紹介する「OUAミュージックライブラリー」のコーナーです。

続いて、大阪芸術大学から生まれた音楽を紹介する「OUAミュージックライブラリー」のコーナーです。