昨日7日(木)から授業を再開した大阪芸術大学。

昨日7日(木)から授業を再開した大阪芸術大学。

学生のみなさん、今年度の授業もあと1ヶ月ですが、最後まで気を抜かずにがんばりましょうね!!

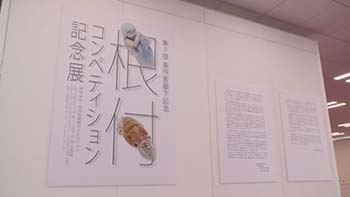

さて、今週の「大阪芸大テレビ」は、「第7回高円宮殿下記念 根付コンペティション記念展」の話題からお伝えします!

さて、今週の「大阪芸大テレビ」は、「第7回高円宮殿下記念 根付コンペティション記念展」の話題からお伝えします!

この展覧会は、世界有数の根付コレクターとして、また現代根付作家を育まれてこられたことで知られている本学客員教授の高円宮妃久子殿下と高円宮憲仁親王の両殿下を記念して2009年から開催されているものです。

今年はグループ各校の学生から141点の作品が集まりました。

栄えある高円宮賞に輝いたのは、どんな作品なのでしょうか…?!

続いて、大阪の街を彩る光の祭典「OSAKA光のルネサンス」と「大阪・光の饗宴」の話題からお伝えします!

続いて、大阪の街を彩る光の祭典「OSAKA光のルネサンス」と「大阪・光の饗宴」の話題からお伝えします!

このイベントには大阪芸術大学も特別協賛しており、土佐堀川沿いのリバーサイドパークでは、学生たちが制作した光のオブジェの展示が行われました。

また、今年は梅田からなんばまでの御堂筋沿線ビルに、デザイン学科プロダクトデザインコースの学生たちが企画した「光のモニュメント」が設置されました!

幻想的な作品をお見逃しなく!

そして最後は、大阪芸術大学から生まれた音楽を紹介する「OUAミュージックライブラリー」のコーナーです。

そして最後は、大阪芸術大学から生まれた音楽を紹介する「OUAミュージックライブラリー」のコーナーです。

今回は、昨年8月に開催された「大阪芸術大学プロムナード」で演奏された曲の中から、嶋田愛里さん作詞作曲の「線香花火」をご紹介します♪

嶋田さんといえば、以前番組でも「泣いた」という曲をご紹介しましたよね!

今回お送りするのはどんな曲なのか…必聴です!!

「大阪芸大テレビ」は毎週金曜、深夜24時45分からサンテレビで放送中!また、奈良テレビ放送、テレビ和歌山でも好評放送中です!

みなさん是非ご覧ください!!

<<オンエア情報>>

1月8日(金)

奈良テレビ放送 21:30から

サンテレビジョン 24:45から

1月9日(土)

テレビ和歌山 23:20から ※放送時間変更