芸大キャンパスの桜が満開を迎えた4月初旬、初めて芸大図書館を利用される新入生の皆さんに、館内見学のツアーを開催しました。

どこに何があるのか、どんなサービスが利用できるのか、知っていれば大いに役立つ図書館利用のナビゲーション。図書館を上手に活用してもらうために、短い時間で、「知とアート」がこだまする森をめぐりました。便利なサービスや図書館を満喫する裏技まで、見どころいっぱいの図書館ツアー。そのひとこまを紹介します。

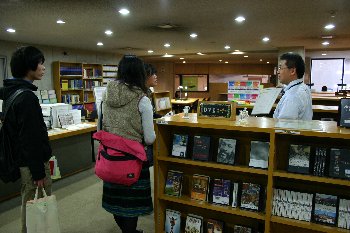

ツアーに参加してくれた新入生の皆さんです。やや緊張した表情がなんとも初々しい!

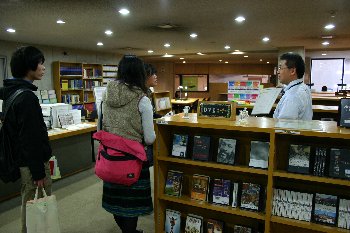

2階メインカウンターの前には「指定図書」や「学科がおすすめする100冊」がびっしりと並んでいます。こころに栄養を与える素敵

な本たち…。学生時代にぜひ読んでもらいたい本ばかりなので、館員の説明も力が入ります。

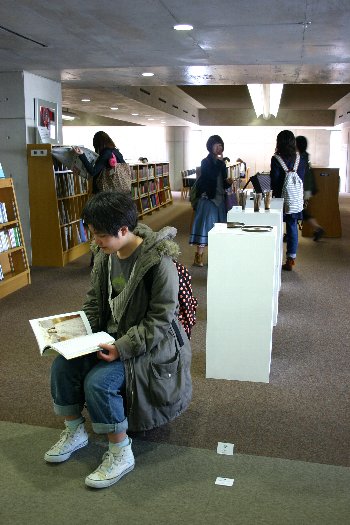

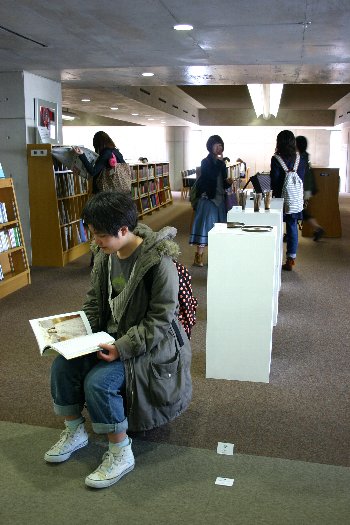

閲覧室では芸大生や卒業生のユニークな作品を展示しています。

閲覧室では芸大生や卒業生のユニークな作品を展示しています。

本を借りに来た学生が思わず立ち止まってしまうような、アーティスティックな空気が広がります。

3階のDVDコーナーでは、芸大生が昨年見たDVDの人気ランキングを紹介。さらに、クラシックからジャズ・ロック・Jポップなど、

幅広いジャンルの楽譜を目にして、皆さん、「すご?い!」 この感動が、芸術作品を生み出すモチベーションになるんですよね!

同じ階にある視聴室は、視聴覚資料を使っての授業や学生グループの研究発表等に利用して頂いています。エコと高画質にこだわった

大型のプラズマテレビとハイグレードの音響装置で、臨場感にあふれた音とダイナミックな映像を楽しめます。

4階カウンターにある自動貸出機の(通称)“かしだしくん”です。

2階から4階まで各フロアーに設置されたパソコンでは、蔵書の検索だけでなく、インターネットや様々なデータベースからも情報を

得ることができます。利用者が「知りたい」ことにいち早くたどりつけるように、館員が丁寧にお手伝いします。

「へえー、こうやって調べていけば、いいんですね!」 遠慮せず、館員に声をかけてください。

こんなふうに実感してもらえますから^∇^

皆さん、お疲れさまでした!

皆さん、お疲れさまでした!

盛りだくさんだったツアーの最後は、建築界で数々の賞に輝いたらせん階段をゆっくりと降りて来てもらいました。

皆さん、今日から図書館をマイライブラリーとして、活用してくださいね!

ツアーでは新入生の皆さんから質問やナマの声を聞かせてもらい、私たち館員が学ばせてもらうことも多くありました。

嬉しいことには、参加者の中に、翌日もまた、友だちを誘って参加してくれた人がいたことや、ツアー終了後、早速、本を借りてくれていたこと…。

新入生の皆さんが楽しく図書館を利用するきっかけとなれたようで、館員冥利につきます。これからも、皆さんのレポートや調査・研究をサポートできるよう、日々サービス向上に努めていきますので、どうぞ皆さん、時間を見つけて図書館に足を運んでください。

図書館で、アーティストになるためのヒントを見つけてもらえれば嬉しいです。

慌しく過ぎる学生生活、希望と不安を抱えながら、ときに迷うこともあるでしょう。でも、図書館に一歩足を踏み入れたときから、あなたと本と図書館はいつもつながっています。

投稿:図書館

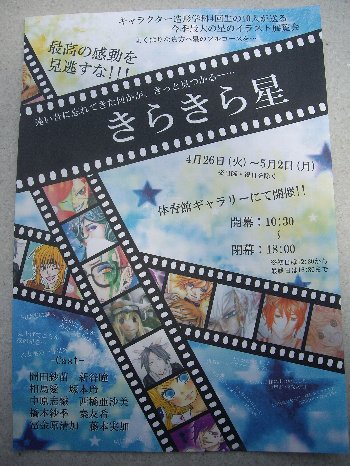

参加メンバーは岡田紗苗さん、新谷瞳さん、相馬愛さん、塚本玲さん、中原志織さん、西橋亜沙美さん、橋本紗季さん、

参加メンバーは岡田紗苗さん、新谷瞳さん、相馬愛さん、塚本玲さん、中原志織さん、西橋亜沙美さん、橋本紗季さん、 タイトルからもおわかりいただけるように、今回のテーマは星。星座のイラストをはじめとして、絵本、漫画、ゲームなど、これまでに学んだ表現方法を生かした盛りだくさんで楽しい展覧会になっています。

タイトルからもおわかりいただけるように、今回のテーマは星。星座のイラストをはじめとして、絵本、漫画、ゲームなど、これまでに学んだ表現方法を生かした盛りだくさんで楽しい展覧会になっています。

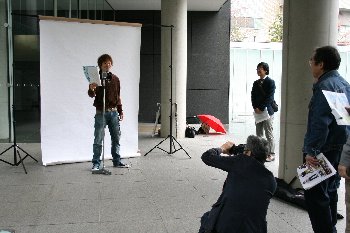

先日、総合体育館前で大阪芸大グループのオープンキャンパスのポスターに使われる、写真の撮影が行われました!

先日、総合体育館前で大阪芸大グループのオープンキャンパスのポスターに使われる、写真の撮影が行われました!

学生たちの感想

学生たちの感想 三澤浩二さん(美術学科87卒)の作品展が3月28日から4月2日まで行なわれていました。三澤さんの作品は抽象絵画です。ギャンバス内に規則正しく正方形が配置され、色彩は補色関係にある緑と赤により画面が構成されています。三澤さん作品から、パウル・クレーやモンドリアン、カラーフィールド・ペインティング等から作品を読み取れ感ずる事ができます。

三澤浩二さん(美術学科87卒)の作品展が3月28日から4月2日まで行なわれていました。三澤さんの作品は抽象絵画です。ギャンバス内に規則正しく正方形が配置され、色彩は補色関係にある緑と赤により画面が構成されています。三澤さん作品から、パウル・クレーやモンドリアン、カラーフィールド・ペインティング等から作品を読み取れ感ずる事ができます。

ヨーロッパ絵画は、絵画(平面)に私たちが見えている世界そっくりのものを描き出そうとし遠近法を開発しました。その当時の人々は大変驚いたに違いありません。今で云うなら3D映画の体験か、それ以上の事であったと思います。しかしその遠近法的具象絵画からの脱却で、抽象画が生まれてきました。そこには遠近法から「深み」という絵画独自の空間の一つが生まれてきたと思います。

ヨーロッパ絵画は、絵画(平面)に私たちが見えている世界そっくりのものを描き出そうとし遠近法を開発しました。その当時の人々は大変驚いたに違いありません。今で云うなら3D映画の体験か、それ以上の事であったと思います。しかしその遠近法的具象絵画からの脱却で、抽象画が生まれてきました。そこには遠近法から「深み」という絵画独自の空間の一つが生まれてきたと思います。 三澤さんの作品にはこの「深み」を探求している様子がうかがえます。残念ながらこの「深み」体験するには、実際作品の前にたち作品を経験するしかありません。

三澤さんの作品にはこの「深み」を探求している様子がうかがえます。残念ながらこの「深み」体験するには、実際作品の前にたち作品を経験するしかありません。 作品の特徴とし、一般的にキャンバスにジェッソな下地を塗り重ね、基底を作るのですが、この作品は暗布を基底としています。それは作品に大きな影響を与え、効果を計算しての作業であるという事です。三澤さんは山口県在住です。

作品の特徴とし、一般的にキャンバスにジェッソな下地を塗り重ね、基底を作るのですが、この作品は暗布を基底としています。それは作品に大きな影響を与え、効果を計算しての作業であるという事です。三澤さんは山口県在住です。

閲覧室では芸大生や卒業生のユニークな作品を展示しています。

閲覧室では芸大生や卒業生のユニークな作品を展示しています。

皆さん、お疲れさまでした!

皆さん、お疲れさまでした!