皆さんこんにちは。

皆さんこんにちは。

本日、放送学科の6号館スタジオでSONYのカメラセミナーが行なわれたので、その模様をお伝えします!

今回講義をしてくださったのは、SONYのカメラ設計やマーケティングを経験、自らも撮影をこなす“正ちゃん”こと小倉正二さんです。

講義では、映像業界の方向性や撮影をするうえでの基本知識が話されました。

地デジになって当たり前になった16:9の画面サイズが、前の画面サイズ4:3とはどのような違いがあるのか、ハイビジョンの映像になってどんなメリットができたのかなど普段聞けない話が盛りだくさんでした。

「シネマな映像とビデオな映像」というテーマでは、現場でのカメラの使い分けや必要とされるカメラの能力などが話されました。

「シネマな映像とビデオな映像」というテーマでは、現場でのカメラの使い分けや必要とされるカメラの能力などが話されました。

今話題になっている一眼レフカメラを使った撮影が一般的なビデオ撮影とどう違うのかという話題では、実際に比較画面を使って説明されました。

一般的なビデオカメラはピントの合う位置が広く全体的にはっきり写るのに対して、一眼レフカメラは大判サイズと呼ばれるセンサーの影響でピントの合う位置が狭いということでした。

この特性には、見せたいものにピントを合わせて後ろをぼかすことで、主役を主張させる効果があるらしいですよ!!

また講義の後半には実際に機材に触っての講習も行なわれ、参加した学生達は熱心に講義を受けていました。

また講義の後半には実際に機材に触っての講習も行なわれ、参加した学生達は熱心に講義を受けていました。

普段はなかなか参加が出来ない展示会やセミナーを大学内で受けることが出来て、映像業界を目指す学生達にはとても貴重な体験になったのではないでしょうか?

今回参加した学生の中から未来の映像アーティストが生まれてほしいですね!!

このまま降り続ければ積もるかなと思ったのですが、昼過ぎには雪も止み太陽が顔を出しています。

このまま降り続ければ積もるかなと思ったのですが、昼過ぎには雪も止み太陽が顔を出しています。

屏風は日本独特の文化と思われがちですが、その歴史は古く、中国の漢の時代にまでさかのぼります。その後、朝鮮半島を経由して日本に伝わってきたものなんだとか…

屏風は日本独特の文化と思われがちですが、その歴史は古く、中国の漢の時代にまでさかのぼります。その後、朝鮮半島を経由して日本に伝わってきたものなんだとか… しかし、なぜここまで薄くする必要があるのでしょうか?それには理由があります。屏風とは本来、平面的な絵にジグザグの折りを付けることで立体的に見せるもの。だから絵柄の表面自体は立体的ではなく平面でなければならないんです。

しかし、なぜここまで薄くする必要があるのでしょうか?それには理由があります。屏風とは本来、平面的な絵にジグザグの折りを付けることで立体的に見せるもの。だから絵柄の表面自体は立体的ではなく平面でなければならないんです。

催石鎬は1995年の大阪トリエンナーレ彫刻部門で銅賞を受賞した作品「幸福の門」に杉と松の大きな素材を使ったが、逆に最近は小割りした薪のような素材積み上げた作品を試みたりしている。制作の方法は変わるが、木のにおいは変わらない。

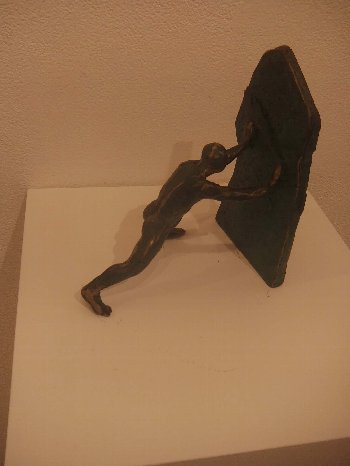

催石鎬は1995年の大阪トリエンナーレ彫刻部門で銅賞を受賞した作品「幸福の門」に杉と松の大きな素材を使ったが、逆に最近は小割りした薪のような素材積み上げた作品を試みたりしている。制作の方法は変わるが、木のにおいは変わらない。 黄賢秀はブロンズによる独特の表現をつづけている。かつて韓国の評論家はそれを“造形詩”とよんだが、多くの作品で人間が登場しながらそれは人体での求心的な造形の追求であるより、世界にたいするある種の意思を開示するかのような行為者であったりする。

黄賢秀はブロンズによる独特の表現をつづけている。かつて韓国の評論家はそれを“造形詩”とよんだが、多くの作品で人間が登場しながらそれは人体での求心的な造形の追求であるより、世界にたいするある種の意思を開示するかのような行為者であったりする。 ながく絵画で親しまれてきた呉本俊松だが、ここ数年彫刻を手がけている。といっても一から石や木を削り始めたわけでもなく、ブリキなどを使って独特の方法とニュアンスをもつ作品をうみだしている。作者の絵画とはまた違った人間像が登場する。

ながく絵画で親しまれてきた呉本俊松だが、ここ数年彫刻を手がけている。といっても一から石や木を削り始めたわけでもなく、ブリキなどを使って独特の方法とニュアンスをもつ作品をうみだしている。作者の絵画とはまた違った人間像が登場する。

さて、今週の大阪芸大テレビ。

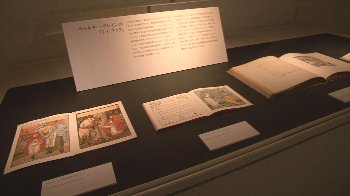

さて、今週の大阪芸大テレビ。 続いては、大阪芸術大学博物館で開催された所蔵品展の模様をご紹介します!

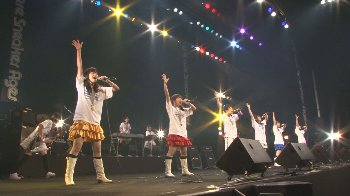

続いては、大阪芸術大学博物館で開催された所蔵品展の模様をご紹介します! 最後は、大阪芸術大学ポピュラー音楽コースの学生と卒業生らによるゴスペルグループ、チェレステ・F・メルクルズの演奏をお送りします!

最後は、大阪芸術大学ポピュラー音楽コースの学生と卒業生らによるゴスペルグループ、チェレステ・F・メルクルズの演奏をお送りします!