持田総章先生(元美術学科学科長)の絵画版画の展覧会が3月26日から4月24日まで尼信博物館で行なわれています。

持田総章先生(元美術学科学科長)の絵画版画の展覧会が3月26日から4月24日まで尼信博物館で行なわれています。

展示作品は1960年代の銅版画から2011年の新作まで時間軸で展示してあり、初期の作品から現在まで人間の存在をテーマとされていることが感じられます。

銅版画からシルクスクリーン版画と移行しますが、その時代から平面を逸脱するようになります。一見色彩の重なりと思われるところには複数の作品が重ねられ、表面の重層化の意識が窺えます。現代アートにみられるマンガをモチーフとした絵画では、薄っぺらな表面に現代のリアリティーを感じている反面、この当時の時代的感覚として、表層の重複化に世界の本質を感じていたのではないでしょうか。

近年の作品LOCATIONシリーズでは、版画制作で使用していたフェルトを基底面とし、飛行機や人のイメージを焼付ける方法で制作されています。作品表面には「空気」と印されており、生存のため必要でありながらほぼ意識されない存在としてその空気があり、それは作家の理念と制作行為の双方と同調しています。

ここで考えたいのは過去の作品と現在の作品の関係です。持田先生の近年の作品は過去の作品の積み重ねにより生まれてきている事は理解できます。では観者がそれを見る視点とはそれだけの関係でしょうか。作品は無数のテクストを内包しており、私には、私とその作品とが結びあう独自なテクストが生まれてきているはずです。観者一人一人が異なる結び方をしているかもしれません。そしてそこには常に新しく生まれ変わる作品の姿があるように思えます。

過去から連続する現在の作品群だけでなく、過去の作品も観者との固有の関係で、作品の表情や内容が現在に生まれ変わるはずです。学生の皆様の創作の触発になると思いますので是非御覧下さい。

尼崎信用金庫博物館 http://www.amashin.co.jp/kaikan/index_fr.html

報告 加藤隆明 教養課程講師

3月20日(日)から25日(金)までの6日間、大阪市中央区上本町西2丁目のギャラリー風雅にて、キャラクター造形学科一期生によるグループ展『開花宣言』が開催されました。

3月20日(日)から25日(金)までの6日間、大阪市中央区上本町西2丁目のギャラリー風雅にて、キャラクター造形学科一期生によるグループ展『開花宣言』が開催されました。 参加者はuekei、ellie、おまる、こばやん、ササツキ、chiko、名越チゴ、なつやまここみ、No.9、ブッキーの10人。

参加者はuekei、ellie、おまる、こばやん、ササツキ、chiko、名越チゴ、なつやまここみ、No.9、ブッキーの10人。

3月18日(金)、天王寺学館高等学校平成22年度後期卒業式終了後の午後2時から、昨年募集があった天王寺学館高等学校マスコットキャラクター優秀作品の表彰式が行われました。

3月18日(金)、天王寺学館高等学校平成22年度後期卒業式終了後の午後2時から、昨年募集があった天王寺学館高等学校マスコットキャラクター優秀作品の表彰式が行われました。

入学式は、学生たちによる雅楽の演奏から始まりました。

入学式は、学生たちによる雅楽の演奏から始まりました。

その後の記念演奏会では、バイオリニストで音楽学科教授の川井郁子先生とバリトン歌手で演奏学科教授で学科長の三原剛先生も出演。川井先生はあの「音楽の殿堂」とも呼ばれているカーネギーホールでも演奏し、最近ではテレビやラジオにも多く出演されています。また、三原先生は、大阪芸術大学の卒業生でもあり、現在では国内外においてリサイタル活動やオペラ、オーケストラとの共演をされています。演奏会はそれはもうすばらしいの一言!!この演奏会で音楽に興味がなかった人も興味を持ってくれたはずです!雅楽や演奏会が入学式で行われるというのは芸大ならではじゃないでしょうか。

その後の記念演奏会では、バイオリニストで音楽学科教授の川井郁子先生とバリトン歌手で演奏学科教授で学科長の三原剛先生も出演。川井先生はあの「音楽の殿堂」とも呼ばれているカーネギーホールでも演奏し、最近ではテレビやラジオにも多く出演されています。また、三原先生は、大阪芸術大学の卒業生でもあり、現在では国内外においてリサイタル活動やオペラ、オーケストラとの共演をされています。演奏会はそれはもうすばらしいの一言!!この演奏会で音楽に興味がなかった人も興味を持ってくれたはずです!雅楽や演奏会が入学式で行われるというのは芸大ならではじゃないでしょうか。

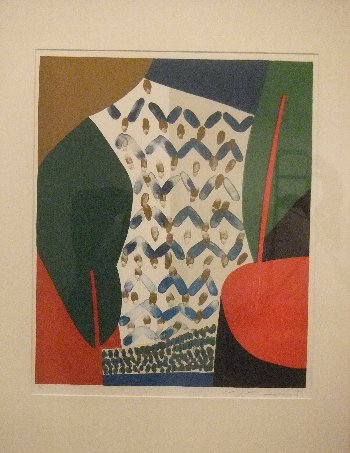

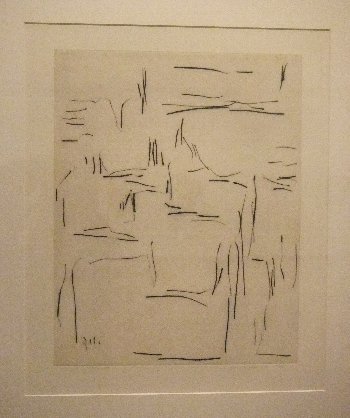

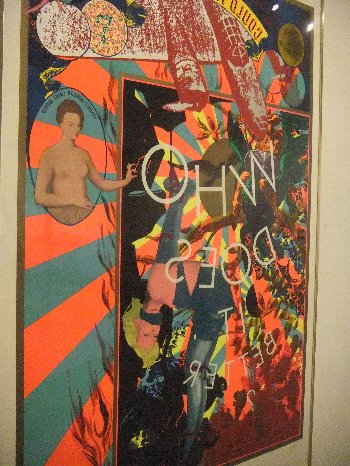

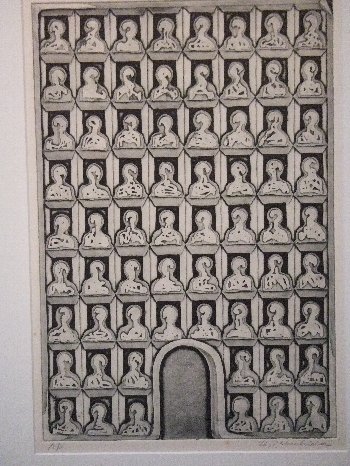

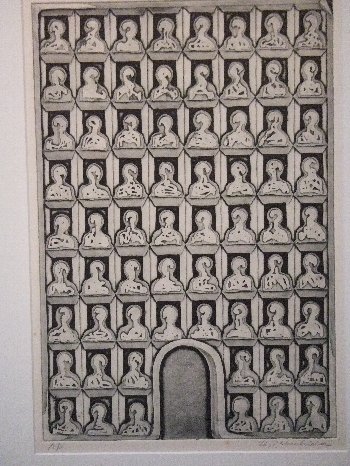

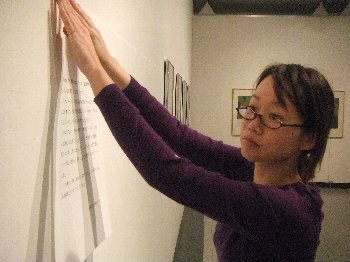

今回のこの展覧会企画は非常勤学芸員高橋真理子(芸術計画学科06卒)さんです。展示準備の最中お邪魔させて頂きました。今回のこの企画にあたり、高橋さんは大阪府立現代美術センター所蔵の作品を使用し、今までとは異なる視点から展覧会コンセプトを組み上げてきたという事です。数ある収蔵作品の中から版画に注目し、作家に関してはほぼ同じ年代に活躍しながらも異なるアートワールドを作り上げた3人を選び、作品を一堂に集め鑑賞してみようと云う事でした。

今回のこの展覧会企画は非常勤学芸員高橋真理子(芸術計画学科06卒)さんです。展示準備の最中お邪魔させて頂きました。今回のこの企画にあたり、高橋さんは大阪府立現代美術センター所蔵の作品を使用し、今までとは異なる視点から展覧会コンセプトを組み上げてきたという事です。数ある収蔵作品の中から版画に注目し、作家に関してはほぼ同じ年代に活躍しながらも異なるアートワールドを作り上げた3人を選び、作品を一堂に集め鑑賞してみようと云う事でした。 池田満寿夫氏は、版画家や芥川賞作家、映画監督、陶芸家等一つの領域にとどまらない多彩な才能の作家でした。横尾忠則氏は、グラフィックデザイナーであり後に画家宣言をした作家です。李 禹煥氏は、日本の現代アート「もの派」の理論的指導者でありました。直島に個人美術館が出来る事でも話題になっています。

池田満寿夫氏は、版画家や芥川賞作家、映画監督、陶芸家等一つの領域にとどまらない多彩な才能の作家でした。横尾忠則氏は、グラフィックデザイナーであり後に画家宣言をした作家です。李 禹煥氏は、日本の現代アート「もの派」の理論的指導者でありました。直島に個人美術館が出来る事でも話題になっています。