岡田彩希子(1998年芸術計画学科卒業)の個展が2011年9月20日から25日にかけて、京都「ギャラリー16」で行われました。岡田さんは大阪芸術大学を卒業した後、大阪大学臨床哲学研究科研究生、京都大学人間・環境学部聴講生などを経て、現在は京都大学人間・環境学研究科博士後期課程に在籍し、精神分析と現代芸術の研究を行っています。

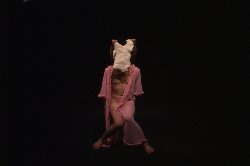

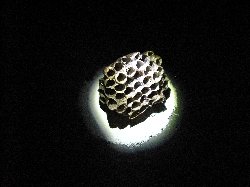

本展は小さなライトに照らされて床に点在するオブジェと、プロジェクターで投影される2つの映像、繰り返し朗読されるテクストなどで構成されたインスタレーション作品です。オブジェには拾得物、母親の遺品、愛する人への贈り物などがあり、すべてが本来あるべき場所から切り離された物たちです。映像には性別のあいまいな人物が、浮かび上がるように黒い背景の中で立ちすくんだり、横たわったりしています。これら奇妙で頼りなげな事物を、傍らから見つめている生命の存在をテクストが語っています。

この作品に寄せられた新宮一成氏(京都大学人間・環境学研究科教授、精神医学)の文章を以下引用します。

“「すべてとは何か?」

岡田彩希子展『私は、私のすべての器官で、あなたを愛す。』の空間に足を踏み入れたとたん、人は己の記憶の暗闇を想うだろう。しかし、小さな光に照らし出された点在するオブジェは、それぞれが記憶の塊のようである。記憶はじつはこんな落とし物であったのではないか。私の古い精神の空間に、誰がそれらを落としたのだろう。

しかし私にはそれは拾えない。それを拾ったのは他者だ。してみると、私は別の人の目で私という記憶たちを見ている。これらの塊は、すべてが私。それらは、映し出される文字から、他者のような「生命」の声をひたすら聞いている。作家は、落ちていたものと、母の遺品と、愛する人にあげたものとで、今回の空間を構成したという。

精神分析でやって来る想起は、話す主体に関わるものだ。しかしあるところまで来ると、想起の主体は自分ではなくなるかもしれない。実際、その主体が「生命」の環そのものとなり、自分は想起される落とし物としてそこに見出されるのみという剣呑な根源的事態へと、われわれはこの空間に乗って運び込まれていくのである。“

新宮一成(精神医学者)

投稿:大橋勝先生(映像学科)

未完成な作品については、そもそも完成と未完成との明白な区別はいかに可能か、という考察も含めて、ミケランジェロやレンブラント、あるいはロダンを参照して、様々な議論や分析がなされている。

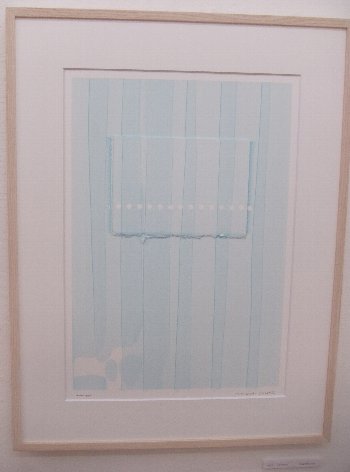

未完成な作品については、そもそも完成と未完成との明白な区別はいかに可能か、という考察も含めて、ミケランジェロやレンブラント、あるいはロダンを参照して、様々な議論や分析がなされている。 大舩光洋はシルクスクリーンを用いているが、画面の一部に紙を置いて刷ってから取り去ったり、一度刷ったスクリーンの面に残ったインクを刷りとる、あるいは小さなスキージで部分的にインクを落としていくというといった、通常では用いられない技法を用いた作品を生み出している。

大舩光洋はシルクスクリーンを用いているが、画面の一部に紙を置いて刷ってから取り去ったり、一度刷ったスクリーンの面に残ったインクを刷りとる、あるいは小さなスキージで部分的にインクを落としていくというといった、通常では用いられない技法を用いた作品を生み出している。 あるいは、完成されるという言葉で示唆されるのは、すべてが決定されてしまって動きが無い作品の状態と言って良いだろう。未完成でありながら成立している作品、あるいは未完状態であることを以て成立する作品。それは作品がある静止状態において固定してしまうことから逃れ、常に運動するものであることを求める態度であろう。

あるいは、完成されるという言葉で示唆されるのは、すべてが決定されてしまって動きが無い作品の状態と言って良いだろう。未完成でありながら成立している作品、あるいは未完状態であることを以て成立する作品。それは作品がある静止状態において固定してしまうことから逃れ、常に運動するものであることを求める態度であろう。 抜粋したテクストからも理解出来るように今回の企画テーマは、作品の未完成について、ということです。作品制作の経験者にはこのテーマはよく理解出来ると思います。

抜粋したテクストからも理解出来るように今回の企画テーマは、作品の未完成について、ということです。作品制作の経験者にはこのテーマはよく理解出来ると思います。

さて、今回初めのニュースは、大阪芸術大学と山崎製パンとのコラボ企画

さて、今回初めのニュースは、大阪芸術大学と山崎製パンとのコラボ企画 続いては特集です!

続いては特集です! 最後は、ギャラリー展の話題です。

最後は、ギャラリー展の話題です。 今回のゲストは、大阪芸術大学映像学科ご出身の映像作家、石田アキラさんです!

今回のゲストは、大阪芸術大学映像学科ご出身の映像作家、石田アキラさんです! 実は、石田さんがかさぼうに入っていた四年間の間、一時期だけかさぼうがテレビから姿を消したことがあったんです。それは、あの阪神大震災が関西を襲った時です。かさぼうは、見た目が派手ということもあり、震災の直後はきっと皆さんに不快な思いを与えてしまうかもしれないという理由でお休みをしていたんだそうです。そして一ヶ月が経ち、かさぼうがふたたび復帰する時がやってきました。その時のロケ地は、被災された兵庫県。石田さんは、「きっと皆さんに受け入れてはもらえないだろうな」と思いながら現場に向かったそうです。しかし、かさぼうが現場に到着すると、なんと沢山の地元の方が「かさぼう!待ってたよ!心配してたんだよ!」と笑顔で迎え入れて下さったんだそうです。「かさぼうも被災してしまったんだと思って心配してたよ。戻ってきてくれてありがとう!」とお守りを渡してくださった方もいたそうで、石田さんは涙が止まらなかったとおっしゃっていました。この出来事が、かさぼう時代でいちばん心に残っているのだそうです。

実は、石田さんがかさぼうに入っていた四年間の間、一時期だけかさぼうがテレビから姿を消したことがあったんです。それは、あの阪神大震災が関西を襲った時です。かさぼうは、見た目が派手ということもあり、震災の直後はきっと皆さんに不快な思いを与えてしまうかもしれないという理由でお休みをしていたんだそうです。そして一ヶ月が経ち、かさぼうがふたたび復帰する時がやってきました。その時のロケ地は、被災された兵庫県。石田さんは、「きっと皆さんに受け入れてはもらえないだろうな」と思いながら現場に向かったそうです。しかし、かさぼうが現場に到着すると、なんと沢山の地元の方が「かさぼう!待ってたよ!心配してたんだよ!」と笑顔で迎え入れて下さったんだそうです。「かさぼうも被災してしまったんだと思って心配してたよ。戻ってきてくれてありがとう!」とお守りを渡してくださった方もいたそうで、石田さんは涙が止まらなかったとおっしゃっていました。この出来事が、かさぼう時代でいちばん心に残っているのだそうです。

作品に出会った時、最初にこのカタチのユニークさに心が引きつけられます。クラゲのようなイメージからは微笑ましさ、可愛らしさなどの印象が生まれます。しかし、アルミ板の鈍い光、規則的接合部分、そして切り抜かれたイメージが、なぜか人を遠ざける痛々しい感覚として伝わってきました。一つの作品の内部には、下に先頭部分を向けた小さな飛行機があり、この痛々しさと繋がるようなものであったと思いま

作品に出会った時、最初にこのカタチのユニークさに心が引きつけられます。クラゲのようなイメージからは微笑ましさ、可愛らしさなどの印象が生まれます。しかし、アルミ板の鈍い光、規則的接合部分、そして切り抜かれたイメージが、なぜか人を遠ざける痛々しい感覚として伝わってきました。一つの作品の内部には、下に先頭部分を向けた小さな飛行機があり、この痛々しさと繋がるようなものであったと思いま もう一つの作品では、内部から複数の紐が下に垂れ、途中に本体と同じカタチをしたものが置かれています。この小さきカタチにはまだ内部空間が外に通じておらず、可愛らしさだけがありました。自然と人工、怖さと優しさ、大きいものと小さいもの、相反するものが数多く同居しているのがこの作品でしょう。

もう一つの作品では、内部から複数の紐が下に垂れ、途中に本体と同じカタチをしたものが置かれています。この小さきカタチにはまだ内部空間が外に通じておらず、可愛らしさだけがありました。自然と人工、怖さと優しさ、大きいものと小さいもの、相反するものが数多く同居しているのがこの作品でしょう。 しかし、自然と人工では、自然は善で人工は悪的紋切り型の世界観でこの作品と出会うことは、あの巨大な自然災害を経験した後では、出来ませんでした。作品がユニークであるほど、現実世界の深刻があらためて感じさせられます。

しかし、自然と人工では、自然は善で人工は悪的紋切り型の世界観でこの作品と出会うことは、あの巨大な自然災害を経験した後では、出来ませんでした。作品がユニークであるほど、現実世界の深刻があらためて感じさせられます。