岡田彩希子(1998年芸術計画学科卒業)の個展が2011年9月20日から25日にかけて、京都「ギャラリー16」で行われました。岡田さんは大阪芸術大学を卒業した後、大阪大学臨床哲学研究科研究生、京都大学人間・環境学部聴講生などを経て、現在は京都大学人間・環境学研究科博士後期課程に在籍し、精神分析と現代芸術の研究を行っています。

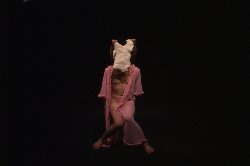

本展は小さなライトに照らされて床に点在するオブジェと、プロジェクターで投影される2つの映像、繰り返し朗読されるテクストなどで構成されたインスタレーション作品です。オブジェには拾得物、母親の遺品、愛する人への贈り物などがあり、すべてが本来あるべき場所から切り離された物たちです。映像には性別のあいまいな人物が、浮かび上がるように黒い背景の中で立ちすくんだり、横たわったりしています。これら奇妙で頼りなげな事物を、傍らから見つめている生命の存在をテクストが語っています。

この作品に寄せられた新宮一成氏(京都大学人間・環境学研究科教授、精神医学)の文章を以下引用します。

“「すべてとは何か?」

岡田彩希子展『私は、私のすべての器官で、あなたを愛す。』の空間に足を踏み入れたとたん、人は己の記憶の暗闇を想うだろう。しかし、小さな光に照らし出された点在するオブジェは、それぞれが記憶の塊のようである。記憶はじつはこんな落とし物であったのではないか。私の古い精神の空間に、誰がそれらを落としたのだろう。

しかし私にはそれは拾えない。それを拾ったのは他者だ。してみると、私は別の人の目で私という記憶たちを見ている。これらの塊は、すべてが私。それらは、映し出される文字から、他者のような「生命」の声をひたすら聞いている。作家は、落ちていたものと、母の遺品と、愛する人にあげたものとで、今回の空間を構成したという。

精神分析でやって来る想起は、話す主体に関わるものだ。しかしあるところまで来ると、想起の主体は自分ではなくなるかもしれない。実際、その主体が「生命」の環そのものとなり、自分は想起される落とし物としてそこに見出されるのみという剣呑な根源的事態へと、われわれはこの空間に乗って運び込まれていくのである。“

新宮一成(精神医学者)

投稿:大橋勝先生(映像学科)

滾る創作意欲!漲る青春!

滾る創作意欲!漲る青春! 今回は6名の副手が参加。イラストや絵本、針金細工の人形など平面から立体までの作品39点が展示スペース一面を飾り、

今回は6名の副手が参加。イラストや絵本、針金細工の人形など平面から立体までの作品39点が展示スペース一面を飾り、 在学中の作品だけでなく、卒業後に制作したも多数あり、在校生の創作意欲に刺激を与えたことでしょう。21号館101教室展示スペースでは今後もさまざまなイベントが企画されています。

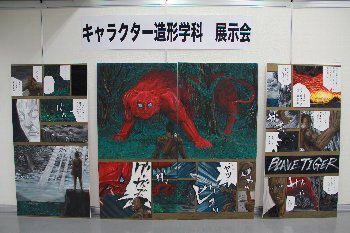

在学中の作品だけでなく、卒業後に制作したも多数あり、在校生の創作意欲に刺激を与えたことでしょう。21号館101教室展示スペースでは今後もさまざまなイベントが企画されています。 9月30日(金)から10月7日まではキャラクター造形学科四回生10名による

9月30日(金)から10月7日まではキャラクター造形学科四回生10名による

ギャラリー&カフェバーである空間で、作品を展示して地域の人たちと交流を持ちながらアートと親しんでもらおうと企画し実現したのが空夢箱(通称オレンジハウス)です。このギャラリー&カフェバーの企画し運営しているのは中橋健さん(芸術計画学科92卒)です。皆さんの作品展示企画をお待ちしていますとのことです。

ギャラリー&カフェバーである空間で、作品を展示して地域の人たちと交流を持ちながらアートと親しんでもらおうと企画し実現したのが空夢箱(通称オレンジハウス)です。このギャラリー&カフェバーの企画し運営しているのは中橋健さん(芸術計画学科92卒)です。皆さんの作品展示企画をお待ちしていますとのことです。 今回の展覧会は、ホワイトキューブではなく、カフェバーであり近所の人が集う場所でもあります。空間構成もオレンジ一色で、なかなか癖のある展示の挑戦しがいのある場所です。この場所で山本さんは、発泡スチロールや紙粘土等で制作した今はあまり見ない井戸から水を汲み上げる道具やマチスのダンスをベースにした土人形、セザンヌの静物画から触発され制作した作品が展示されていました。

今回の展覧会は、ホワイトキューブではなく、カフェバーであり近所の人が集う場所でもあります。空間構成もオレンジ一色で、なかなか癖のある展示の挑戦しがいのある場所です。この場所で山本さんは、発泡スチロールや紙粘土等で制作した今はあまり見ない井戸から水を汲み上げる道具やマチスのダンスをベースにした土人形、セザンヌの静物画から触発され制作した作品が展示されていました。 井戸手押しポンプの作品は、本物そっくりに作られていますが、制作素材から見て非常に軽く出来ています。ポンプの表面の錆びて朽ちてくいような表情はアーティストが特に慎重に制作している所です。モノが溢れているこの世界で、手押しポンプのイメージを選択していること自体、山本さんの何らかの世界観とそのものへの深い洞察があると思います。山本さんは、モノが朽ちてく様の美しさを語っておられました。日本の美意識は自然崇拝的要素があり、人間よって作られたポンプが、徐々に錆び自然に還る過程の姿に美を感じられておられるようでした。このような室内がオレンジ色で埋もれた場所での展示は難しいと思いますが、ギャラリーとは空間の雰囲気が異なり、作品の視点が異なって見える面白みがありました。

井戸手押しポンプの作品は、本物そっくりに作られていますが、制作素材から見て非常に軽く出来ています。ポンプの表面の錆びて朽ちてくいような表情はアーティストが特に慎重に制作している所です。モノが溢れているこの世界で、手押しポンプのイメージを選択していること自体、山本さんの何らかの世界観とそのものへの深い洞察があると思います。山本さんは、モノが朽ちてく様の美しさを語っておられました。日本の美意識は自然崇拝的要素があり、人間よって作られたポンプが、徐々に錆び自然に還る過程の姿に美を感じられておられるようでした。このような室内がオレンジ色で埋もれた場所での展示は難しいと思いますが、ギャラリーとは空間の雰囲気が異なり、作品の視点が異なって見える面白みがありました。 報告 加藤隆明教養課程講師 協力 芸術計画学科研究室

報告 加藤隆明教養課程講師 協力 芸術計画学科研究室

お邪魔したのは、演技演出コース4回生の卒業公演の稽古。

お邪魔したのは、演技演出コース4回生の卒業公演の稽古。 学生達はみな真剣。

学生達はみな真剣。 演技演出コースの卒業公演

演技演出コースの卒業公演

未完成な作品については、そもそも完成と未完成との明白な区別はいかに可能か、という考察も含めて、ミケランジェロやレンブラント、あるいはロダンを参照して、様々な議論や分析がなされている。

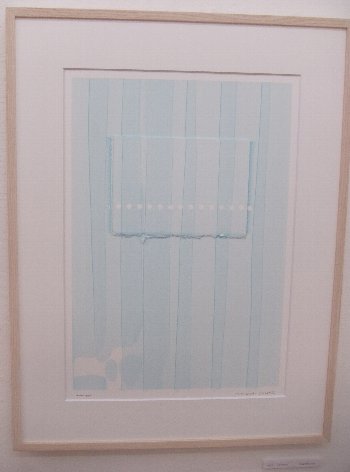

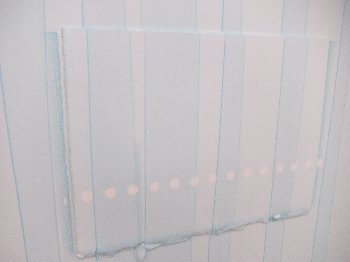

未完成な作品については、そもそも完成と未完成との明白な区別はいかに可能か、という考察も含めて、ミケランジェロやレンブラント、あるいはロダンを参照して、様々な議論や分析がなされている。 大舩光洋はシルクスクリーンを用いているが、画面の一部に紙を置いて刷ってから取り去ったり、一度刷ったスクリーンの面に残ったインクを刷りとる、あるいは小さなスキージで部分的にインクを落としていくというといった、通常では用いられない技法を用いた作品を生み出している。

大舩光洋はシルクスクリーンを用いているが、画面の一部に紙を置いて刷ってから取り去ったり、一度刷ったスクリーンの面に残ったインクを刷りとる、あるいは小さなスキージで部分的にインクを落としていくというといった、通常では用いられない技法を用いた作品を生み出している。 あるいは、完成されるという言葉で示唆されるのは、すべてが決定されてしまって動きが無い作品の状態と言って良いだろう。未完成でありながら成立している作品、あるいは未完状態であることを以て成立する作品。それは作品がある静止状態において固定してしまうことから逃れ、常に運動するものであることを求める態度であろう。

あるいは、完成されるという言葉で示唆されるのは、すべてが決定されてしまって動きが無い作品の状態と言って良いだろう。未完成でありながら成立している作品、あるいは未完状態であることを以て成立する作品。それは作品がある静止状態において固定してしまうことから逃れ、常に運動するものであることを求める態度であろう。 抜粋したテクストからも理解出来るように今回の企画テーマは、作品の未完成について、ということです。作品制作の経験者にはこのテーマはよく理解出来ると思います。

抜粋したテクストからも理解出来るように今回の企画テーマは、作品の未完成について、ということです。作品制作の経験者にはこのテーマはよく理解出来ると思います。