|

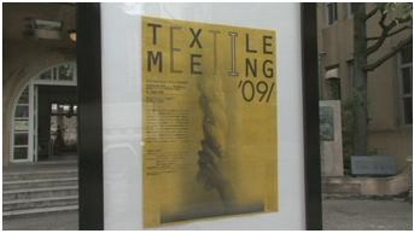

8月29日(土)~9月9日(水)まで、京都市中京区にある元・立誠小学校で「テキスタイルミーティング2009」が開催されました。

(以下、チラシより)

このたび関西のテキスタイルの作家を中心に「テキスタイルミーティング2009」を企画しました。

中心となる実行委員会のメンバーがそれぞれ作家を推薦し、展覧会の企画・運営を行っており、そのために何回も会議を重ねてきました。こうした会議もミーティングの始まりと位置づけております。 さらにこの企画は展覧会の開催だけでなく、今後、テキスタイル関係者のための、様々な情報や技術の公開の場にしていきたいと考えています。そして作家だけでなく、産業界やテキスタイルに興味ある若い人々の様々な出会いがうまれ、テキスタイルの世界が少しでも広がっていくことを目指していきます。

この展示会に、大阪芸術大学の教員と、大学院の学生たちが参加しているということで、早速取材に行ってきました。

会場はここ、「元・立誠小学校」。教育施設としての役目を終えた後、会議やイベント等に活用されているそうです。

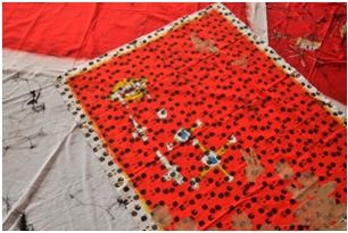

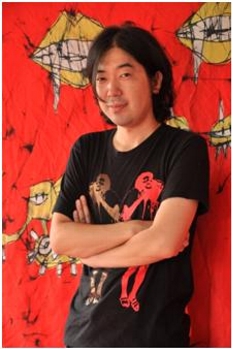

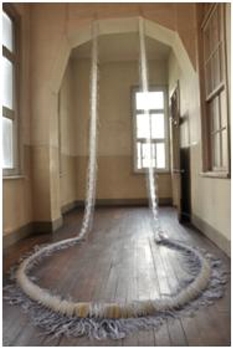

今回は、この展示に作品を出品されている、大阪芸術大学大学院後期課程芸術制作研究科 工芸(染色)に在学中の前川多仁さんにお話を伺いました。  >>作品のテーマは何ですか?

「いつも『キッチュ』をテーマに制作しています。

それは派手さであったり強さであったり、ルーズさであったり雑さであったりします。

工芸においてほとんど無視されてきたこのような『キッチュ』に光をあてることで、いっそう幅をもった工芸の解釈が可能ではないかと考えます。」

※ちなみに『キッチュ』とは・・・

キッチュ【(ドイツ)Kitsch】

1 俗悪なもの。まがいもの。

2 本来の目的とは違う使い方をされるもの。

大辞泉より

>>展示するに辺り工夫した点はありますか?

「一緒に展示している李さんの作品は『粋(いき)』な作品なので、僕のコンセプトである『キッチュ』と相反する作品を出しているんです。

だから今回は、全く違う、正反対のようなコンセプトを持つ二人が、一つの空間を作るとどうなるんだろうと、同じような作品で固めるのではなく、作品同士がケンカし合うような、そのようなことを意識して、空間をつくってみました。」

立誠小学校防衛戦争

後期課程芸術制作研究科 工芸(染色)

前川多仁

>>実際に展示されてみていかがですか?

「会場がかなり古い教室でして、建物の力がすごくあるんです。その建物の力を封鎖するのではなく、作品の中に引き込みたい。

そこで二人の作品と教室とが一つになれるように展示しました。僕的にはうまくいったと思います(笑)。」

AROUSE 後期課程芸術制作研究科 工芸(染色)

李庭林

>>ズバリここを見てほしいってところを教えてください。 「今回の展示に向けて、僕と李さんとはかなりの打ち合わせをやってきました。打ち合わせの時点から作品展というものはスタートしていて、様々なコミュニケーションのつながりがあり、このような作品同士のつながりもありと、そういったつながりを感じていただけたらうれしいなと思います。」

前川さんの作品は、「やわらかい」とか「おとなしい」とか、そういったイメージとは全く逆の、強くてきらびやかな作品でした。

染色の世界にもこんな一面があるんだなということを感じることができた展示会でした。

『テキスタイルミーティング2009』

日時:2009年8月29日(土)~9月9日(水)12:00~19:00

場所:元・立誠小学校(京都市中京区)

会期中無休・入場無料

|

月別アーカイブ: 2009年9月

毎日気にはなっていたんですが・・・

OUA-TVのある総合体育館は特に窓ガラスが多いところが特徴です。いつもピカピカに磨かれていて、OUA-TV内に居ても天気の移り変わりが一目でわかります!! そんな窓ガラスも、学生たちには『鏡』として重宝しているようです。窓ガラスに映る自分たちのフォームをチェックしながら、朝早くから夜遅くまで様々なサークルがダンスやよさこい、パフォーマンスの練習をしています!!OUA-TVスタジオも2枚の大きなガラスで仕切られていて、これを利用してよく学生たちが練習しています。

取材に応じてくれたのは、100人近いメンバーをまとめている岡田匡平さん(舞台芸術学科2年)。彼らは10月末に開催する大阪芸術大学の学園祭にダンスパフォーマンスで出演するそうで、2年生を中心に学園祭に向けて練習に励んでいるとのこと。 >>振付とかはどうやって考えているんですか? >>毎日遅くまで練習していますが、大変じゃないですか?

「毎日いろいろと苦労しますが、面白いこともあって、青春しています!!」

>>舞台芸術学科を目指す受験生に向けて一言お願いします!! いつもならここで取材を終えて写真撮影に移りますが…。『あの質問』をするまでは引き下がるわけにはいきません!!徐々に核心に迫ります!!

>>練習する場所って、各サークル決まっているんですか? 「早いもん勝ちです。あとは振付によって、広さの関係で決めています。」

>>あっ、そうなんですね。よくOUA-TVのガラスの前で練習していますが、練習しやすいですか?

「ガラスも大きくて、場所も広いので、とても練習しやすいですよ!!」

>>あの~、そもそもガラスに自分の姿ってはっきり見えるんですか? 「時間帯によってはっきり見えますよ。特に日が暮れてからははっきりと見えますね」

そして、ついに『あの質問』に…!?

>>えっと…、いつもOUA-TVで中から練習している様子が見えるんですが、中から見られていて練習に集中できなくはないですか?

「あっ、それはガラスに映っている自分の姿しか見えていないんで、全く気にしてないですよ!?逆に、いつもここで練習していてすみません!!」 どうやら夏休み中に抱いた疑問は、ワタシの思い込みだったようです。胸のつかえも取れて、すがすがしい気持ちになりました。皆さんの学園祭でのパフォーマンスに期待してます!!

|

<タイトルは怖いですが・・・>

芸大ブログをご覧のみなさん、こんにちは!文芸学科2年生の太田翔です。

芸大ブログをご覧のみなさん、こんにちは!文芸学科2年生の太田翔です。

文芸学科生の有志数名が企画をし、大学内で参加者を募るという形で実現にこぎつけました。掲示や呼びかけの結果、なんと文芸学科9名、美術学科5名、デザイン学科、音楽学科が3名ずつ、そして写真学科が1名と、合計参加人数が21名の大世帯となりました。ガーデンギャラリーの通常の利用限度を大きく超えた結果となりましたが、死屍累々、いえいえ、百花繚乱の勢いで全作品を展示しています。

文芸学科生の有志数名が企画をし、大学内で参加者を募るという形で実現にこぎつけました。掲示や呼びかけの結果、なんと文芸学科9名、美術学科5名、デザイン学科、音楽学科が3名ずつ、そして写真学科が1名と、合計参加人数が21名の大世帯となりました。ガーデンギャラリーの通常の利用限度を大きく超えた結果となりましたが、死屍累々、いえいえ、百花繚乱の勢いで全作品を展示しています。展示作品は、立体造形や絵画から、音楽に写真、文章と、多岐にわたっています。そのいずれもが、「死に様」というひとつの塊の中から、自ら取り出した要素を表現しているのです。私たち若い世代の人間だからこそ感じる、「死」という概念。みなさんも、ぜひ一度触れてみてください。

夏の思い出 in 芸大

芸大の夏休みも終わりを迎えました。 9月6日は二十四節気『白露(はくろ)』と言います。 この頃になると空気がひんやりとしてきて、露ができ始めると言われています。 もう朝晩は少し寒いぐらいの日もありますねよ。

今日のブログは『’09夏』と題して、芸大の夏のスナップ写真をご覧ください。 ビーナスさんは夏の暑い日差しにも負けずに、しっかりと立っています。 毎日、日が暮れるとガラス工芸棟にライトアップされたビーナスさんの影が クラブハウスも閑散としています。 各サークルは合宿に向かっているのでしょうか?

そんな中、あるサークルの扉にこんなチラシが…。 これはどういう意味だったんでしょうか…。 2食には『空腹』という名の魔物が潜んでいるようです。

皆さん気を付けて!!

12号館前の噴水ではハトが水遊びを楽しんでいます。 暑い日だったのでとっても気持ちよさそうでした!! うらやましい…。  夏の夜に光る緑…。 これ、何だと思いますか? 実は総合体育館のライトの上に置かれたホースなんです。 ちょっと幻想的に見えたので、思わずシャッターを切りました。

キャンパスの片隅に忘れられたかのように置かれた陶芸作品の数々…。

洗えば使えそうだけど…、勝手に持ち去るのはいけません!!

最後に、この夏の目標だった『蝉の写真』。 ちゃんと目標を達成しましたよ!! でも… 蝉は一匹だけでよかったのに…。 ふと見上げると…

こんなにもいました!!

この写真を撮った瞬間、 シャッター音にびっくりして蝉たちが一斉にこちらに向かって飛んで来ました!! これほど怖い思いをしたことはそうそうありません…。 小さい頃は朝から夕方まで虫取りに行ったのに…。 今年もあっという間にあと4カ月。

みなさん後期も元気に頑張りましょう!!

|

「世界一短い展覧会」〜夏の博物館実習

|

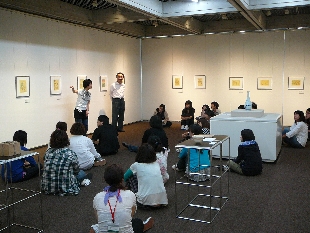

夏休み中のキャンパスで「世界一短い展覧会」が開かれました。その正体とは・・・?

5月11日のブログでご紹介した、学芸員課程「博物館実習」、そのなかの「実務実習」が夏休み中に行われました。これは学内外の博物館・美術館の現場で学芸員業務を体験するというものです。本学博物館で4日間×3クールの日程で80名程の学生が実習を受けました(なお20名程は学外の館で受けます)。 今回の「実務実習」の目的は、実際の展示ホール・器材を使い、自分たちで本格的な展覧会を企画・立ち上げまでを体験します。

日程はこんな感じです。

1日目:博物館の運営についての講義、施設見学

2日目:作品・資料の取り扱いについて

3日目:展示実習〜用具の取り扱いと展示計画の立案

4日目:展示実習〜実際に展示を行う

展示計画を作り、また作品の選定、額装、キャプションの制作の指導を受けた上で、最終日にいよいよ展示ホールの現場へ落とし込んでいきます。

初めに担当教員、学芸員から基本的な注意事項、展示方法の説明があります。ただ「展示に正解なし」、自分たちで一番いいと思う方法を考えてやってください、とのこと。

その後「平面班」、「立体班」、「拓本班」に分かれ、リーダーの元、グループ内そしてグループ間で調整しながら展示していきます。

展示作業の一コマ

こちらは「平面班」の作業。観覧者の視線に沿った基準線を引き、作品を仮置きしているところ。位置が決まった後は実際に、ワイヤーで吊っていきます。

「立体班」は立体作品の転倒防止の固定作業中。作品を傷つけず、緩まないようテグスを結んでいくところ。

実際に作品を仮置きし、「どう見せるか、どう見えるのか」意見が飛び交います。意見のレベルが上がるにつれて展示の質もぐっと上がってきます。

大事な要素の一つが照明。照明を入れると「展覧会感」がグッと高まります。

出来上がった「展覧会」で、全員で感想・講評を交換。特に「展覧会の裏側を体験できてよかった」、「所属の違う学科の人たちの意見や考え方に触れて、新鮮だった」という感想が多かったようです。 出来上がった「展覧会」で、全員で感想・講評を交換。特に「展覧会の裏側を体験できてよかった」、「所属の違う学科の人たちの意見や考え方に触れて、新鮮だった」という感想が多かったようです。お疲れ様でした、といきたいところですが、これで終わりというわけにはいきません。最後に大事な作業が。

撤収。作品の撤去・梱包、展示台の移動からやパーテーション・照明の現状復帰に至るまで、細心の注意を払って行います。

「世界一短い展覧会」閉展。つかの間の時間でしたが、ここで得た「作品の扱い方・見せ方」、そして意見をまとめ、現場で立ち上げた経験を今後の作品制作や研究に長く生かして頂きたいと思います。内容・ボリュームともに濃い4日間。今度は本当に「お疲れ様でした!」

※今回は8月24〜27日に実施された第3期実習の模様をお届けしました。

投稿者:教務課 |