展示はギャラリー室内から、屋外のテラスにまで展開しています。

展示はギャラリー室内から、屋外のテラスにまで展開しています。

この土に埋もれた顔はどこにあるでしょう?

投稿:大橋 勝先生(映像学科)

展示はギャラリー室内から、屋外のテラスにまで展開しています。

展示はギャラリー室内から、屋外のテラスにまで展開しています。

投稿:大橋 勝先生(映像学科)

6月22日(金)、12号館下のピロティが何やらいつもより賑やかになっていました。

6月22日(金)、12号館下のピロティが何やらいつもより賑やかになっていました。

実はこの日、初等芸術教育学科3回生の実習科目「こどもふれあい体験実習」の一環として、

青い鳥学園、喜連幼稚園と喜連東幼稚園から園児たちを招いて「キッズ・アートカレッジ」が開催されました。

「キッズ・アートカレッジ」とは、こどもと学生が主役となり、広大な林や池などがある自然環境に恵まれた大学キャンパス内で、

造形活動やあそびなどを通じて互いにふれあい、創造する楽しさを体験するというものです。

学生たちは朝から準備でバタバタ大忙し。

学生たちは朝から準備でバタバタ大忙し。

初めての試みということもあり、上手くいくのかなぁと不安な表情でした。

しかし、園児たちを乗せたバスがキャンパスに到着すると、その表情は一転!

こどもたちの手を引き優しく微笑む姿は、「学生の顔」ではなく、まさに「幼稚園の先生の顔」でしたよ。

さて、まずは各グループに分かれて、外でお弁当を食べます。

前日は大雨でしたが、この日は雨も上がり、雲の隙間からお日様が顔を出してくれました。

「手を合わせてください」

「いただきます!」

みんなでレジャーシートを合わせてお弁当を食べる姿は、なかなかキャンパス内では見られません。

とっても楽しそうでした。

そしてお腹がいっぱいになったところで、造形遊び「ぼくとわたしのスカイツリー」の制作です。

そしてお腹がいっぱいになったところで、造形遊び「ぼくとわたしのスカイツリー」の制作です。

大中小のダンボール7個を合わせて、グループごとにあのスカイツリーをイメージして組み立てていきます。

学生たちはこの日のために、装飾する様々なアイテムを用意していました。

こどもって、ものを創るのが大好きですよね。

そこに、上手いとか下手とかは存在しないんです。

「表現したい!」という気持ちのままに、自由にのびのびと制作は進んでいきます。

「表現したい!」という気持ちのままに、自由にのびのびと制作は進んでいきます。

各グループごとに、この世でたった一つのスカイツリーが完成しました。

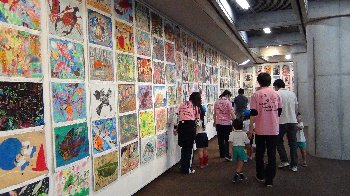

最後に、芸術情報センターの展示ホールで行われていた「全大阪幼少年美術展」を鑑賞しました。

最後に、芸術情報センターの展示ホールで行われていた「全大阪幼少年美術展」を鑑賞しました。

この美術展は、3月に同学ほたるまちキャンパスでも行われたもので、

大阪府下の幼稚園、小中学校のこどもたちの絵画作品がずらりと約1,000点も飾られているんですよ。

それはもう、見ごたえ満点です。

今年度で、開設から3年目の初等芸術教育学科。

まだまだ新学科と言えど、他の学科に負けず、日々様々なアートを学んでいます。

次回の「キッズ・アートカレッジ」は、8月3日(金)を予定。

この日は、小学生の児童たちをキャンパス内に招いての、夏の大イベントになると思いますよ。

またこのブログでお届け致しますね!

投稿:島田瑞穂さん(初等芸術教育学科副手)

今日ふらっと初等芸術教育学科の教室前を通ったら、何やら作業をしている学生の姿が!

声をかけると、一年生の『芸術教育論』という授業で紙芝居を作っているとのこと。

「昔は紙芝居を手作りして子どもたちに聞かせていたそうなんですけど、最近は市販のものばかりです。

そういう昔のものを伝えたいという目的で授業で作っているんですよ」

と話を聞かせてくれました。

紙芝居は1930年代に日本で誕生したものなんだそうで、今でも幼稚園などで先生が読んで聞かせてくれたりしますよね。

私も中学時代に近所の保育園との交流会で園児たちの前で紙芝居を演じたことがありました。

体育館のステージ上でやるのとも、教室でクラスメイトの前に立つのとも違って、不思議な緊張感があったのを覚えています。

紙芝居って、すぐそばで見ている子どもたちの反応がよく分かるので、とても面白いし難しいんですよ!

物語は絵本をもとにしたり、自分たちでオリジナルで作ったりしているそうですよ。なんだかとっても楽しそう!

ちなみにこの班のテーマは「現代版・浦島太郎」だとか。

自分で作らなくても、売っているものを買えばいい…それはすごく楽なことですが、

みんなで手作りすれば世界でたった一つの大切なものになると思います。

発表は明後日の授業だそうですので、頑張って完成させて素敵な紙芝居をしてくださいね!

蒸し暑い日が続きます。すでに夏バテになりかけている人もいるのではないでしょうか。

蒸し暑い日が続きます。すでに夏バテになりかけている人もいるのではないでしょうか。

知り合いに、夏場食欲がなくて一週間アイスクリームだけ食べて過ごしていたら体重が3kgも落ちたという人がいました。

痩せるんだ!なんて思って真似しちゃだめですよ?確実に体を壊しちゃいますからね!

かと言って私も夏は苦手な方なので、今年もどう乗り切ろうか考えているところです。

夏バテには温かいお茶を飲むのがいいそうです。

温かい緑茶は汗と一緒に体の中から熱を取り去ってくれるらしいです。なんだか不思議ですね。

さて、今週の大阪芸大テレビ最初の話題は、先日6月10日に行われた大阪芸術大学オープンキャンパスの模様からです!

さて、今週の大阪芸大テレビ最初の話題は、先日6月10日に行われた大阪芸術大学オープンキャンパスの模様からです!

説明会や相談会だけでなく、各学科のイベントや体験が盛りだくさんのオープンキャンパス。

今年は放送学科声優コース2年生の東理紗さんが元気いっぱいリポートしてくれます!

あんなものが作れたり、こんなことが体験できたり・・・きっと芸大のオープンキャンパスに参加したくなると思いますよ!

続いては大阪芸術大学グループの先生方を紹介する「Teachers」のコーナーです!

続いては大阪芸術大学グループの先生方を紹介する「Teachers」のコーナーです!

このコーナーでは、様々な芸術分野の第一線で活躍する先生方の大学での授業の様子や、アーティストとして活躍されている姿にスポットをあてます。

今回は工芸学科ガラス工芸コース教授の山野宏先生をご紹介します!

みなさんの周りにもガラスで作られたものがたくさんあると思いますが、どんな風に作られているか気になりませんか?

現役のガラス作家である山野先生の作品、たっぷりとご堪能ください!

「大阪芸大テレビ」は毎週金曜、深夜12時35分からサンテレビで放送中!

その他の局でも好評放送中です!

皆さん是非ご覧下さい!!

<<オンエア情報>>

6月22日(金)

奈良テレビ放送 21:30から

サンテレビジョン 24:35から

6月23日(土)

テレビ和歌山 23:00から

こんにちは。

今日芸大周辺は雨が降らなかったので、体育館前の芝生広場には学生たちの姿が戻ってきました。

6月の雨の日は過去30年間のデータでみると20日間は雨や曇りの日なんだそうです。

次にいつ晴れるかわからないので、洗濯をするタイミングが難しいですよね。

部屋干しをするときは洗濯し終わったらすぐに干して雑菌の繁殖を防いだり、扇風機などを使って湿気を散らすといいみたいです!

まだまだ不安定な天気が続くと思いますが、いろんな工夫で乗り切りましょう!

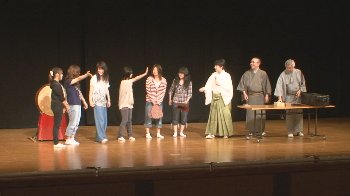

さて、本日芸大の芸術劇場にて歌舞伎鑑賞教室が行われました。

芸術文化の振興を目的に青少年の視聴覚情操教育の一環として松竹株式会社さんが主催して昭和51年から行われ、今年で37年目を迎えます。

大阪芸術大学だけでなく、国際交流センターや大阪松竹座などでも行われているんですよ。

みなさんは実際に歌舞伎を鑑賞したことがありますか?

私は学生時代、この歌舞伎鑑賞教室で初めて見て圧倒されたのを覚えています。

今日参加していた学生たちも初めて見る人という人がたくさんいました!

今回の演目は『俊寛』。

今回の演目は『俊寛』。

平清盛の全盛期。島流しの大罪を科せられた者が流されてくる都から遠く離れた南海の孤島、鬼界ヶ島が舞台です。

最初に『歌舞伎へのご案内』として歌舞伎を全く知らない方でも楽しんで見られるように

歴史や見所、音楽などをわかりやすく解説していただきました。

実際に学生たちもステージ上で劇中で使う楽器を演奏したり、「見得」を切る体験をしたりと、ただ見るだけでなく感じる学習、とても楽しそうでした。

「これはうちわにビーズをつけただけなので簡単に作ることができますよ」

「これはうちわにビーズをつけただけなので簡単に作ることができますよ」

と鳴物の方が雨音を鳴らす楽器を見せてくださいました。

伝統芸術に使う道具がそんなに簡単にできるはずがないでしょ!と思ったのですが

江戸時代からあるもので、昔はビーズじゃなくて小豆などを使って作られていたのだとか。

400年以上も続く日本の伝統文化に身近に触れることができて、学生たちもとても貴重な体験になったのではないでしょうか。

この模様は後日『大阪芸大テレビ』でお伝えしますのでお楽しみに!